煌煌巨著,錄述千年

溯光陰百代探燦爛之文明

結(jié)四方廣力譜青銅器脈絡(luò)

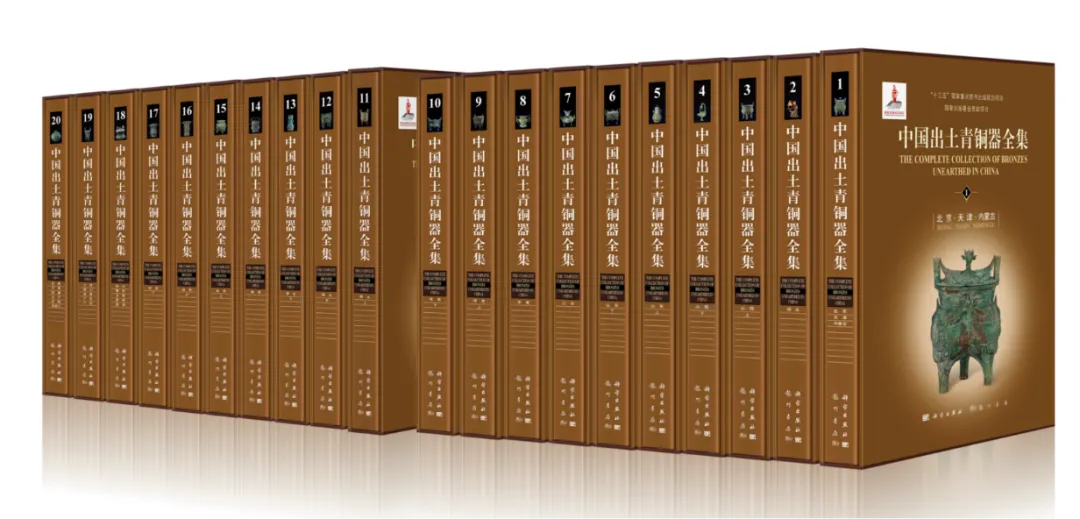

2008年起,由科學(xué)出版社組織

北京大學(xué)考古文博學(xué)院教授李伯謙擔(dān)任主編

歷時(shí)11年,近千人參與編撰的

《中國(guó)出土青銅器全集》

于2024年獲得教育部第九屆

“高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(人文社會(huì)科學(xué))”一等獎(jiǎng)

鴻章鉅字,覽萬(wàn)載銅器華光

躬耕不輟,探華夏文明之源

走進(jìn)這部考古學(xué)巨著

共會(huì)璀璨青銅文化

透過(guò)墨香氤氳的書(shū)頁(yè)與時(shí)光

與一位考古人對(duì)話

▲李伯謙主編《中國(guó)出土青銅器全集》

煌煌巨著,萬(wàn)千乾坤

自20世紀(jì)80年代中期以來(lái),全國(guó)各地出土了大量青銅器,收藏于星羅棋布的各處單位中,觀看實(shí)物、查閱既已發(fā)表者都殊為不易,遑論很多青銅器并未發(fā)表,同時(shí)全國(guó)性的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)器物圖錄也并未完整建立,這些客觀因素對(duì)研究、總結(jié)青銅器發(fā)展脈絡(luò)與具體歷史產(chǎn)生了諸多障礙。若將之統(tǒng)錄于一書(shū),“實(shí)乃惠及學(xué)林、惠及民眾的美事”,《中國(guó)出土青銅器全集》的編撰就是在此背景下展開(kāi)的。

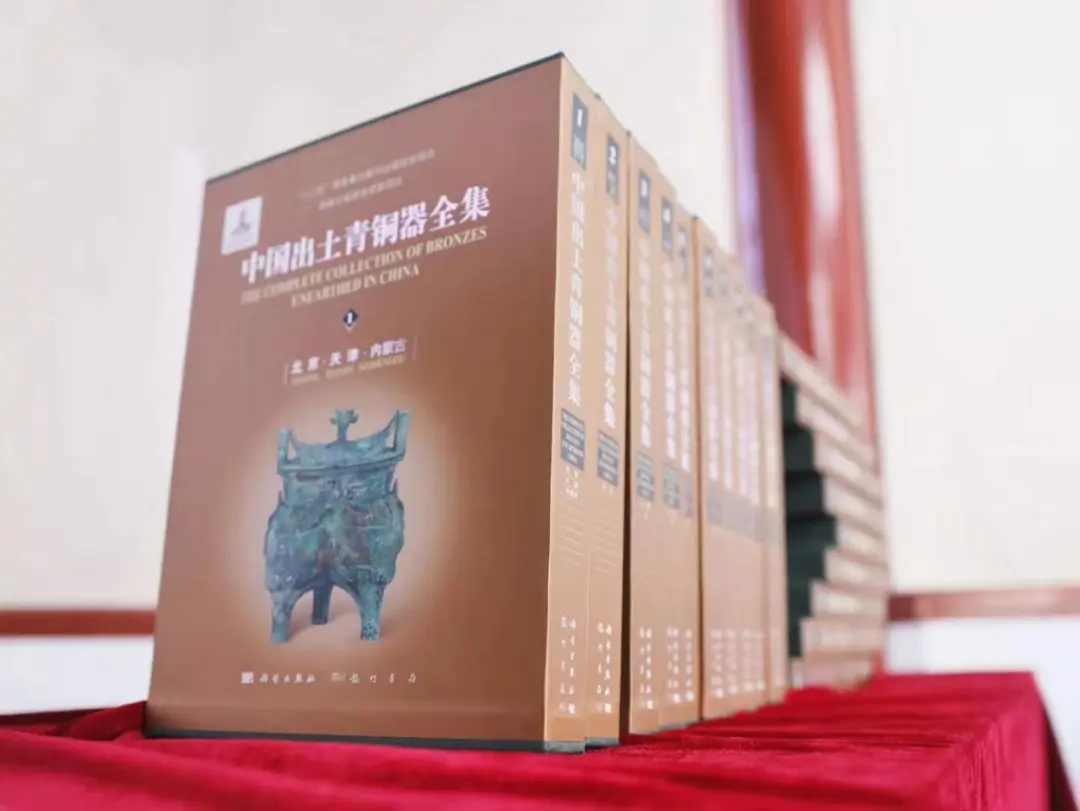

▲《中國(guó)出土青銅器全集》

2008年,《中國(guó)出土青銅器全集》被列為國(guó)家出版基金重點(diǎn)資助項(xiàng)目,科學(xué)出版社邀請(qǐng)北京大學(xué)考古文博學(xué)院李伯謙教授擔(dān)任該項(xiàng)目主編、劉緒教授擔(dān)任副主編,開(kāi)啟這一體量浩大的修撰工作。回顧此書(shū)緣起時(shí),李伯謙感慨道,“若能將其集結(jié)出版,無(wú)疑是對(duì)近百年來(lái)中國(guó)青銅器研究的系統(tǒng)總結(jié),意義重大。

▲科學(xué)出版社向李伯謙贈(zèng)書(shū)

但編撰過(guò)程中卻遇到了重重困難。一則青銅器的收藏單位數(shù)量眾多、層級(jí)不一,對(duì)各地青銅器進(jìn)行閱覽、記錄、拍照頗為困難;二則編寫(xiě)人員數(shù)量龐大,需要統(tǒng)籌調(diào)控、共同協(xié)作;三則各地出土的青銅器數(shù)量差異大、研究水平參差,編寫(xiě)質(zhì)量同樣懸殊。面對(duì)接踵而至的堵點(diǎn)難點(diǎn),李伯謙和劉緒教授與全國(guó)各地文博單位的專(zhuān)家學(xué)者聯(lián)袂同行,繪下一幅屬于考古人的壯闊“行軍圖”。

近千名一線工作人員夙興夜寐,在廣闊大地上為著同一個(gè)目標(biāo)奔走,持續(xù)、有序開(kāi)展青銅器的普查、篩選、攝影等工作,為進(jìn)一步整理編纂奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。李伯謙和劉緒在統(tǒng)籌全局的同時(shí),對(duì)每一處細(xì)節(jié)落實(shí)無(wú)不親力親為:聯(lián)系各地收藏單位,協(xié)調(diào)資料收集工作;擬訂編寫(xiě)提綱、確定各卷主編、審校修改初稿等等,不一而足。

作為一部全覽式巨著,李伯謙與劉緒獨(dú)具匠心地使用了極具考古特色的編著方法:以時(shí)代排序?yàn)榫V,其下按照器類(lèi)排序,在同一器類(lèi)中又將同一遺跡單位出土的銅器連續(xù)排列。如此編排模式既便于實(shí)際使用,又尊重了考古類(lèi)型學(xué)中“典型單位”的作用。銅器巍巍無(wú)言,考古人的情懷卻流轉(zhuǎn)其間。

十余載春秋彈指而過(guò),從反復(fù)涂抹修改的撰寫(xiě)提綱到臻于完善的數(shù)十萬(wàn)字成稿,李伯謙教授由古稀步入耄耋,日日伏案不遺余力;劉緒教授臥病之時(shí)仍不輟筆墨,堅(jiān)持編寫(xiě)審核。

▲李伯謙與劉緒觀摩全集

從2008年到2019年,二十卷鴻篇巨制問(wèn)世,收錄先秦與漢代青銅器5000余件,其中眾多為首次公布。縱始新石器至漢代,橫跨全國(guó)各省、市、區(qū),類(lèi)及禮品、工具、用具等,文納農(nóng)耕游牧等不同族群,由此一書(shū)即可觀中國(guó)銅器的發(fā)生與發(fā)展歷程、區(qū)域差別,以及青銅鑄造業(yè)的發(fā)展歷程。“我們?cè)谖闹羞€配以精美的圖片和器物的出土地、現(xiàn)藏地、詳細(xì)描述等信息,為廣大文博學(xué)者和愛(ài)好者提供了詳細(xì)的資料,對(duì)普及青銅器知識(shí)和青銅文化的傳播也有極大的益處。”李伯謙補(bǔ)充道。

2024年,《中國(guó)出土青銅器全集》(20卷本)獲得北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果特等獎(jiǎng)和教育部第九屆“高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(人文社會(huì)科學(xué))”一等獎(jiǎng)。作為一部旨在匯總?cè)珖?guó)青銅器資源、具有集大成性質(zhì)的巨著,其編撰過(guò)程從始至終皆貫徹著“致廣大而盡精微”的綱領(lǐng)要義,集中展現(xiàn)了考古科研成果,為學(xué)術(shù)研究提供可靠資料,填補(bǔ)了傳統(tǒng)文化建設(shè)在青銅器領(lǐng)域的空白處。

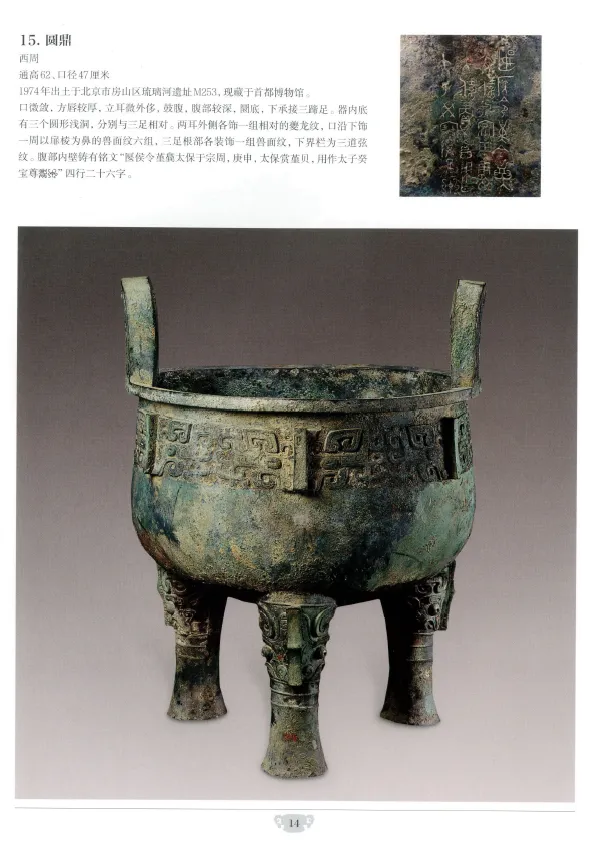

▲琉璃河M253出土堇鼎

“字字看來(lái)皆是血,十年辛苦不尋常。”此刻整齊擺放眼前的二十卷“大部頭”,默默無(wú)言而乾坤萬(wàn)千,承載著華夏重器那鏤刻征伐賞賜的歷史風(fēng)云,亦凝聚著中華民族薪火相傳的家國(guó)情思。

投身考古,一生相伴

“今年我82歲(時(shí)2019年),可以說(shuō)這幾十年圍繞著我的就是兩個(gè)字:‘考古’,但是說(shuō)起來(lái),我和考古結(jié)緣卻很偶然。”

透過(guò)《中國(guó)出土青銅器全集》上溯夏商、下逮秦漢間的青銅器之輝映,一位自青蔥至耄耋投身考古事業(yè)的學(xué)者,正穿過(guò)薄霧籠罩的歲月,向我們徐徐走來(lái)。

1937年,正值抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,李伯謙于動(dòng)蕩中出生在河南鄭州。少時(shí)的李伯謙勤勉好學(xué),每次考試歷史、地理成績(jī)都名列前茅,并對(duì)文學(xué)尤為感興趣,“我那時(shí)候的夢(mèng)想是做文學(xué)家,向紙墨間謀一處安身立命”。但也許冥冥中自有緣分,1956年填報(bào)大學(xué)志愿時(shí),原本報(bào)考北大中文系的李伯謙卻被歷史系錄取了。

而在歷史系中選擇考古專(zhuān)業(yè),更有幾分“陰差陽(yáng)錯(cuò)”的意味。那時(shí)北大歷史系有三個(gè)專(zhuān)業(yè):中國(guó)史、世界史、考古學(xué)。當(dāng)時(shí)著名的舊石器考古學(xué)者呂遵諤教授介紹考古學(xué)時(shí),論述了三點(diǎn)好處:一則考古可“游山玩水”;二則可學(xué)習(xí)照相;三則考古學(xué)容納另外二者之學(xué)問(wèn)。正是少年意氣風(fēng)發(fā)時(shí),聽(tīng)聞此言,李伯謙便毅然決然地入了考古門(mén),他的生命也從此與之緊密牽絆。

回想起第一次田野考古的經(jīng)歷,李伯謙至今仍津津樂(lè)道。1958年暑假,李伯謙一行人前往周口店進(jìn)行發(fā)掘?qū)嵙?xí)。同學(xué)們先用鐵錘鑿出洞,再塞進(jìn)炸藥,堅(jiān)固非常的巖層硬是被炸了開(kāi)來(lái)。雖然并未挖出“猿人頭”,但大家仍挖出了許多動(dòng)物化石和石器,在地上排列開(kāi)來(lái),竟小有規(guī)模。老師們便開(kāi)始實(shí)地教學(xué),一一指出各樣器物的名稱(chēng)和作用。“自那里起,我便像是揭開(kāi)了考古那神秘面紗的一角,得以一睹真容、初窺門(mén)徑了。”李伯謙如是道。

▲1958年周口店遺址合影

1961年,李伯謙完成五年學(xué)業(yè),留校工作。畢業(yè)后數(shù)十載,從1961年發(fā)掘昌平雪山遺址,1963年偃師二里頭遺址發(fā)掘,到參與發(fā)掘江西清江吳城、山西曲沃晉侯墓地等等,李伯謙始終躬行于考古實(shí)踐工作,奔走于分布在祖國(guó)五湖四海的田野遺址間,先后帶領(lǐng)學(xué)生主持和參加考古發(fā)掘20余次,開(kāi)展考古調(diào)查50余次。

▲1958級(jí)同學(xué)在昌平雪山工地合影。1961年9月至1962年1月,鄒衡、俞偉超、李伯謙帶領(lǐng)1958級(jí)本科生及留學(xué)生1人在昌平雪山遺址進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)習(xí)

盡管早期的田野工作條件艱苦惡劣,無(wú)駐地、少口糧,從老鄉(xiāng)家到田野作業(yè)點(diǎn)每天都要步行50多里路,風(fēng)餐露宿更是司空見(jiàn)慣,但李伯謙對(duì)此卻安然自得。他曾感嘆道:“回想田野考古,一次次地發(fā)掘,一次次地充滿(mǎn)新鮮感,那是與數(shù)千年乃至上萬(wàn)年的歷史對(duì)話,與先人進(jìn)行靈魂溝通,還可以修正文獻(xiàn)記載中的錯(cuò)誤,實(shí)證中國(guó)悠久的文明史,對(duì)考古人來(lái)說(shuō),這是多么幸福的事情!”

“通過(guò)自己的研究梳理清楚中華文明起源、形成和發(fā)展的歷史,一直是我的心愿。上世紀(jì)五十年代我在北大上學(xué)時(shí)蘇秉琦先生就說(shuō),我們考古干什么?考古就是要修國(guó)史。你的視野必須放在整個(gè)中華文明發(fā)展過(guò)程當(dāng)中,作為終身研究的目的。”

1973年李伯謙帶領(lǐng)學(xué)生參加江西吳城遺址的發(fā)掘,作為長(zhǎng)江以南地區(qū)最早發(fā)現(xiàn)的商代遺址,其具有重要?dú)v史地位。經(jīng)過(guò)地層發(fā)掘、類(lèi)型分析,出土文物涉及不同類(lèi)別文化,其中分出了一堆在北方罕見(jiàn)的“土著”器物。如何對(duì)這個(gè)文化進(jìn)行定性和命名?李伯謙從其獨(dú)特性、時(shí)代性與地域性出發(fā),發(fā)現(xiàn)商文化對(duì)其雖然有一定影響,但“土著”性更為顯著,遂命名為“吳城文化”,該主張也得到了學(xué)界的普遍認(rèn)同。

▲吳城遺址出土的陶豆、陶器蓋和陶鬲

以此為契機(jī),李伯謙基于多年田野實(shí)踐與理論研究的經(jīng)驗(yàn),提出了我國(guó)考古學(xué)基本方法之一“文化因素分析”。“我們搞考古的人如何把冰冷的出土文物與熱騰騰、活生生的歷史聯(lián)系起來(lái),變成歷史研究有用的素材?這套方法便是在中間架一座過(guò)渡的橋梁”,從文物自身性質(zhì)出發(fā),將其各個(gè)成分與外界相聯(lián)系、對(duì)照,便可能發(fā)現(xiàn)一塊未曾涉足的嶄新天地。1988年發(fā)表的《論文化因素分析方法》對(duì)其進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述,在1998年出版的第一本書(shū)《中國(guó)青銅文化結(jié)構(gòu)體系研究》中,李伯謙也談到了這個(gè)堪稱(chēng)“利器”的研究方法。

▲1979年,李伯謙在山西侯馬工作站整理調(diào)查資料

“文明探源是民族自信的源泉,把它弄清楚,才能有歷史自信心。”

1996年,“九五”國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目“夏商周斷代工程”啟動(dòng),來(lái)自歷史、考古、天文、測(cè)年、古文獻(xiàn)等多個(gè)學(xué)科的專(zhuān)家學(xué)者齊聚一堂,各行所長(zhǎng),力求探明“文獻(xiàn)不足征”的夏文化存在的印跡。李伯謙出任四位首席科學(xué)家之一,專(zhuān)攻考古領(lǐng)域。將夏代從虛渺的傳說(shuō)中抽離,證明其客觀存在,是一項(xiàng)“尋根問(wèn)祖”的重大工程。在考古學(xué)領(lǐng)域,學(xué)者們發(fā)掘出了早于商的遺跡,通過(guò)文獻(xiàn)比對(duì),該遺址與夏的活動(dòng)范圍一致,同時(shí)通過(guò)文物分析與碳十四測(cè)定,最終證實(shí)以公元前21世紀(jì)至前16世紀(jì)河南登封王城崗、新密新砦、偃師二里頭遺址為代表的文化即為夏文化。

▲1997年11月,李伯謙(前排左五)在偃師參加夏商周斷代工程“夏、商前期考古年代學(xué)研討會(huì)”

完成這一意義重大的歷史探源工作后,李伯謙并未止步于此,經(jīng)此一役,他的研究思路愈加開(kāi)闊,開(kāi)始追尋中華文明更早期的淵藪。

“就我個(gè)人而言,歷來(lái)認(rèn)為考古不能過(guò)窄,搞商周的不懂新石器,搞新石器的不懂商周,不可能有大的發(fā)展。應(yīng)該立足于夏商周這個(gè)階段,再往前追溯我們國(guó)家文明的起源。”

2000年,李伯謙主持起草了《關(guān)于中國(guó)古代文明研究的幾點(diǎn)設(shè)想》,并出任國(guó)家“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目“中華文明探源工程預(yù)研究”主要負(fù)責(zé)人之一,他認(rèn)為工程目的是在一步步探源的過(guò)程中建構(gòu)起中華文明的生成歷程,“如何發(fā)展,如何相互影響、傳承借鑒,你中有我,我中有你,把這個(gè)過(guò)程弄得清楚,是有可能的”。

燕園情結(jié),考古相系

“北京大學(xué)的考古引領(lǐng)中國(guó)考古的潮流和方向,北大的考古必然會(huì)在走向世界的同時(shí)不斷發(fā)展壯大。”

回望來(lái)時(shí)路,1921年北大成立了考古學(xué)研究室,這是中國(guó)第一個(gè)考古學(xué)科。到了1952年,北京大學(xué)歷史系考古專(zhuān)業(yè)正式成立,成為我國(guó)高等院校第一個(gè)考古學(xué)專(zhuān)業(yè)。在蘇秉琦、閻文儒、宿白等大師的開(kāi)創(chuàng)帶領(lǐng)下,北大考古隊(duì)伍逐漸壯大。1983年考古專(zhuān)業(yè)正式從歷史系分出,獨(dú)立成系。至1998年,李伯謙申請(qǐng)將考古系改為“考古文博院”,隨著專(zhuān)業(yè)發(fā)展壯大,2002年“北京大學(xué)考古文博學(xué)院”正式成立。

▲李伯謙授課中

七十余載歲月,北大考古從歷史的光暈中走來(lái),經(jīng)歷了長(zhǎng)足和跨越式的發(fā)展,“這不單是北大考古學(xué)的發(fā)展,也是中國(guó)考古學(xué)發(fā)展的一個(gè)縮影,背后正是一代代中國(guó)考古人的探索和奮斗”。

若將考古比作文明探源的一盞燈,將六十余年生命奉獻(xiàn)于考古事業(yè)的李伯謙便是攜燈而行的一位守望者、探索者。何駑記憶中的李伯謙的課堂,“最大的一個(gè)特點(diǎn)就是授之以漁,不僅是教知識(shí),更重要的是教給我們解決問(wèn)題的能力”,課堂氛圍極為活躍自由,你來(lái)我往的辯論是常態(tài)。

李伯謙注重考古理論與實(shí)踐的相輔相成,常常與同學(xué)討論前沿理論與思想,并帶領(lǐng)同學(xué)走出課堂,在田野實(shí)習(xí)中真切體悟考古的真意。吉琨璋回憶道,2001年冬天時(shí)李伯謙帶隊(duì)在山西曲村發(fā)掘晉侯墓地陪葬墓,已是花甲之年的李伯謙堅(jiān)持自己負(fù)責(zé)其中一座墓葬的發(fā)掘工作,盡管天氣濕冷、裝備簡(jiǎn)陋,一鍬一鏟、一刷一刮,皆是親力親為。

考古,以己身叩問(wèn)文明萬(wàn)載,卻并非囿舊守古之學(xué)。正如李伯謙在《感悟考古》中所言:“學(xué)考古、學(xué)歷史,不是發(fā)思古之幽情,而是懂得社會(huì)發(fā)展的規(guī)律,更好地認(rèn)識(shí)和把握以后發(fā)展的方向。”

▲2014年8月27日,李伯謙在河南鄭州東趙遺址

人物簡(jiǎn)介

李伯謙,河南鄭州人,考古學(xué)家、考古學(xué)教育家。1937年出生。1961年畢業(yè)于北京大學(xué)歷史系考古專(zhuān)業(yè)。曾任北京大學(xué)考古學(xué)系主任、考古文博院院長(zhǎng)兼北京大學(xué)賽克勒考古與藝術(shù)博物館館長(zhǎng),北京大學(xué)中國(guó)考古學(xué)研究中心主任、古代文明研究中心主任,兼任中國(guó)考古學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)殷商文化學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

參加和主持河南偃師二里頭、安陽(yáng)殷墟小屯、山西曲沃晉侯墓地等多處遺址的發(fā)掘工作。李伯謙先生曾任“九五”國(guó)家科技攻關(guān)重大項(xiàng)目“夏商周斷代工程”首席科學(xué)家、專(zhuān)家組副組長(zhǎng)和“十五”國(guó)家科技攻關(guān)重大項(xiàng)目“中華文明探源工程預(yù)研究”主持人之一。李伯謙先生不僅構(gòu)建了中國(guó)青銅文化結(jié)構(gòu)體系,確立了三代年表,更注重全力打造高水平教育平臺(tái),完善商周考古教學(xué)模式,致力于高素質(zhì)考古人才的培養(yǎng),對(duì)中國(guó)考古學(xué),尤其是夏商考古學(xué)的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。主要著作有《中國(guó)青銅文化結(jié)構(gòu)體系研究》《商文化論集》《文明探源與三代考古論集》等。

巍巍銅鼎,國(guó)之重器

上溯夏商,下至秦漢

逝川回浪繪千載風(fēng)云光影

考據(jù)源流摹百代歷史淵藪

手鏟釋天書(shū),呈展中華燦爛文明

拂塵覓古幽,田野發(fā)掘躬行不怠

秉燭以索隱,繼往而開(kāi)來(lái)