近日,北京大學地球與空間科學學院王德明教授研究團隊的科研成果“亞洲最古老、泥盆紀面積最大的化石森林及其最早的根座型根系”入選“2019年度中國古生物學十大進展”。

森林最早出現(xiàn)在泥盆紀,之后遍布陸地并極大地改變了地球環(huán)境。然而,泥盆紀森林的記錄極其罕見,直到最近幾年,研究人員才從歐美發(fā)現(xiàn)了個別化石產地。相比而言,石炭紀晚期的熱帶沼澤森林全球廣布,有數(shù)百個產地,主體植物是石松類的高大喬木。根座型(stigmarian)根系(或稱為根狀體)是這些樹木的典型特征,但在泥盆紀還未得到證實,導致它的早期演化情況長期以來都不清楚。另外,泥盆紀森林與環(huán)境的關系還需要得到更多認識。

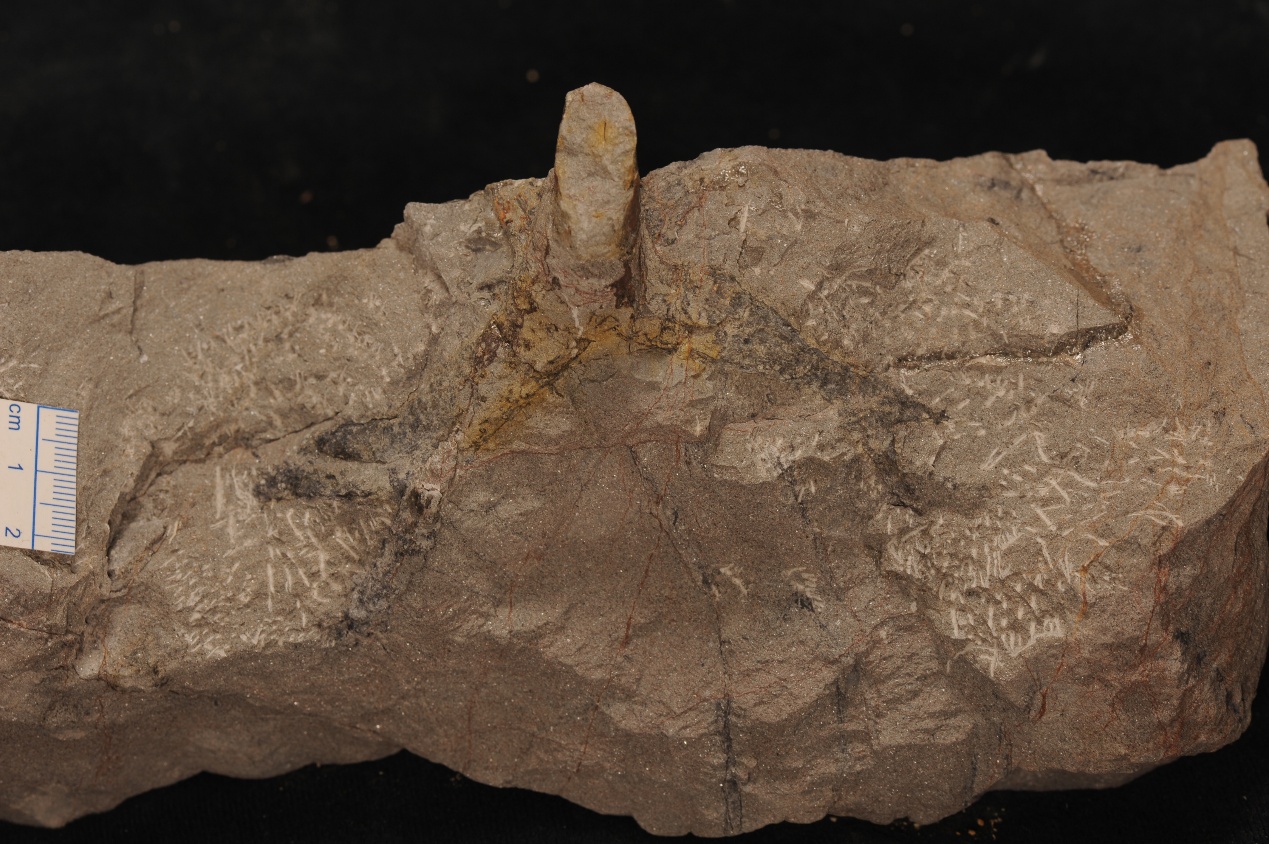

通過20多次的野外工作,王德明教授研究團隊從安徽省廣德市新杭鎮(zhèn)的上泥盆統(tǒng)法門階(距今3.72—3.59億年)五通組地層發(fā)現(xiàn)并研究了一個出露面積至少250,000m2的原位森林。新杭森林由多個世代的小型石松類樹木Guangdedendron(廣德木)的單一物種組成,局部密集排列,密度達38株/m2;樹木主干細長而無側枝,頂端二分叉后形成一個簡單樹冠,懸掛成對或者單獨的大孢子葉球。廣德木具有根座型根系,即:樹干基部四等分,每一部分均延伸形成二分枝的根狀體,著生螺旋排列的小根。

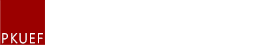

泥盆紀新杭森林景觀復原圖。森林由小型石松樹木——廣德木(Guangdedendron)組成,分布在晚泥盆世熱帶的濱海岸邊(鄧珍珍等繪制)

新杭森林中的廣德木的營養(yǎng)和繁殖器官表明它很可能是雌雄異株和單次結實的植物,它的簡單柱狀結構和小型樹冠有助于接收光線和緩解擁擠。根系體積小,且小根向周邊淺層展布,反映所處生境水源充足。埋藏學和沉積學的初步證據(jù)表明,新杭森林生活在熱帶碎屑巖基底的濱岸濕地并受到波浪的影響。

廣德木的根座型根系(王德明供圖)

新杭森林是我國乃至亞洲最早、泥盆紀出露面積最大的森林,它的發(fā)現(xiàn)拓展了早期森林的地理分布范圍,證明stigmarian根系首現(xiàn)于泥盆紀,增進了人們對早期石松植物生活習性的認識。新杭森林的研究說明,泥盆紀森林具有巨大的生物量,通過光合作用和后續(xù)的泥炭埋藏,促進了晚古生代大氣CO2濃度的明顯下降。廣德木的高分布密度、氣生莖的構型、密集的根系表明它適應動蕩的濱海環(huán)境,像現(xiàn)代的紅樹林那樣有利于海岸地帶的水土保持。

該項研究相關研究結果以article形式于2019年8月19日發(fā)表在Cell集團期刊《當代生物學》(Current Biology)。該刊同期的評論文章(C.M. Berry)認為:我們研究的森林“令人驚嘆、異常廣闊,闡明了關鍵根系的演化”(spectacular, remarkably extensive, sheds light on the evolution of key rooting systems),“極其罕見”(incredibly rare),“揭秘森林生態(tài)系統(tǒng)的全球分布、生態(tài)特征和濕地植物的發(fā)育”(sheds light on the global spread of forest ecosystems, their ecology, and the development of wetland plants),“無疑具有最早的根座型根系”(has the earliest known attached unequivocal stigmarian rooting system)。美國國家地理National Geographic認為我們研究的植物“根系異常發(fā)達,為石炭紀沼澤森林的形成奠定了基礎,并逐漸演化成為今天開采的大部分煤炭”,這些煤炭“就是引發(fā)工業(yè)革命的原因”,“是我們現(xiàn)代文明的基礎; 我們第一次在這片森林中看到的這樣的根狀結構”。

王德明在新杭化石森林產地工作(王德明供圖)

該項研究得到了國家自然科學基金項目(41672007, 41802015)資助。

論文信息:Wang De-Ming*, Qin Min, Liu Le*, Liu Lu, Zhou Yi, Zhang Ying-Ying, Huang Pu, Xue Jin-Zhuang, Zhang Shi-Hui, Meng Mei-Cen. 2019. The most extensive Devonian fossil forest with small lycopsidtreesbearing the earliest stigmarian roots. Current Biology, 29: 2604-2615. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.053. (*corresponding authors)