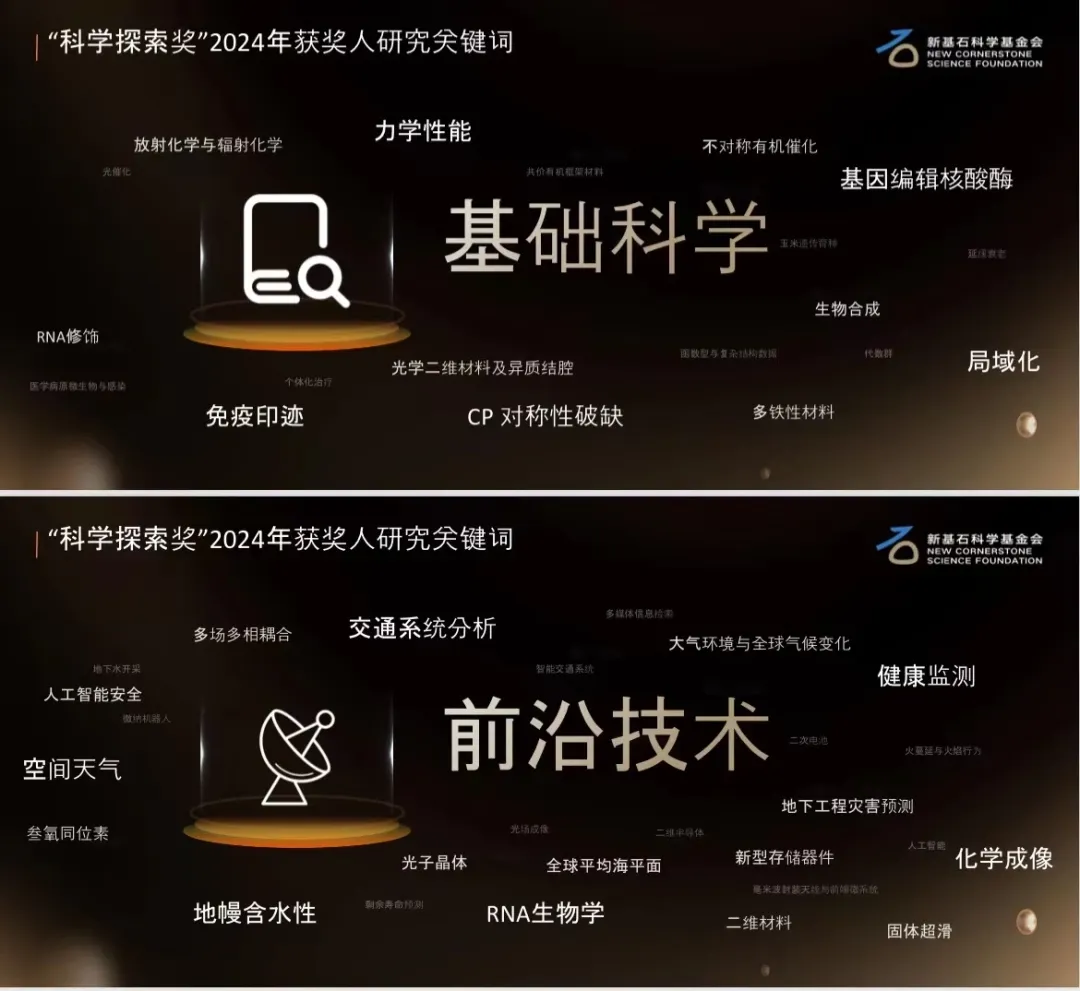

8月26日,第六屆“科學探索獎”獲獎名單正式揭曉,共有49位青年科學家脫穎而出。其中,7位北大教師、2名北大校友獲此殊榮。

從微觀的原子核到宏大的宇宙星系,從基礎的醫(yī)學研究到前沿的芯片技術,他們持之以恒的探索詮釋了科學的魅力,彰顯著北大人對未知世界的不懈追求。

揭曉!北大人7+2

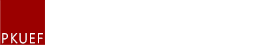

楊曉菲專注于不穩(wěn)定原子核奇特結構的實驗研究和發(fā)展多學科交叉的激光核譜精密測量技術。在國內(nèi)率先建設了激光核譜實驗室及全套設備,并在放射性束裝置上完成了首次不穩(wěn)定核實驗;提出和采用了衰變標記的共線共振電離方法,首次測量了極端豐中子核52K性質,改變了對中子新幻數(shù)的認知;首次在豐中子雙幻核區(qū)發(fā)現(xiàn)新的同核異能態(tài)及其形狀共存現(xiàn)象。近期啟動了放射性分子譜學研究方向,探索正反物質不對稱的起源。

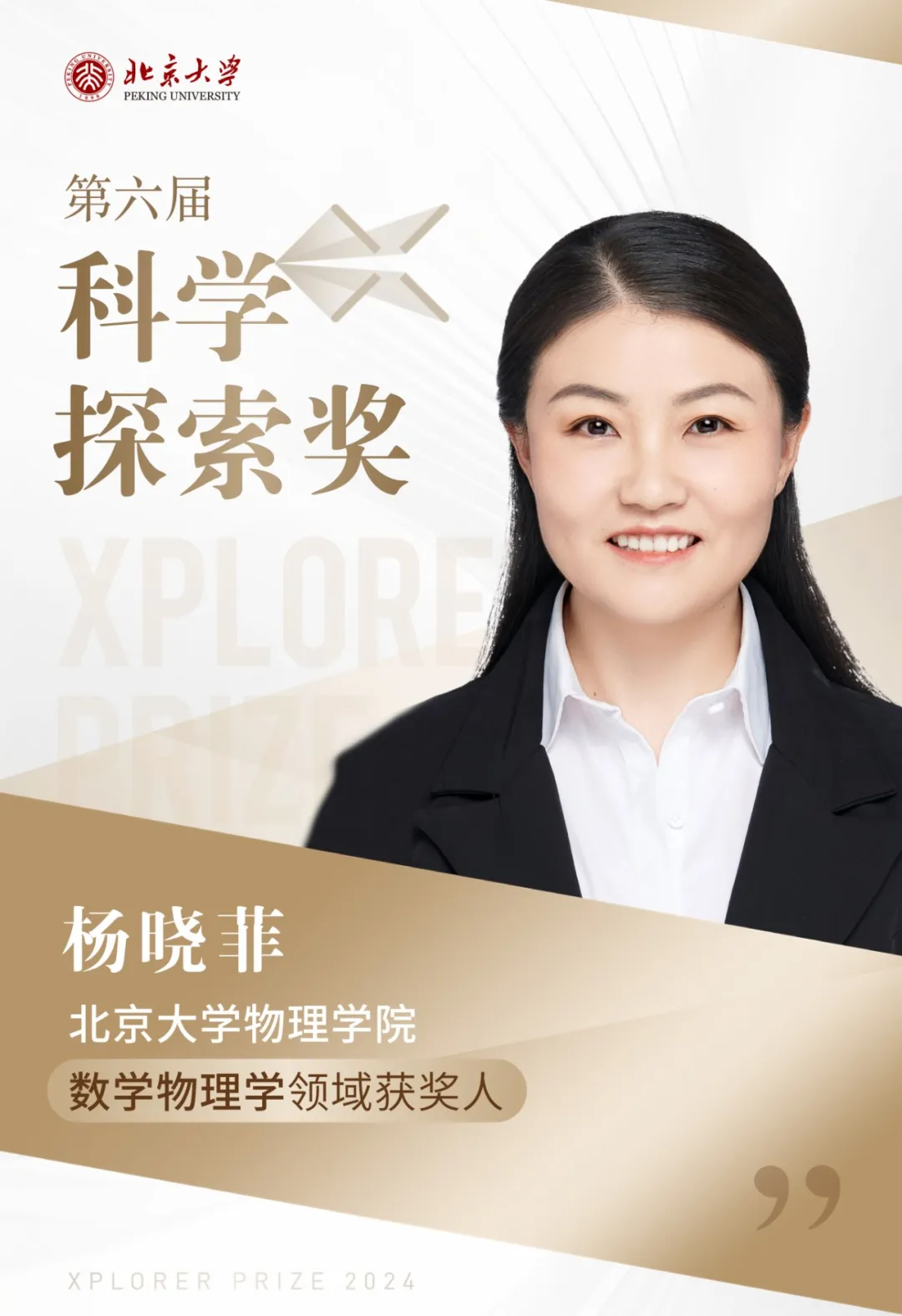

姚方從事復雜結構的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的研究,對隨時間空間連續(xù)變化的函數(shù)型數(shù)據(jù)建立了主成分統(tǒng)一的分析框架,推動了該領域的發(fā)展;對時變流形結構數(shù)據(jù)、動態(tài)與實時數(shù)據(jù)流,提出了高效的統(tǒng)計估計理論與算法。目前在融合數(shù)據(jù)與機理的大數(shù)據(jù)分析方向進行探索,旨在建立結合深度學習與微分方程進行統(tǒng)計建模和推斷的統(tǒng)計學基礎與方法。

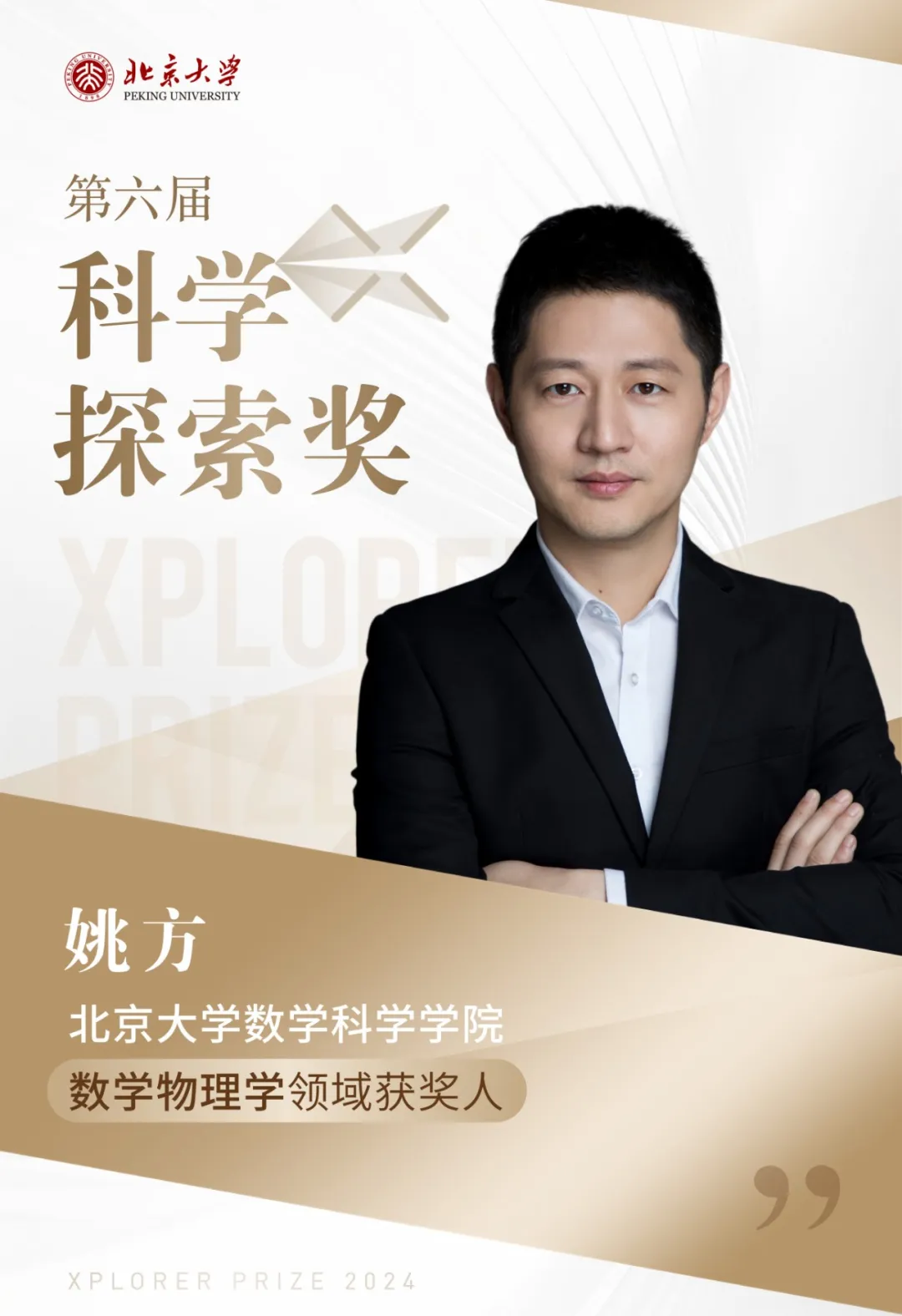

劉志博致力于運用放射性的獨特優(yōu)勢解決生命科學前沿科學問題與臨床實際需求。結合自產(chǎn)醫(yī)用核素,推動硼氨酸等“1類新藥”的研發(fā),已獲得中美監(jiān)管部門批準開展臨床試驗;提出放療響應藥物的理念,來降低化療的全身毒副作用;基于配體導向的成鍵反應發(fā)展了共價靶向核藥物,突破傳統(tǒng)核藥物“血液快清除”和“腫瘤長滯留”難以兼得的困境,并在臨床研究中證實了其有效性。未來將繼續(xù)探索鄰近化學驅動的核藥物與藥物遞送策略。

彭影杰致力于星系形成與演化的研究。通過大規(guī)模巡天觀測,發(fā)現(xiàn)存在兩種獨立的星系熄滅和死亡的過程,并提出了質量熄滅理論;建立了基于連續(xù)性方法的理論框架和星系氣體調(diào)節(jié)模型,首次解釋了星系的質量方程呈Schechter形式的原因;提出了角動量熄滅理論和通過星系中的重元素含量來研究星系熄滅的新方法,并被廣泛應用于巡天觀測中。

曹云龍主要從事B細胞適應性免疫應答研究以及抗體藥物與疫苗設計。在新冠疫情期間,與謝曉亮院士課題組等多團隊合作,圍繞新冠病毒B細胞免疫應答、特異性抗體的結構與功能等開展了系統(tǒng)性研究,其中新冠中和抗體藥物研制、新冠體液免疫應答特征和新冠突變免疫逃逸機制的創(chuàng)新性研究結果為抗擊疫情作出了重要貢獻。未來計劃探索應對快速突變病毒的廣譜多價疫苗通用設計,從而為HIV、流感、冠狀病毒等影響世界公共衛(wèi)生形勢的關鍵傳染病原提供廣譜保護解決方案,并為將來可能出現(xiàn)的“疾病X”提供寶貴的技術儲備。

伊成器專注于核酸修飾的基礎研究與技術創(chuàng)新。建立了系列DNA/RNA修飾的檢測與操控技術,豐富了RNA生物學的內(nèi)涵,開拓了中國科學家引領的表觀轉錄組學新領域;開發(fā)了基因編輯脫靶檢測技術,為未來基因編輯藥物的安全性評估提供了技術手段;在RNA編輯技術方面另辟蹊徑,開發(fā)了原創(chuàng)性的RNA堿基編輯技術,有望在遺傳性疾病治療中實現(xiàn)創(chuàng)新性突破。

邱晨光面向未來亞1納米節(jié)點芯片技術,聚焦研究高遷移率低維電子器件。率先在國際上通過實驗證實了高遷移率低維晶體管有超越硅基的性能優(yōu)勢,將低維晶體管的性能推進到量子極限,實現(xiàn)世界最高室溫彈道率;首次提出并命名了“狄拉克冷源晶體管”;首次提出稀土元素釔摻雜誘導相變理論,并發(fā)明了單原子層極限深度的選區(qū)替位摻雜工藝。

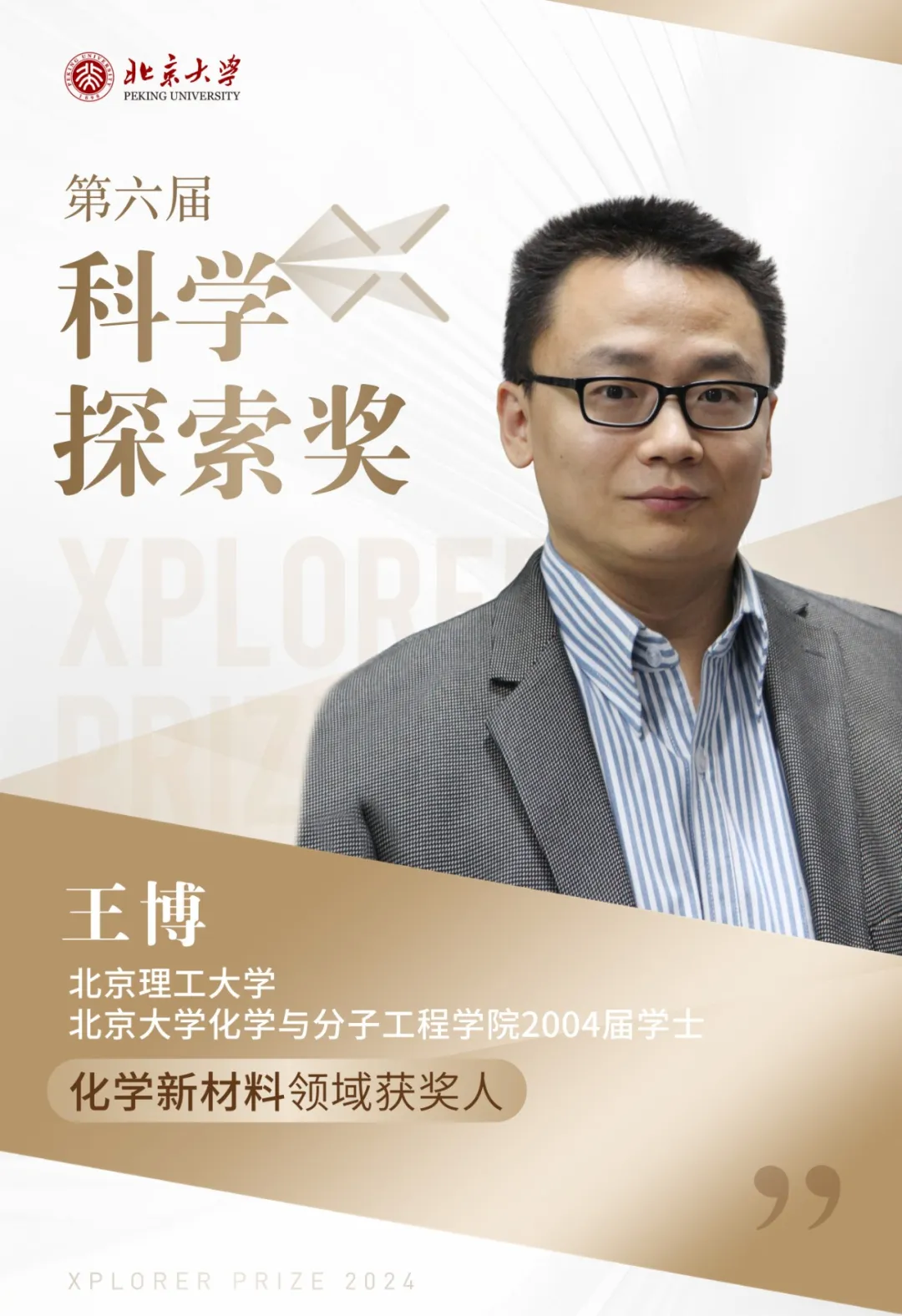

王博長期從事新型納米多孔材料、開放框架聚合物理論與設計及其在關鍵分離過程、環(huán)境防護以及能源氣體生產(chǎn)與儲能等領域的應用研究,面向重大國家需求,關注污染治理、綠色儲能、能源氣體生產(chǎn)與儲存等領域。

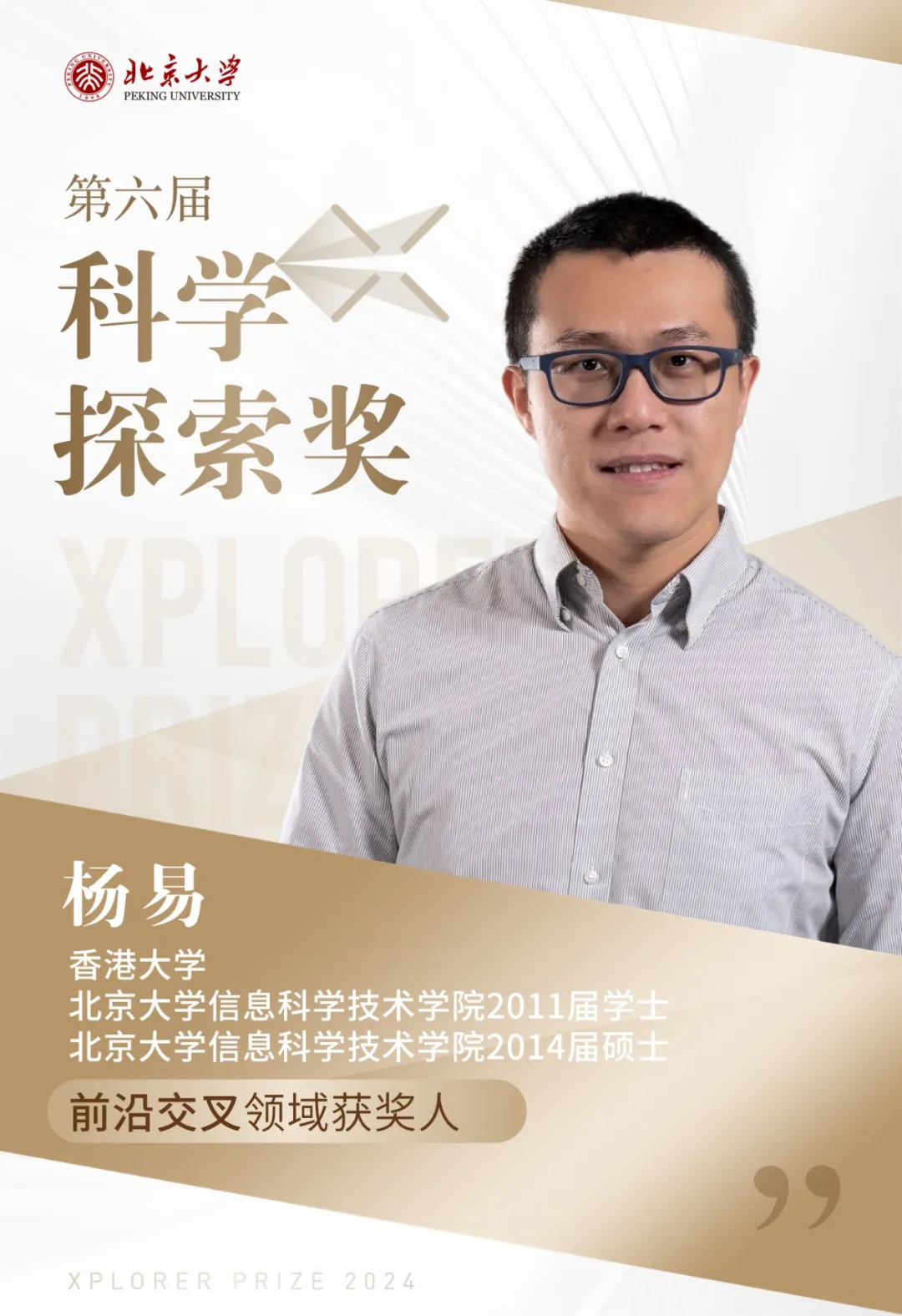

楊易及其團隊主力研究納米光子學和光學物理,致力于研究自由電子光相互作用和合成規(guī)范場等主題,其過往工作包括描述極端納米尺度下的非經(jīng)典光學響應的試驗理論框架,實空間中非阿貝爾規(guī)范場的合成和測量、任意光子環(huán)境中自由電子自發(fā)輻射的上限,以及基于光學平坦能帶的自由電子-光相互作用增強。

“科學探索獎”這六年

“科學探索獎”于2018年設立,由楊振寧、饒毅、施一公、潘建偉、謝曉亮等14位知名科學家,與騰訊公司創(chuàng)始人馬化騰共同發(fā)起。它是一項由新基石科學基金會出資、科學家主導的公益獎項,是目前國內(nèi)金額最高的青年科技人才資助項目之一。獎項支持在中國內(nèi)地及港澳地區(qū)全職工作的青年科技工作者,鼓勵他們心無旁騖地探索科學“無人區(qū)”。“科學探索獎”評審委員會每年選出不超過50名、男性45周歲及以下、女性48周歲及以下、在中國內(nèi)地及港澳地區(qū)工作的青年科技工作者,每位獲獎人在5年內(nèi)獲得總計300萬元人民幣獎金,且可自由支配。2024年“科學探索獎”仍然設置10個領域,包括數(shù)學物理學、化學新材料、天文和地學、生命科學、醫(yī)學科學、信息電子、能源環(huán)境、先進制造、交通建筑、前沿交叉。

8月26日,第六屆“科學探索獎”揭曉,六年來,累計獲獎者達297人。在今年的獎項評選中,有3個方面呈現(xiàn)出的新氣象值得關注:

鼓勵原創(chuàng),重視前沿交叉學科,優(yōu)化交叉領域評審;

優(yōu)先女性和年輕人,放寬女性申報年齡,增加女性評委,涌現(xiàn)更多年輕獲獎者;

對“打招呼”行為零容忍,確保評審獨立公正,提升獎項專業(yè)性與權威性。

62位星光熠熠的北大人

自2019年至2024年的六年時光里,共有41位北大教師、21位北大校友憑借其在各自領域的貢獻,榮獲了“科學探索獎”。

2019年

姓名(教師) |

領域 |

學院 |

陳鵬 |

化學新材料領域 |

化學與分子工程學院 |

馬丁 |

化學新材料領域 |

化學與分子工程學院 |

周歡萍 |

能源環(huán)保領域 |

材料科學與工程學院 |

郭雪峰 |

前沿交叉領域 |

化學與分子工程學院 |

郭少軍 |

前沿交叉領域 |

材料科學與工程學院 |

李毓龍 |

生命科學領域 |

生命科學學院 |

劉穎 |

生命科學領域 |

未來技術學院 |

劉若川 |

數(shù)學物理學領域 |

數(shù)學科學學院 |

黃罡 |

信息電子領域 |

計算機學院 |

楊玉超 |

信息電子領域 |

集成電路學院 |

姓名(校友) |

領域 |

在校經(jīng)歷 |

頡偉 |

生命科學領域 |

生物科學2003屆本科 |

劉繼峰 |

天文和地學領域 |

天體物理學1996屆本科 |

施勇 |

天文和地學領域 |

地球物理系2003屆本科 |

2020年

姓名(教師) |

領域 |

學院 |

陳興 |

化學新材料領域 |

化學與分子工程學院 |

宋柏 |

前沿交叉領域 |

工學院 |

楊越 |

前沿交叉領域 |

工學院 |

東蘇勃 |

天文和地學領域 |

物理學院 |

樸世龍 |

天文和地學領域 |

城市與環(huán)境學院 |

黃芊芊 |

信息電子領域 |

集成電路學院 |

謝濤 |

信息電子領域 |

計算機學院 |

姓名(校友) |

領域 |

在校經(jīng)歷 |

何旭華 |

數(shù)學物理學領域 |

數(shù)學科學學院2001屆本科 |

劉鋼 |

數(shù)學物理學領域 |

數(shù)學科學學院2008屆碩士 |

張遠波 |

數(shù)學物理學領域 |

技術物理學系2000屆本科 |

李昂 |

化學新材料領域 |

化學與分子工程學院2004屆本科 |

魏勇 |

天文和地學領域 |

地球與空間科學學院2008級博士后 |

顏河 |

能源環(huán)保領域 |

化學與分子工程學院2000屆本科 |

2021年

姓名(教師) |

領域 |

學院 |

焦寧 |

化學新材料領域 |

醫(yī)學部藥學院 |

劉開輝 |

前沿交叉領域 |

物理學院 |

湯富酬 |

生命科學領域 |

生物醫(yī)學前沿創(chuàng)新中心 |

唐銘 |

天文和地學領域 |

地球與空間科學學院 |

馬仁敏 |

信息電子領域 |

物理學院 |

彭海琳 |

化學新材料領域 |

化學與分子工程學院 |

姓名(校友) |

領域 |

在校經(jīng)歷 |

劉莊 |

前沿交叉領域 |

化學學院2004屆本科 |

劉光慧 |

前沿交叉領域 |

醫(yī)學部2002屆本科 |

姚望 |

數(shù)學物理學領域 |

物理學院2001屆本科 |

袁荃 |

化學新材料領域 |

化學學院2009屆博士 |

孫衍剛 |

生命科學領域 |

生命科學學院1999屆本科、2004屆博士 |

2022年

姓名(教師) |

領域 |

學院 |

江穎 |

數(shù)學物理學領域 |

物理學院 |

袁新意 |

數(shù)學物理學領域 |

北京國際數(shù)學研究中心 |

雷曉光 |

化學新材料領域 |

化學與分子工程學院 |

馬思偉 |

信息電子領域 |

計算機學院 |

李柯伽 |

天文和地學領域 |

物理學院 |

姓名(校友) |

領域 |

在校經(jīng)歷 |

楊元合 |

生命科學領域 |

城市與環(huán)境學院2003屆本科、2008屆博士 |

王光宇 |

信息電子領域 |

基礎醫(yī)學院2017屆博士 |

2023年

姓名(教師) |

領域 |

學院 |

丁劍 |

數(shù)學物理學領域 |

數(shù)學科學學院 |

田暉 |

天文和地學領域 |

地球與空間科學學院 |

白凡 |

醫(yī)學科學領域 |

生物醫(yī)學前沿創(chuàng)新中心 |

姜長濤 |

醫(yī)學科學領域 |

醫(yī)學部基礎醫(yī)學院 |

程翔 |

信息電子領域 |

電子學院 |

高鵬 |

前沿交叉領域 |

物理學院 |

姓名(校友) |

領域 |

在校經(jīng)歷 |

何頌 |

數(shù)學物理學領域 |

物理學院2005屆本科、2009屆博士 |

王國禎 |

數(shù)學物理學領域 |

數(shù)學科學學院2007屆本科、2011屆碩士 |

曹鵬 |

生命科學領域 |

生命科學學院2000屆本科 |

2024年

姓名(教師) |

領域 |

學院 |

楊曉菲 |

數(shù)學物理學領域 |

物理學院 |

姚方 |

數(shù)學物理學領域 |

數(shù)學科學學院 |

劉志博 |

化學與新材料領域 |

化學與分子工程學院 |

彭影杰 |

天文和地學領域 |

物理學院 |

曹云龍 |

醫(yī)學科學領域 |

生物醫(yī)學前沿創(chuàng)新中心 |

伊成器 |

醫(yī)學科學領域 |

生命科學學院 |

邱晨光 |

前沿交叉領域 |

電子學院 |

姓名(校友) |

領域 |

在校經(jīng)歷 |

王博 |

化學新材料領域 |

化學與分子工程學院2004屆本科 |

楊易 |

前沿交叉領域 |

信息科學技術學院2011屆本科、2014屆碩士 |

這份獲獎者名單不僅是北大教學與科研深厚底蘊的象征,更彰顯了北大人在科學探索征途上的熠熠星光。祝愿每一位獲獎者在科研的道路上砥礪前行,勇攀高峰。期待他們在科學的星辰大海中繼續(xù)書寫屬于自己的輝煌篇章。