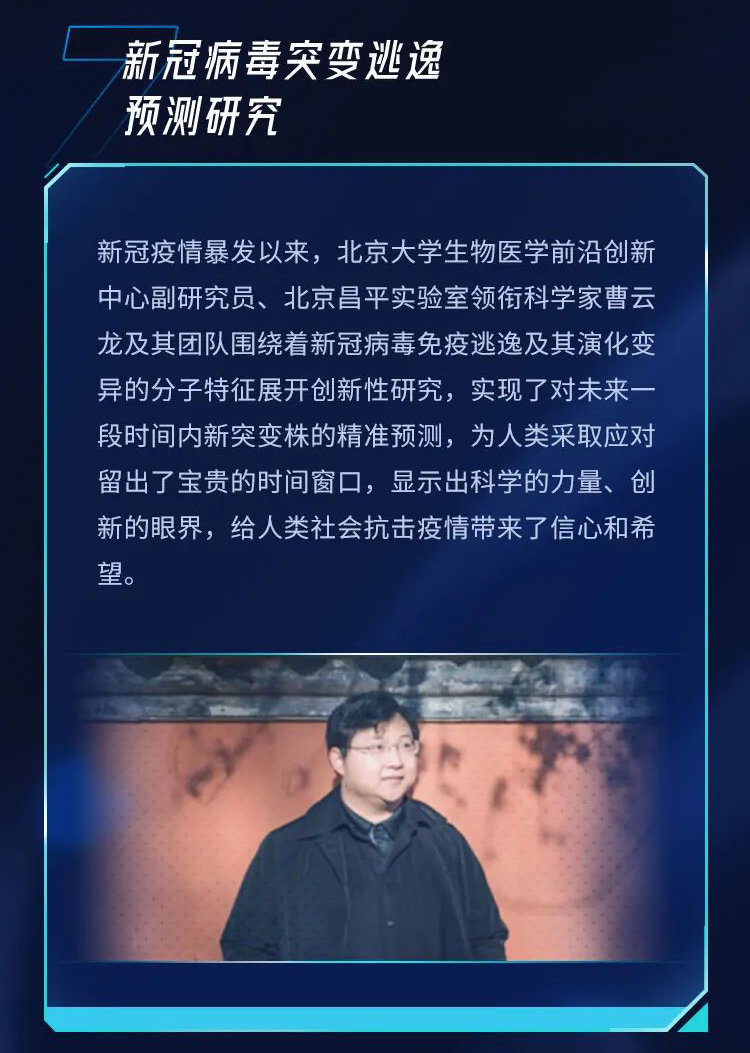

1月13日,網(wǎng)易新聞揭曉“2022中國十大科技創(chuàng)新獎”,北京大學生物醫(yī)學前沿創(chuàng)新中心(BIOPIC)、北京昌平實驗室曹云龍/謝曉亮團隊的新冠病毒突變逃逸預測研究入選,入選理由為:新冠疫情暴發(fā)以來,團隊圍繞著新冠病毒免疫逃逸及其演化變異的分子特征展開創(chuàng)新性研究,實現(xiàn)了對未來一段時間內(nèi)新突變株的精準預測,為人類采取應對留出了寶貴的時間窗口,給人類社會抗擊疫情帶來了信心和希望。

據(jù)悉,網(wǎng)易“2022中國十大科技創(chuàng)新獎”旨在表彰2022年度中國振奮人心的科研創(chuàng)新成果,大力弘揚科學精神,助力高水平科技自立自強。該獎項評選從技術突破、行業(yè)發(fā)展前景、落地應用情況等多維度出發(fā),由網(wǎng)易科技編輯部評出,并由專家組對各個科技創(chuàng)新項目進行審定,評選得出十大具有深遠影響力、達成重大突破、代表科技最前沿方向的創(chuàng)新項目成果,致敬科學,致敬創(chuàng)新。

近日,中國科學技術協(xié)會生命科學學會聯(lián)合體揭曉了2022年度“中國生命科學十大進展”,共有7個知識創(chuàng)新類和3個技術創(chuàng)新類項目成果入選。其中北京大學生物醫(yī)學前沿創(chuàng)新中心、北京昌平實驗室謝曉亮/曹云龍團隊的新冠病毒突變株免疫逃逸機制研究入選。

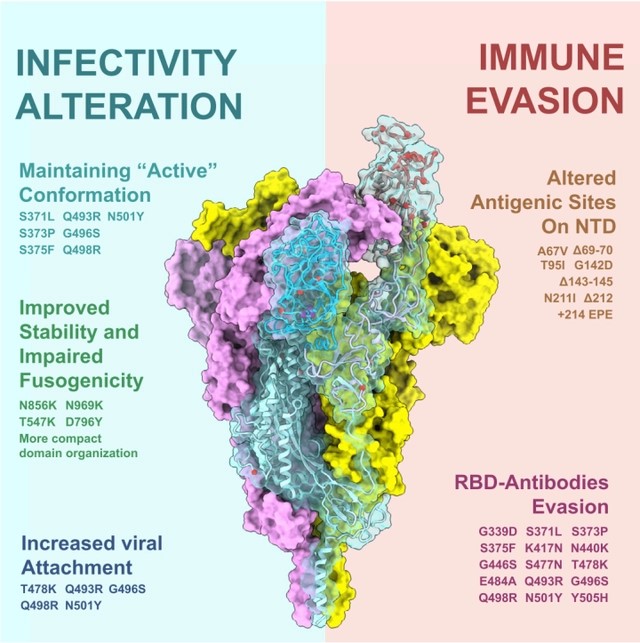

奧密克戎BA.1刺突蛋白的結構特征與免疫逃逸機制

新冠病毒奧密克戎株不斷突變,在全球引起多輪疫情。解析新冠突變株的體液免疫逃逸機制對新冠疫苗研發(fā)和疫情防控具有重要指導意義。

北京大學謝曉亮、曹云龍團隊聯(lián)合中國科學院生物物理研究所王祥喜團隊和中國食品藥品檢定研究院王佑春團隊,率先報道了新冠奧密克戎及其亞型變異株的體液免疫逃逸特征與分子機制。研究團隊首次解析了多種突變株的結構特征和感染特性,并詳細刻畫了新冠中和抗體的全表位分布和逃逸圖譜;揭示了奧密克戎BA.1攜帶的突變可特異性逃逸原始株感染和疫苗接種所誘導的中和抗體,而奧密克戎BA.4/BA.5攜帶的突變可特異性逃逸BA.1感染所誘導中和抗體,證明通過奧密克戎感染實現(xiàn)群體免疫來阻斷新冠傳播是無法實現(xiàn)的。該系列研究增進了世界新冠疫情防控的科學認識,為廣譜新冠疫苗和抗體藥物的研發(fā)方向提供了重要數(shù)據(jù)參考和理論支持。

該成果5篇研究論文分別發(fā)表于《自然》《細胞》《細胞:宿主與微生物》雜志(Nature,608:593-602;Nature,602:657-663;Nature,603:919-925;Cell,185(5):860-871;Cell Host & Microbe,30(11): 1527-1539.e5)。

據(jù)悉,中國科協(xié)生命科學學會聯(lián)合體以“公平、公正、公開”為原則開展年度“中國生命科學十大進展”評選。本年度評審專家包括聯(lián)合體各成員學會推薦的本領域兩院院士、優(yōu)秀一線科學家代表,以及歷屆“中國生命科學十大進展”入選項目負責人,并實行回避制度,進一步體現(xiàn)了評選的專業(yè)、權威和公正。本年度入選項目具有原創(chuàng)性突出、社會意義重大的特點。其中,“新冠病毒突變株免疫逃逸機制”研究為全球新冠疫情防控提供了新的認識;“缺血性腦血管病精準治療方案”研究開創(chuàng)了國際腦血管病領域精準治療的先河;“多細胞生物自噬起始的分子機制”研究對探究神經(jīng)退行性疾病等的發(fā)生發(fā)展有重要意義。入選的研究項目均面向人民生命健康,聚焦解決熱點問題。

人物簡介:

曹云龍,2014年畢業(yè)于浙江大學竺可楨學院物理學專業(yè),2019年獲得哈佛大學化學博士學位(師從謝曉亮院士)。在新冠疫情期間,他圍繞新冠病毒B細胞免疫應答、特異性抗體的結構與功能等開展了系統(tǒng)性研究,其中新冠中和抗體藥物研制、新冠體液免疫應答特征和新冠突變免疫逃逸機制的創(chuàng)新性研究結果為抗擊疫情作出了重要貢獻。他以第一作者、共同通訊作者在Nature、Cell、Lancet Infectious Diseases、Cell Host & Microbe、Cell Research等期刊上發(fā)表多篇相關研究文章。曹云龍曾獲評《麻省理工科技評論》中國區(qū)“35歲以下科技創(chuàng)新35人”,獲得國家優(yōu)秀青年科學基金資助。

謝曉亮,生物物理化學家,北京大學李兆基講席教授,單分子生物物理化學的奠基人之一、相干拉曼散射顯微成像技術和單細胞基因組學的開拓者。謝曉亮團隊發(fā)明的全基因組擴增技術已使數(shù)千個患有單基因遺傳病的家庭成功避免了致病基因的后代傳遞。他是中國改革開放后大陸赴美學者中分別受聘哈佛大學終身教授(1999年)和講席教授(2009年)的第一人,2018年全職回國工作,任北京大學生物醫(yī)學前沿創(chuàng)新中心(BIOPIC)創(chuàng)始主任。他的學術榮譽包括美國生物醫(yī)學最高獎之一“阿爾伯尼獎”、美國物理化學最高獎“Peter Debye獎”和美國生物物理最高獎“Founder獎”。