近日,鄧可蘊女士和北大教授鄧小南將其父親

著名史學家、北京大學教授鄧廣銘先生

以畢生心血收集的

353種、6458冊線裝書

捐贈給北大圖書館

鄧廣銘先生一本本、一部部

“螞蟻搬家”式搜集來的書

既是無法用金錢衡量的心血積累

更是鄧廣銘和鄧小南

兩代學者與北大的精神紐結(jié)

正所謂“所不朽者,垂萬世名

孰謂公死,凜凜猶生”

北京大學圖書館鄧廣銘藏書區(qū)

6458冊藏書,畢生心血向北大

3月16日上午,“史家關(guān)鑰,學術(shù)津梁——鄧廣銘藏書捐贈儀式暨鄧廣銘先生誕辰115周年紀念活動”在北京大學古籍圖書館閱覽室舉行。北大圖書館收到了“故人”沉甸甸的情誼——近十年來接收的最大數(shù)量的古籍捐贈。

北京大學圖書館鄧廣銘藏書區(qū)

鄧廣銘先生1932年考入北京大學史學系。先后擔任北京大學歷史學系中國古代史教研室主任、歷史系主任、中古史研究中心主任,以及國務(wù)院學位委員會成員、中國史學會主席團成員、中國宋史研究會會長、名譽會長、全國高校古籍整理委員會副主任、全國政協(xié)委員等職。

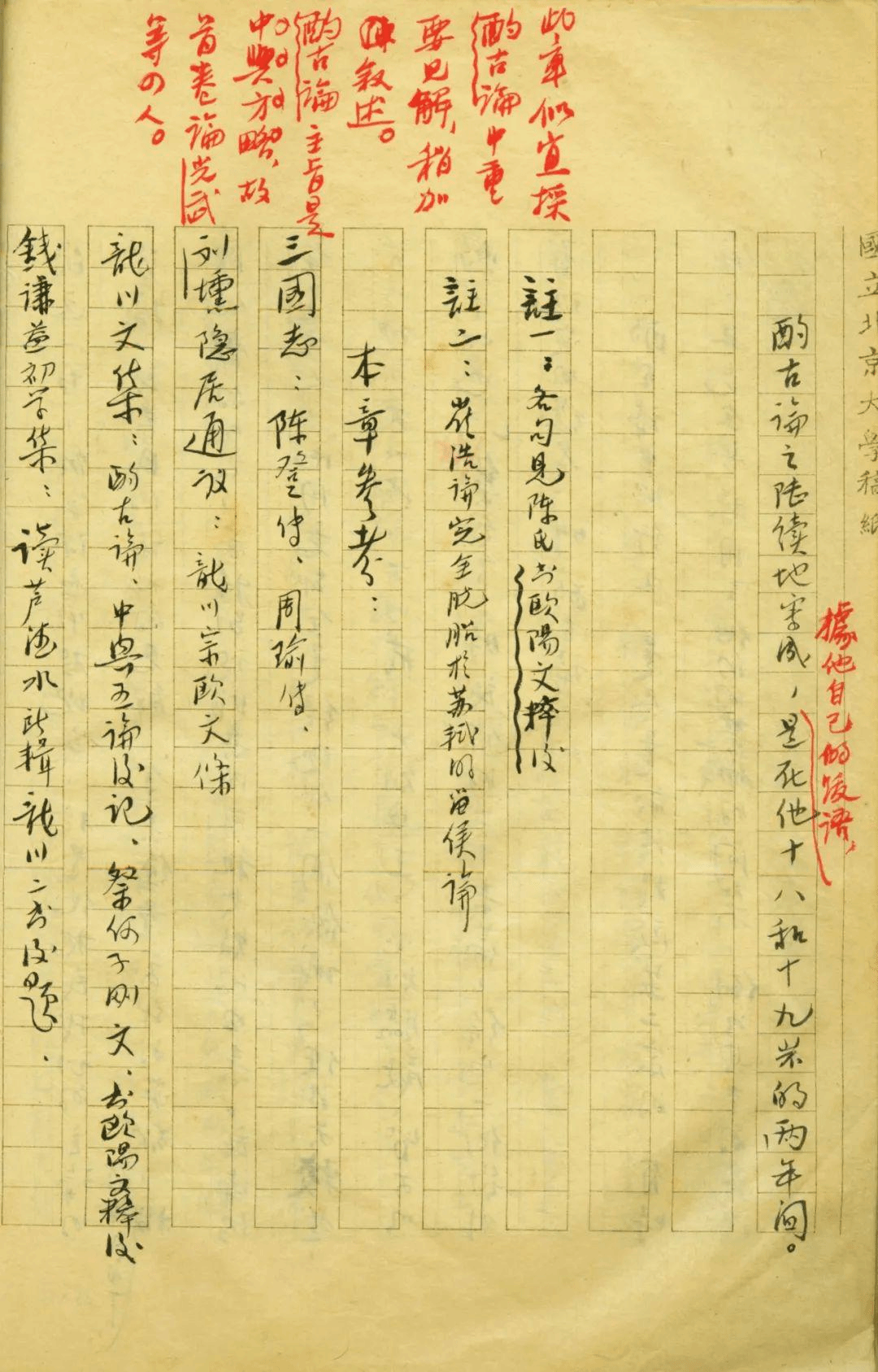

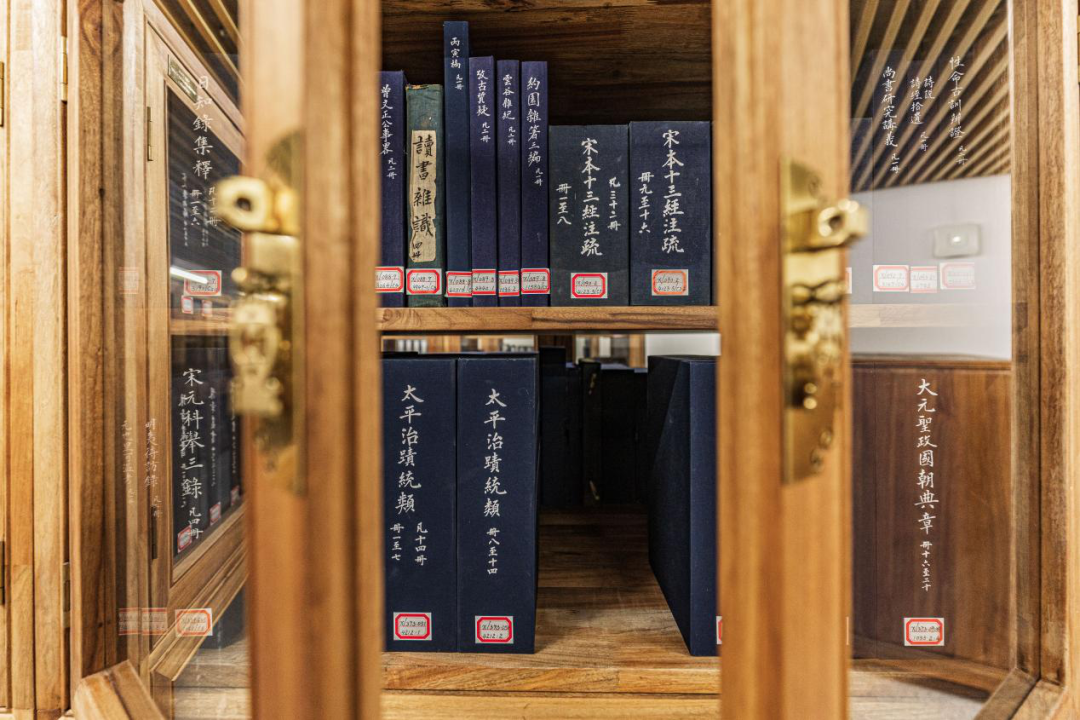

鄧小南教授和鄧可蘊女士將其父鄧廣銘先生的353種、6458冊線裝書捐贈給北京大學圖書館。其中善本55種、507冊,保存完好,具有重要的文物價值和極高的文獻價值。線裝書版本類別涵蓋明、清至民國的刻本、抄本、活字本和石印本等多種形式,內(nèi)容主要是宋代史籍和宋人文集,部分贈書還有鄧先生的批校,其中批校滿紙的《涑水記聞》和《續(xù)資治通鑒長編》頗能反映先生的學術(shù)取向,善本中有明刻本《慈溪黃氏日鈔分類》等稀見古籍文獻。

鄧廣銘先生捐贈的部分古籍善本

北京大學校長郝平代表北京大學向鄧可蘊女士、鄧小南教授及其家人的無私捐贈表示感謝。鄧廣銘先生對于北大的赤子之心讓人欽佩,對于北大圖書館的深厚感情令人感動,其藏書入藏圖書館,既是對先生的緬懷與紀念,更是對北大圖書館館藏的重要補充,今后學校將進一步傳承弘揚鄧廣銘先生學術(shù)報國的崇高精神、嚴謹求新的治學態(tài)度、潛心育人的優(yōu)良傳統(tǒng)、整理古籍的使命擔當,不辜負鄧廣銘先生為北大,為我國史學研究所作出的杰出貢獻。

北京大學圖書館館長陳建龍在致辭中向鄧小南教授和鄧可蘊女士的慷慨相贈、嘉惠學林表示感謝。此次鄧廣銘藏書捐贈為近十年來圖書館接收的最大數(shù)量的古籍捐贈,圖書館將倍加珍惜,設(shè)立專藏,讓鄧廣銘藏書進一步發(fā)揮在中國史尤其是宋史的教學和科研、鄧廣銘研究等領(lǐng)域的重要作用。

鄧小南發(fā)言

“這批線裝書若能永久完整保存在北大圖書館古籍部,收藏保管條件好,又能供北大師生利用,符合我父親的心愿。”

北京大學教授鄧小南表示,在父親115周年誕辰當日,將父親畢生心血收集的線裝書捐贈給他畢生學習工作的北京大學,希望可以加深鄧廣銘先生與北大師生之間的精神紐帶,也希望鄧廣銘藏書可以成為代代師生人文學術(shù)傳承的一種載體。

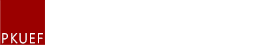

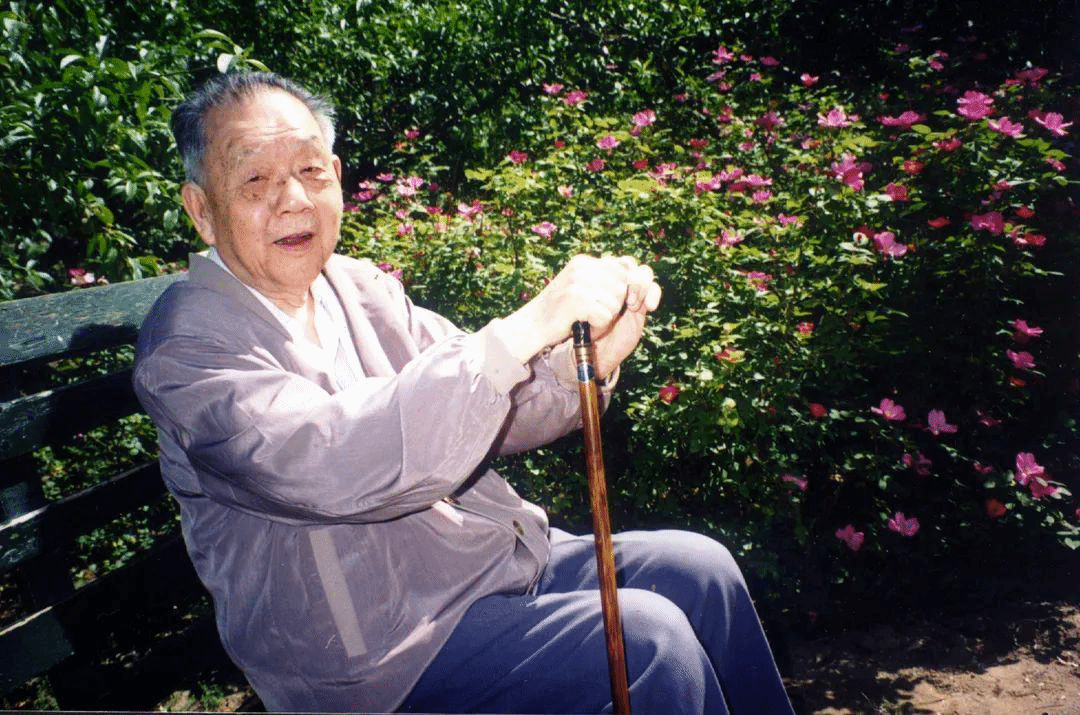

鄧廣銘先生用放大鏡看書

去搬書時,鄧小南、林宗成夫婦熱情接待了北大圖書館古籍部的老師們。自去年夏天起,老師們“不避酷暑,連日工作”,將鄧先生的藏書一一清點、移交,輔之以徹底的整理編目、審校、裝入函套、鈐印保存。

看著幾千冊書登記、裝箱、封存、搬運,鄧小南的心情頗為復(fù)雜。幾十年間,鄧廣銘先生冒著夏陽冬雪,將古籍善本一本本搜羅而至;又不顧輾轉(zhuǎn)遷移,把一冊冊線裝書籍安置妥當。如今,把鄧廣銘先生放棄買房安家、花費全部積蓄購買的書冊,無償?shù)鼐璜I給北大圖書館,鄧小南心間涌上的是對舊書獨特味道的不舍,是對父親的思念,更是完成父親遺愿的欣慰和對后學者的期望。

北京大學圖書館鄧廣銘藏書區(qū)

在鄧廣銘藏書捐贈儀式上,鄧小南動情地回憶道:“他1932年考入北大,與北大有66年的深厚情緣。在他心目中,與他相關(guān)的一切都屬于北大。”現(xiàn)在,一冊冊書來了,一段段情更深厚了,一盞盞學術(shù)的燈接續(xù)亮起了!

鄧小南:我的父親是一個以學術(shù)為生命的人

“對我來說,這不僅是一批古舊圖書,這是我父親多年心血的累積,是他心中無法用金錢衡量的全部價值,也是我和父親之間的精神紐帶。”

從位于朗潤園的北大中國古代史研究中心至北大圖書館,鄧小南即將參加鄧廣銘藏書捐贈儀式。這一天,是她與鄧廣銘先生以畢生心血收集的6458冊線裝書的重逢。去年夏天,這些書暫別屋舍,整裝遷至北大圖書館安家。

北大、鄧廣銘與古籍,三者間牽連著千絲萬縷的精神紐帶,于鄧小南而言亦然。許久未見父親摩挲過的泛黃書頁,鄧小南的腦海中閃過諸多畫面。畫面中,鄧廣銘先生或購書歸來,或悉心整理書架,或端坐桌前摩挲著書頁閱讀。仿佛有關(guān)父親的記憶中,書是自然而不可或缺的存在。

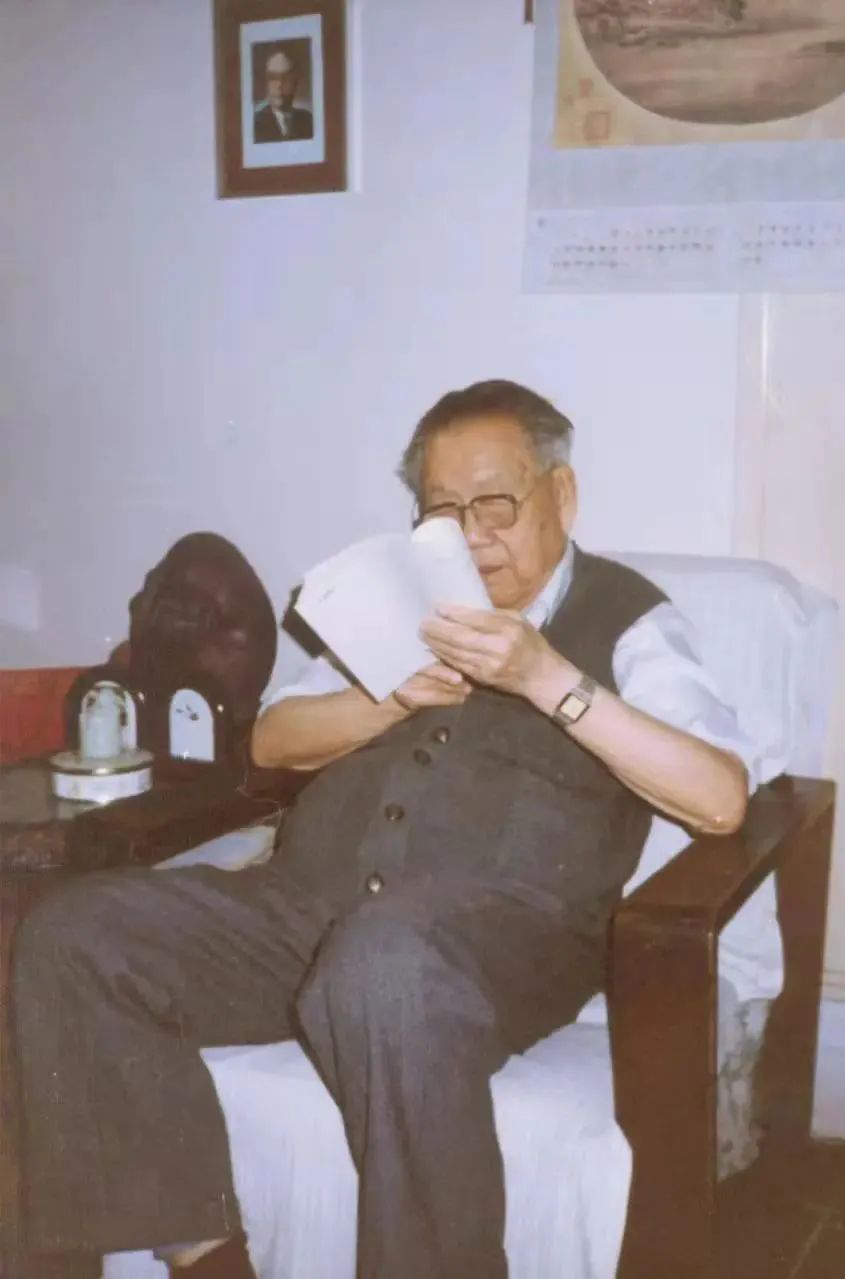

1952年,鄧廣銘先生在北京東廠胡同一號書齋內(nèi)

一本一本、一部一部,東拼西湊、南尋北顧,覓得善本古本便欣喜若狂,遇著缺頁少冊便寢食難安。終生追求,終積篋盈藏、汗牛充棟。

鄧廣銘先生一家的全部生活積蓄,更是近乎全然傾注于購書之中,家中相對講究的柜子、木箱都用來存放書籍。從東廠胡同搬到北大中關(guān)園,再到朗潤園,屋舍變了,但嗜書如命的性格未嘗有半分更改。

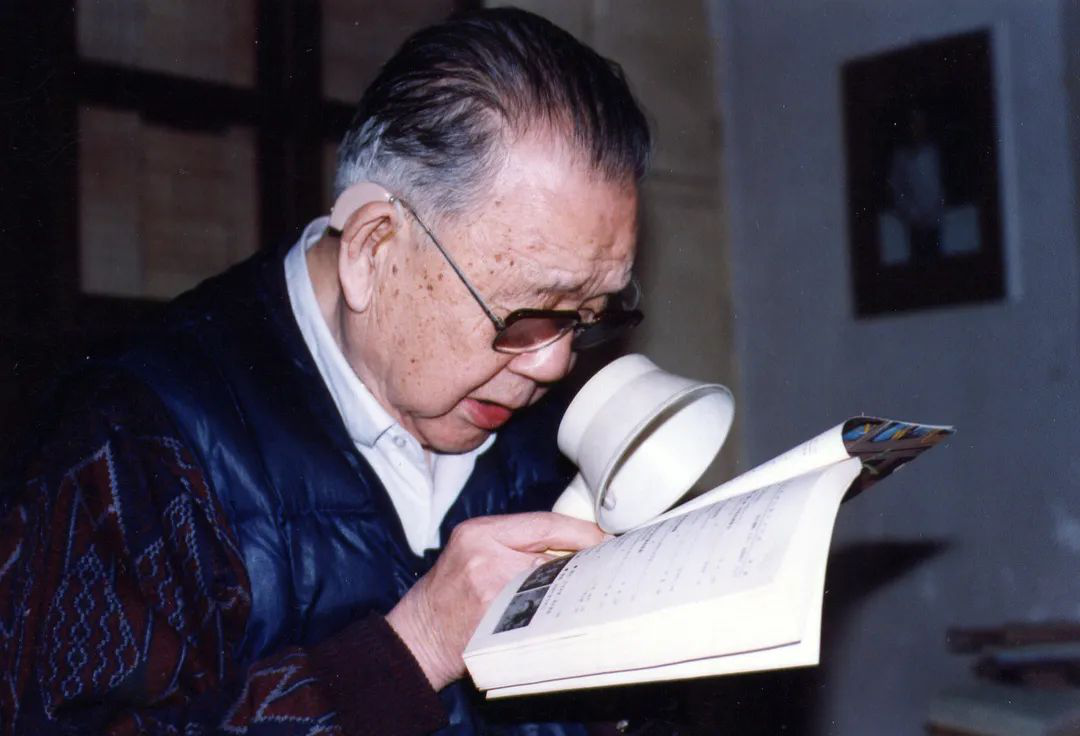

鄧廣銘先生在家中讀書

“八九十歲的父親,還是會坐在書桌前,一手拿著線裝書,一手拿著放大鏡,特別專注地讀書,要是沒有人打擾,他可以一直靜靜地看下去。父親一生的樂趣與追求,都是在書里。”

這是鄧小南腦海中定格的最清晰、最深刻的印象。鄧廣銘先生全身心地潛在泛黃的書頁中,自然地流露出發(fā)自內(nèi)心的親切感和別無所求的滿足感。

1958年,鄧廣銘教授與夫人竇珍茹、女兒鄧可因、可蘊、小南在一起

途經(jīng)未名湖畔,山桃已吐新蕊,柳條已抽嫩芽。作為父親,鄧廣銘先生給鄧小南留下的最熟稔的印象,莫過于與書為伴的身影和放任自由的教育。兒時,鄧小南鮮少受到約束性的教育。無論是五歲自幼兒園中獨自跑出,抑或小學時在胡同里東跑西串,都未曾受到父親的責備。

“我的父親對我沒有過這么明確的指導,而是讓我自由發(fā)展,回想起來,這種自由發(fā)展一定有它好的一面。”

自由發(fā)展,或許也并非是絕對的“自由”。在鄧小南的記憶中,這份自由滋養(yǎng)著她的靈魂,更孕育著兩代人同北大、同史學的熱愛與深情。

“北大這兩個字,在他心目中有特別特別重的分量,我想這是他對我最大的影響。這是一種潛移默化的影響,一種所謂的平日不言之教。”

1995年,鄧廣銘教授在北大校園

步履匆匆,北大圖書館內(nèi),鄧廣銘先生的藏書煥發(fā)新生。深厚的情感、厚重的歷史與深藏的記憶再度襲來。

“父親實際上是一個以學術(shù)為生命的人。”無論是對獨立思考的執(zhí)著追求,還是學術(shù)生涯中的屢屢堅持,都證明著這一點。“從考入北大到從北大退休,”鄧小南追憶道,“他一生的追求與堅持,都是以學術(shù)為核心。”

如今,將畢生藏書捐贈北大,了卻的,也是鄧廣銘先生一樁未竟的追求與心愿。

“今天是我父親鄧廣銘115周年誕辰。在這個日子,把他以畢生心血收集的線裝書捐贈給他畢生學習工作的北大,捐獻給北大圖書館,相信了卻了他的一樁心愿。

我父親去世前沒有留下書面遺囑。他曾經(jīng)說,書是小南要用的,將來留給北大。”

怕是只有赤子般的熱愛,才能讓對書如癡如迷、視書如珍如寶的鄧廣銘先生毫無顧慮地說出將藏書留給北大。斯人已逝,學問不朽,隨風顫動的書頁,仿若頷首贊同。

鄧廣銘:我醉心于北大

1932年,鄧廣銘考入北京大學史學系。此后,他除了抗戰(zhàn)時期在復(fù)旦大學有過三年的工作經(jīng)歷外,便再也沒有離開北大。于鄧廣銘而言,北大早已不是人生旅途中的某次駐足,而成為了融入骨血的情感記憶。

早在山東第一師范讀書時,鄧廣銘已醉心于北大。無奈命運弄人,鄧廣銘先是因?qū)W運被師范開除,又首考落榜,重重打擊并未擊潰他想考北大的執(zhí)念。1932年夏,鄧廣銘第二次報考北大,終如愿以償,并進入了史學系。

這時的北京大學,文學院以胡適為院長,史學系則據(jù)聞舊主任朱希祖去職,新主任由傅斯年暫代,新請來的正副教授則有孟森、錢穆、顧頡剛等人,名家累累,頗極一時之盛。

當時北大教員陣營強大,僅歷史系的專任、兼任教授中,就有孟森、陳受頤、陳垣、李濟、馬衡、傅斯年、錢穆、顧頡剛、蔣廷黻等名流學者,他們授課引經(jīng)據(jù)典,各有千秋。

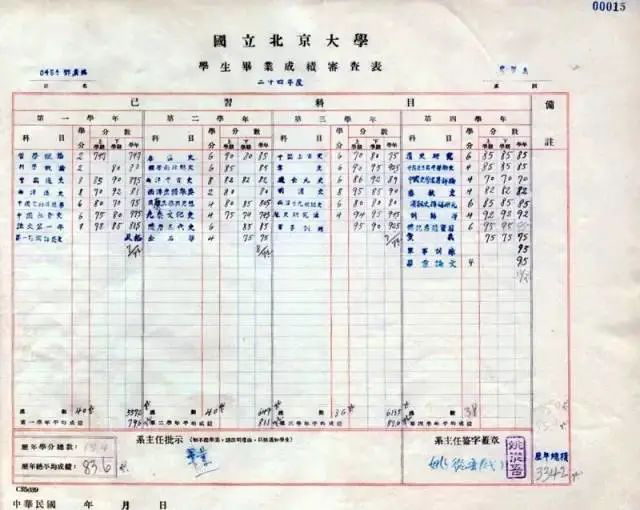

四年級時,鄧廣銘選修了胡適先生的“傳記文學習作”,寫成了一本《陳亮傳》作為畢業(yè)論文。

鄧廣銘畢業(yè)論文《陳亮傳》

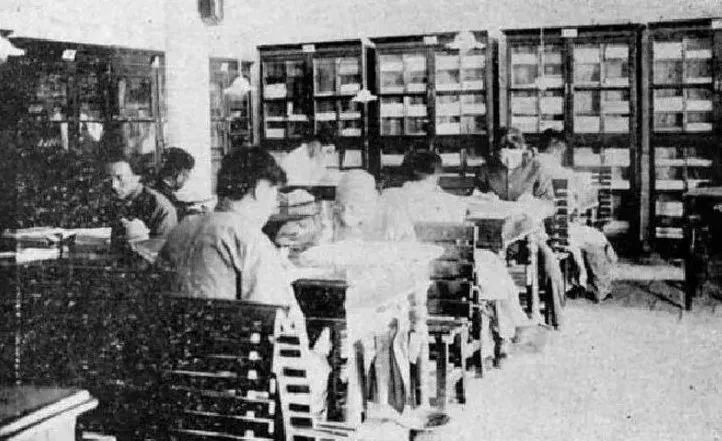

鄧廣銘常說,他的大學四年,從北大教師和圖書館中獲益極大。上世紀30年代初,鄧廣銘還未順利入學北大,便跟隨好友李廣田到設(shè)在紅樓二層的圖書館閱覽室借書。

初入北大史學系時,北大已將圖書館自紅樓搬遷至舊稱松公府的一所大宅院。以松公府的院落作圖書館,只是北大的暫行辦法,而鄧廣銘卻無從得知,只在與專柜陳列、開架借閱、冬暖夏涼的北平圖書館比照下,嫌“這樣的圖書館、閱覽室未免過于簡陋”。一年級時,鄧廣銘便致信蔣夢麟校長,申請建設(shè)新館。

1932年的圖書館期刊閱覽室

松公府新圖書館建成后,鄧廣銘頓感“得心應(yīng)手,左右逢源”。圖書館閱覽室見證了鄧廣銘對《讀書周刊》每期的編輯工作,吳廷燮《北宋經(jīng)撫年表》和《南宋制撫年表》等館藏,更是對鄧廣銘的研究、寫作都有重要影響。

畢業(yè)后,鄧廣銘留在北大文科研究所作助教,借用胡適先生在圖書館的專用閱覽室,更是“藏焉修焉,息焉游焉”,全唯此室是用。

1936年鄧廣銘畢業(yè)成績審查表

“它讓我真正體會到從事學術(shù)研究的樂趣。”

鄧廣銘擔任助教的這段時間,他把一半精力用于整理所中所藏拓片(與羅爾綱合作),另一半精力則幫助錢穆先生整理校點他為講授中國通史而搜集的一些資料,亦即后來他所寫《國史大綱》的《長編》。

1945年抗日戰(zhàn)爭勝利后,時任代理校長的傅斯年先生請鄧廣銘回北大任教,并直言不諱道:“我要請你回北大史學教書,可是得降級使用。”在復(fù)旦,鄧廣銘已是教授,而回北大則只能聘為副教授,二者之差,竟未使鄧廣銘產(chǎn)生半分猶豫。

“我是北大培育出來的,應(yīng)當對北大作出我的報償。”

這是他的回答,更是他余生的身體力行。自此,鄧廣銘再度回到北大任教,接續(xù)上戰(zhàn)亂也未曾斬斷的北大情緣和古籍事業(yè)。

“那時候古舊書業(yè)極不景氣,古舊書價貶值,我便乘機圍繞我的專業(yè),盡量購置一些圖書,建立我自己的小書庫。”

改革開放后,鄧廣銘曾擔任北大歷史學系主任。經(jīng)鄧先生倡議,為“多出人材,多出成果;快出人材,快出成果”,于1982年成立了北大中國中古史研究中心,由鄧廣銘任主任,迄于1991年卸任。

“在此十年之內(nèi),在此中心培育出許多名杰出學人,在學術(shù)上作出了突出貢獻,這是我晚年極感欣慰的一樁事。”

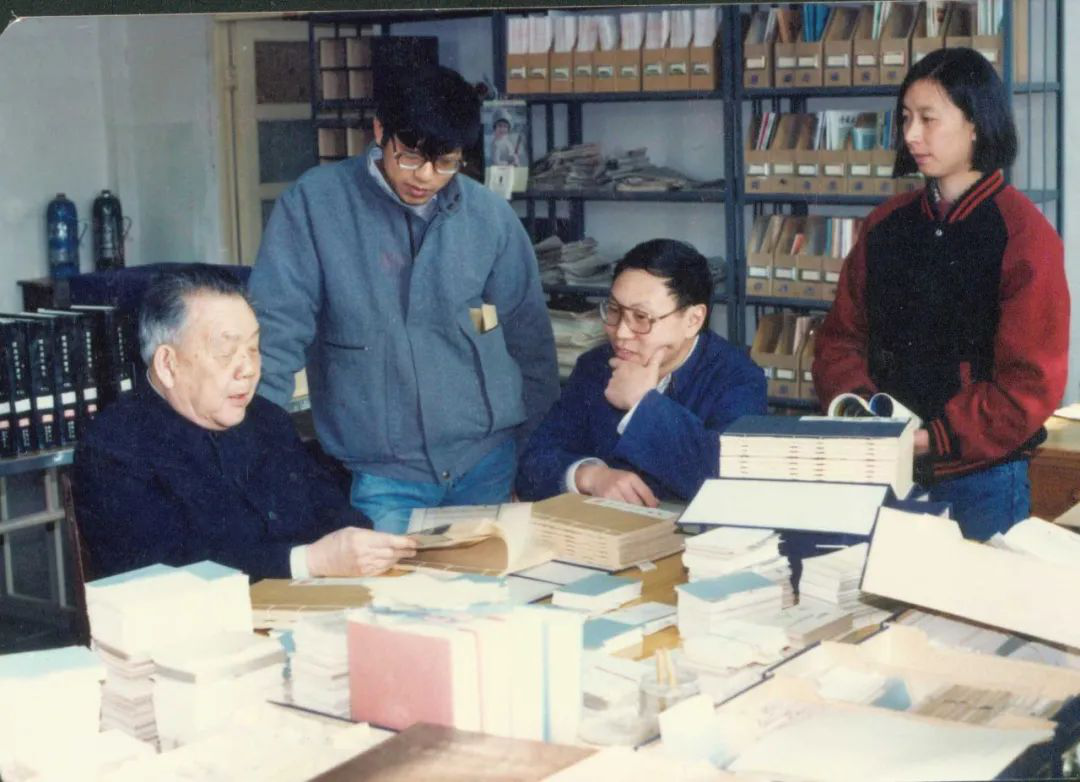

鄧廣銘先生與學生在北大中古史研究中心

右一:張小舟,右二:李孝聰,右三:榮新江

如今,北大中古史研究中心坐落于朗潤園中,研史治學、薪火相傳,遂為學界大觀。遙相呼應(yīng)的,是北大圖書館古籍書庫中鄧廣銘先生的畢生藏書,汗牛充棟,犖犖大端。

北京大學圖書館鄧廣銘藏書區(qū)

精神的炬火熊熊燃燒著

在燕園諸所,看似并不起眼,卻光彩奪目

一如融入北大圖書館的

鄧廣銘先生“小書庫”

“所不朽者,垂萬世名,孰謂公死,凜凜猶生”

鄧廣銘先生頗喜歡辛棄疾此語

其生也確如是

/人 / 物 / 介 /紹/

鄧廣銘(1907年3月16日-1998年1月10日),著名史學家,20世紀中國宋史研究的主要開創(chuàng)者和奠基人。1932年進入北京大學史學系。1936年畢業(yè)于北京大學史學系,先后擔任北京大學歷史學系中國古代史教研室主任、歷史系主任、中古史研究中心主任,以及國務(wù)院學位委員會成員、中國史學會主席團成員、中國宋史研究會會長、名譽會長、全國高校古籍整理委員會副主任、全國政協(xié)委員等職。1998年1月10日上午9時50分,因病在北京去世,享年90歲。

鄧廣銘畢生致力于中國古代史特別是唐宋遼金史的研究。涉及政治史、經(jīng)濟史、軍事史、學術(shù)文化史各方面的重大課題。著有《岳飛傳》《宋史十講》《北宋政治改革家:王安石》等專著,被譽為“中國宋史研究第一人”。

鄧小南,鄧廣銘先生之女,北京大學歷史學系教授、人文社會科學研究院院長。主要研究領(lǐng)域為宋史、中國古代官僚制度史、唐宋婦女史。著有《宋代文官選任制度諸層面》(1993)、《課績·資格·考察——唐宋文官考核制度側(cè)談》(1997)、《祖宗之法——北宋前期政治述略》(2006、2014)、《朗潤學史叢稿》(2010)、《宋代歷史探求》(2015)、《長路:鄧小南學術(shù)文化隨筆》(2020)等,在國內(nèi)外學術(shù)刊物發(fā)表研究論文百余篇。