2022年2月5日下午

國家速滑館“首金”誕生來自荷蘭的選手伊雷妮·斯豪滕獲得速度滑冰女子3000米決賽冠軍

臻于完美的冰雪場地背后

隱藏著硬核新科技

天然工質(zhì)二氧化碳技術(shù)

作為北京冬奧冰雪世界的堅實保障

綠色,安全,高效

成功挑戰(zhàn)冰面溫差和造雪溫度的極限

北京大學工學院教授張信榮讓溫室氣體化身高效資源在賽場上實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能最大化助力打造了

“冬奧歷史上最快的一塊冰”

在國家速滑館“冰絲帶”中,1.2萬平方米晶瑩剔透的冰面,將為世界觀眾展現(xiàn)冰上運動的頂尖較量。這塊玲瓏剔透的“運動舞臺”制冰所使用跨臨界二氧化碳技術(shù),碳排放幾乎為零,堪稱美感和科技感的結(jié)合。

2月5日下午,北京冬奧會速度滑冰女子3000米決賽在國家速滑館“冰絲帶”進行,荷蘭名將伊雷妮·斯豪滕發(fā)揮出色,以3分56秒93的成績奪得冠軍,同時打破了塵封20年的奧運會紀錄。這是北京冬奧會首枚速度滑冰金牌。

經(jīng)過研究與設(shè)計團隊的努力,國家速滑館“冰絲帶”的冰面溫差最終得以控制在0.5℃,低于奧組委提出的1.5℃標準。溫差越小,冰面的平整度和硬度越均勻,滑行速度就能越快,這有利于運動員創(chuàng)造出好成績。

讓我們一起走近制冰技術(shù)幕后的

科學家張信榮教授看二氧化碳如何在北京冬奧會中實現(xiàn)“華麗轉(zhuǎn)身”

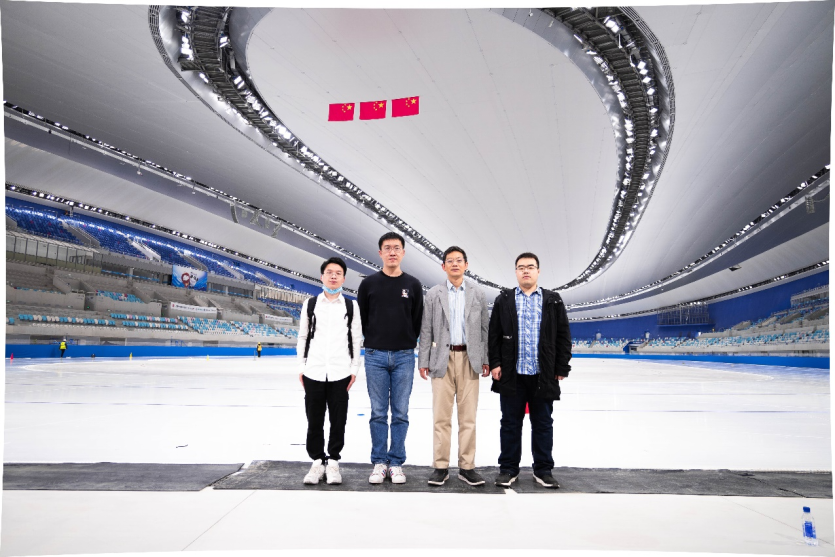

張信榮教授在國家速滑館

張信榮教授成長于醫(yī)生家庭,父母都是醫(yī)生,父親是醫(yī)院急救部主任,常年凌晨一兩點上班搶救病人,清晨才回到家中,因為工作性質(zhì)特殊,120急救電話甚至直接轉(zhuǎn)到了家里的座機。張信榮老師從小目睹了父親作為醫(yī)生救死扶傷,心里十分崇敬,于是默默立志——長大后也一定要解決些實際問題,為社會做出貢獻、創(chuàng)造價值。

結(jié)緣冬奧

用二氧化碳制冰實現(xiàn)綠色冬奧

2016年,一個越洋電話,讓正在海外開會的張信榮教授即刻動身返回北京。電話的另一端,是北京冬奧組委執(zhí)行副主席張建東,他邀請張教授介紹自己在天然工質(zhì)二氧化碳制冰方面的研究成果。

時間退回到2015年7月31日,國際奧委會主席宣布北京獲得2022年冬奧會舉辦權(quán),舉國上下為之沸騰。而在當時,中國在制冰造雪方面經(jīng)驗與發(fā)達國家相比尚存差距。如何確保冬奧會場地既有優(yōu)質(zhì)冰雪供比賽使用,還要滿足節(jié)能環(huán)保要求,一時間成為技術(shù)難題。

就此,中國奧組委向國際滑雪聯(lián)合會的秘書長咨詢,得知北大張信榮教授研究的制冰方法是最為環(huán)保節(jié)能的,因此邀請他幫助解決冬奧制冰問題。張教授與秘書長并不熟識,對于這份邀請,他坦言“當時也是一頭霧水”。原來,這背后是一個國際學術(shù)交流的故事:一位著名挪威學者曾在學術(shù)合作中被張教授應用二氧化碳的科學研究所吸引,而他又恰好和國際滑雪聯(lián)合會秘書長是好友,時常提起張教授的成果,給秘書長留下了深刻的印象。對溫室氣體的共同關(guān)注,讓分處大洋彼岸的二人產(chǎn)生了聯(lián)結(jié)。

2016 年9月9日,中國奧組委各部門官員云集首鋼奧組委辦公區(qū),一場關(guān)于北京冬奧會冰場制冰問題的會議如火如荼地展開。會上,張教授亮明了自己的觀點:“我們的冰場再也不能用氟利昂去制冰了”。傳統(tǒng)制冷劑氟利昂環(huán)境破壞嚴重,安全性差;同時氨具有一定爆炸和毒性危險;因此他主張將更為環(huán)保的二氧化碳制冰技術(shù)應用于北京冬奧。這一新穎的提議贏得了支持,天然工質(zhì)二氧化碳制冰的論證工作正式啟動。

最初的二氧化碳冷熱一體化機組應用示意圖(冬奧國家速滑館)

論證工作并非一帆風順。幾年時間里,奧組委的同仁們也走遍江南塞北,尋訪大洋彼岸,張教授也出席了幾次關(guān)鍵的論證會,最終才通過了這份方案。借助天然工質(zhì)二氧化碳制冰技術(shù),中國在人類冬奧會歷史上率先實現(xiàn)了替代氟利昂制冰,用綠色冬奧的底色展現(xiàn)大國責任擔當。

在造雪方面,以往的制冷工藝一般是制取成冰屑或冰漿的形式,硬度、密度調(diào)節(jié)范圍小,而此次冬奧會的零度以上人造雪與天然雪很接近,并可根據(jù)不同的比賽需求調(diào)節(jié)雪的濕度,最多能調(diào)節(jié)出9種性狀不同的雪花。他們還發(fā)明了魚骨式造雪法,在延慶高山滑雪中心21公里的賽道上可設(shè)置多個造雪點,能隨時補雪。張信榮教授的團隊提出的零度以上的人工造雪和儲雪一體化技術(shù),成功實現(xiàn)在0~15℃甚至20~25℃的人工造雪,形成北京冬奧會零上人工造雪的解決方案之一。這將有效解決某些高溫地區(qū)不宜修建冰場、雪場的難題,助力后冬奧時代冰雪運動的可持續(xù)發(fā)展。

二氧化碳的“逆襲”

打造人類冬奧歷史上最快的一塊冰

二氧化碳算得上是張信榮教授的“老朋友”了。一種讓大眾談之色變的溫室氣體,在他眼中卻是大有妙用的資源:“我們這么多年做研究都沒有把二氧化碳看成廢品”。

張信榮教授主要研究冷、熱、電這三大應用背景下的熱力學問題,并且擅長從日常生活中尋找靈感。他小時候就愛思考,過冬時蘿卜和大白菜怎么儲藏最好?為什么同在室外的金屬和塑料,手碰到金屬會更冷?他在日本時也觀察到,現(xiàn)在的科技日新月異,人們的取暖方式卻依然較為落后——燃料燃燒上千度,僅僅是為了滿足室內(nèi)二十來度的供暖,這顯然不合理,存在嚴重的浪費和污染問題。因此他結(jié)合自己的專業(yè),開始探索熱力學應用新思路:一向“讓人頭疼”的溫室氣體二氧化碳,能否作為資源被加以利用呢?

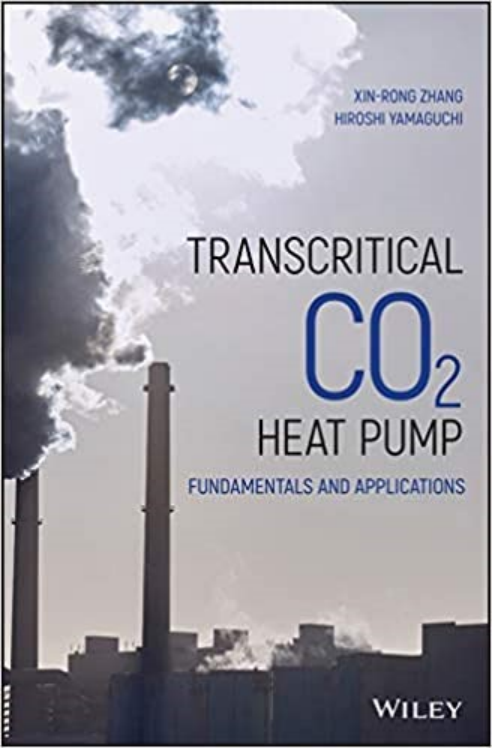

2003年,還在日本工作的張教授,最早提出了二氧化碳跨臨界發(fā)電的熱力學循環(huán),并開始從事二氧化碳制冷與熱泵的研究和開發(fā)。2007年,他回到祖國,在國家自然科學基金等項目的支持下,從事超臨界二氧化碳基礎(chǔ)理論研究多年。2013年,他參與研究和開發(fā)的跨臨界二氧化碳大型冷熱一體化機組技術(shù)在非金屬材料加工業(yè)應用取得重大突破,沒想到這項技術(shù)與之后的冬奧會制冰技術(shù)也有著異曲同工之妙。

同時供應-80度冷和80度熱的二氧化碳一體化機組

傳統(tǒng)的制冰技術(shù)使用氨或氟利昂。前者安全性難以控制,后者則是臭氧層空洞和地球溫暖化的元兇,兩種物質(zhì)都無法與天然的二氧化碳比肩。加上在當時,傳統(tǒng)制冷劑設(shè)備配件全部來自于美國等西方國家,我國自主產(chǎn)品仍是空白。采用二氧化碳制冰技術(shù),成為北京冬奧會的最優(yōu)解。張信榮教授介紹道,二氧化碳循環(huán)原理是一個物理過程,通過液態(tài)二氧化碳吸熱制冰,再將吸收熱量的二氧化碳放到高溫高壓下冷凝釋放能量。釋放出的能量也不會被浪費,而是用于冰面下地基防凍、冰面平整和場館供暖,梯級利用,可謂一舉多得。

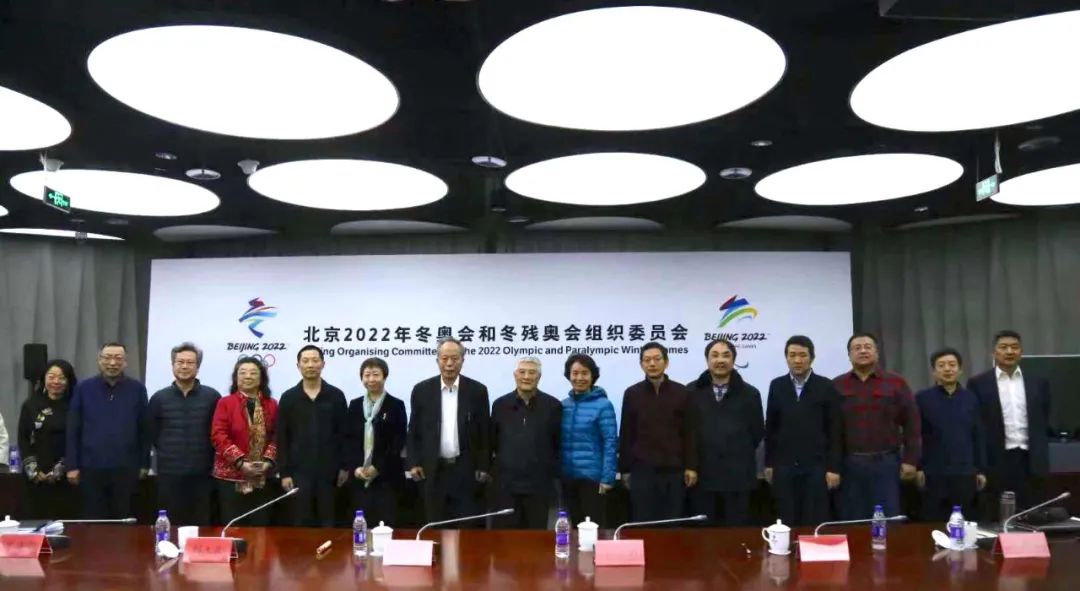

張信榮教授在國家速滑館指導跨臨界二氧化碳制冰機組裝備運行

在被稱為“冰絲帶”的國家速滑館中,1.2萬平方米的冰面就是二氧化碳制冰技術(shù)的杰作。如果應用傳統(tǒng)制冰技術(shù),冰面不同區(qū)域的溫差很大,會導致冰面軟硬不均,影響參賽選手成績。而二氧化碳制冰技術(shù)能將“冰絲帶”的冰面溫差控制在0.5攝氏度之內(nèi),硬度均勻,一任運動員們馳騁其上。去年10月份結(jié)束的國際測試賽上,6名運動員中有5位在這塊冰面上創(chuàng)造了個人最好成績,這讓即將到來的冬奧會更受期待。張教授笑言,他們“打造了人類冬奧歷史上最快的一塊冰”。

為確保新技術(shù)順利落地,2019年3月,張教授還根據(jù)實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題,向北京冬奧會奧組委提出,冬奧場館設(shè)施建設(shè)要將研究與設(shè)計緊密結(jié)合起來。他發(fā)現(xiàn),如果研究人員與設(shè)計人員各起爐灶,有了新技術(shù)時,研究人員無法在設(shè)計中發(fā)揮作用:“設(shè)計者是按照標準來設(shè)計,但是當新的問題出現(xiàn)的時候,那就得研究的人參與了。”北京冬奧組委主席十分重視這份建議,還對此專門作出過批示。

科技助力

春風暖陽中躍然雪上不再是夢

北京承辦2022年冬奧會,成為歷史上首個同時舉辦夏季和冬季奧運會的城市。“雙奧之城”的桂冠背后,是一場科學家與技術(shù)挑戰(zhàn)的博弈。

相較于其他只舉辦冬奧會的城市,北京冬季溫度高,降雪偏少,造雪技術(shù)的運用對賽會成功舉辦至關(guān)重要。特別是到了冬殘奧會舉辦的三月份,北京的平均氣溫可以達到八攝氏度,而目前國內(nèi)外造雪機普遍工作溫度是零度以下,造雪極限溫度不能超過兩度。這為北京冬奧會出了一個難題。

張信榮教授提出以二氧化碳技術(shù)作為解決思路。目前國際上雖然已經(jīng)有零上人工造雪技術(shù)的應用,但往往是先制冰,再將冰碾碎,索契和平昌舉辦冬奧會時采用的便是這種方法。這種“雪”硬度很大,會讓高山滑雪運動員的膝蓋承受較大壓力,影響成績。張教授首先主張將二氧化碳技術(shù)運用在人工造雪領(lǐng)域,直接造出與天然雪最接近的人工雪:“我們是全世界第一個提出用這個大膽設(shè)想的,在國際上沒有的設(shè)計”。

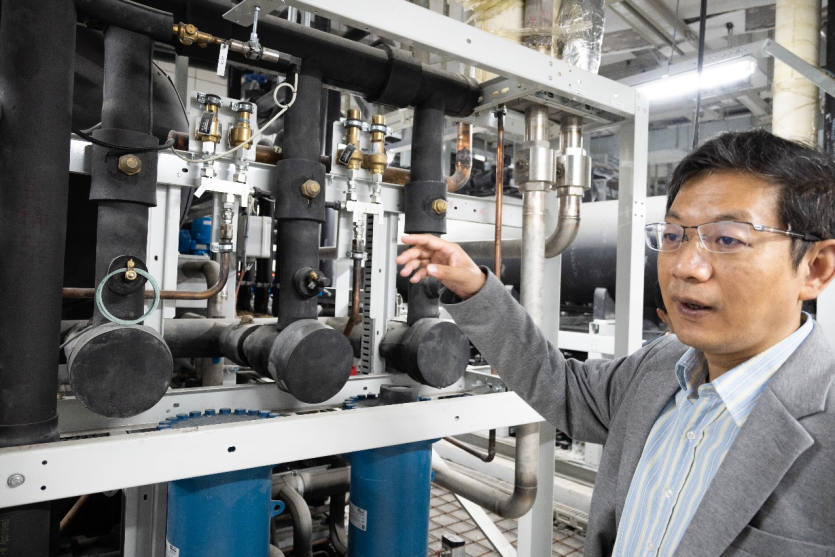

張信榮老師團隊在國家速滑館工作照

在有關(guān)機構(gòu)的支持下,張教授的團隊在延慶小海陀山冬奧賽場做了示范,取得圓滿成功。二氧化碳零上人工造雪技術(shù),成為北京冬奧會方案之一,使在春風暖陽中躍然雪上不再是夢。

一起向未來

讓更多的理想變?yōu)楝F(xiàn)實

冰清玉潔,白雪皚皚,二氧化碳制冷循環(huán)技術(shù)在冬奧會中的應用,打造出一個冰雪運動的童話世界。走出冬奧賽場,這一技術(shù)的應用場景也豐富多彩,將在未來走進各行各業(yè)、千家萬戶。

張信榮教授在國家速滑館核心主控機房指導冬奧制冰運營團隊

傳統(tǒng)的化石能源都是能量的單向使用,彼此之間缺乏聯(lián)動,會造成能量利用效率低下。張教授說,這就好比“夏天的房間需要制冷,其實是把這個房間的能量扔到外面去了”,卻沒有供給需要熱量的地方。而使用二氧化碳高效冷熱供應技術(shù),被“扔掉”的熱量就能得到再利用。比如,學校超算平臺散熱所用的冷凝水吸收熱能后,可以作為洗澡用水提供給師生,既實用又節(jié)能。這種構(gòu)思伴隨對二氧化碳高效冷熱供應技術(shù)研究的深入,正逐漸從理想變?yōu)楝F(xiàn)實。

國際上第一部跨臨界二氧化碳制冷與熱泵的英文原著(張信榮教授著作)

近期,受北京市發(fā)改委委托,張信榮教授開展了“二氧化碳高效冷熱供應技術(shù)應用研究”,旨在基于跨臨界二氧化碳制冰技術(shù)在冬奧會的成功案例,促進該技術(shù)在其他領(lǐng)域應用推廣。

結(jié)語:

玲瓏世界,浮玉飛瓊。孜孜不倦,辛勤耕耘。北京冬奧場館的夢幻冰雪中,凝結(jié)著北大教授張信榮和眾多科研工作者的心血。

“節(jié)能”、“環(huán)保”、“高質(zhì)量”的關(guān)鍵詞詮釋了天然工質(zhì)二氧化碳制冰造雪技術(shù)。在未來,二氧化碳高效冷熱供應技術(shù)還將飛入尋常百姓家,在生產(chǎn)生活的更多領(lǐng)域煥發(fā)光彩,帶給我們無限驚喜。