謝曉亮

光陰似箭,歲月如梭,歷經(jīng)百廿滄桑,母校北京大學今年迎來120周年華誕。

我生于北大,長于北大,熟悉這里的一草一木,一山一水。從北大幼兒園、北大附小、北大附中到北京大學,我在北大度過了大部分的學生時光,與北大一起經(jīng)歷了中國的歷史變遷,建立了無法割舍的聯(lián)系。每次回到燕園,我總會感覺到一種溫暖的氣息,使我變得沉著和平靜。對我而言,北大不僅僅是一個學校,更是一個家園;她不僅是學術的殿堂,更是我心靈的歸屬地。如今在美國留學工作三十余載后,我選擇回到北大,與燕園再續(xù)前緣——這里既是我的人生啟蒙之地,也是我的科研回歸之地。

百廢待興,科學理想

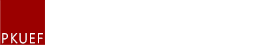

1975年與父母和弟弟在新建北大圖書館前

1962年,我出生在風景秀麗的北大朗潤園,父親謝有暢和母親楊駿英都是北京大學化學系教師。我幼年時期家里書香滿屋,生活寧靜幸福。燕園堪稱世界上最美的校園,原是美英教會學校燕京大學的校址,也曾是明清皇家園林的一部分。

北京大學朗潤園

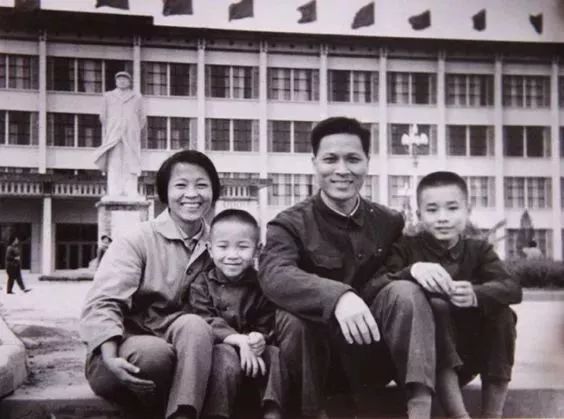

燕園是我兒時的樂園。春天,繁花似錦,春意滿園。夏季,園子里郁郁蔥蔥,生機盎然,我總喜歡到未名湖畔捕捉蜻蜓,然后再將它們放歸自然,觀察湛藍的天空中它們舞動的翅膀。

童年時在未名湖邊留影

秋天是燕園最美的季節(jié),銀杏樹葉慢慢被染黃,在紅墻綠瓦前隨風飛舞,絢美如畫。冬天,未名湖則成為冰上樂園,孩子們可以盡情享受冰上飛馳的快樂。

北大未名湖冰場

然而,這樣歡快的生活卻在1966年戛然而止。那一年,“文化大革命”開始,學校教學活動全部停頓。作為大學老師的我父母被接二連三地卷入政治運動。我不能忘記,寧靜的深夜里,朗潤園鄰居家的教授們被紅衛(wèi)兵抄家、辱罵、帶走,年幼的我被恐懼逼到墻角。彼時的我尚在懵懂,只是隱隱約約感到一切都變了。后來我父親被下放到江西五七干校參加“勞動鍛煉”,完全脫離教學和科研。而母親、弟弟和我則留在北京,不得不和父親分離。

雖然“文化大革命”在如火如荼地進行,孩子們的世界卻是單純的。記得1969年,我剛上小學那年,父親回到北京,在江西學得一手泥瓦木匠手藝的他,親手為我做了一個陀螺。這個不斷旋轉(zhuǎn)且做工精致的陀螺引發(fā)了我的好奇心。

我用父親的工具箱完成的第一個木工作品是杠秤——它是我人生中設計的第一個精準測量工具!此后便一發(fā)而不可收,我相繼動手做出了飛機和輪船模型,甚至還做出一個音箱。就這樣,我的動手能力不斷提高。隨著制作的項目越來越復雜,我對于科學技術的好奇心也越來越強烈。

上中學時,我又開始動手制作各種電子儀器,先后做出了超外差收音機、遙控模型輪船,并完成了一套音響。我對實驗科學的興趣正是從這一個個電子儀器開始的。從那時起,我逐漸樹立了自己的人生理想——做一名科學家。

在我的高中時期,國家恢復了高考,回歸正常的北大附中充滿了濃厚而愉悅的學習氛圍,除了學習課本上的知識和準備高考,我們還擁有豐富多彩的課外活動。我擔任班長,是班上排球隊的主攻手。我的同學許多是北大子弟,大家多才多藝,愛好廣泛。記得當時我的同窗好友余廉,以其精湛的文筆,編寫了一個展望未來的廣播劇,頗受同學們的歡迎。那時的我也開始對西方古典音樂產(chǎn)生興趣,不僅沉醉于藝術帶給我的聽覺享受,更癡迷于制造出更棒的音響。

高中時我曾寫過一篇題為《圓明園》的作文。我以當時圓明園中的景色比喻在經(jīng)歷文化大革命浩劫之后祖國百廢待興的狀況,憧憬改革開放為我們的國家、為我們年輕一代帶來的美好未來。基于其貼切的寓意和愛國情懷,這篇作文被語文老師選為范文在班上傳閱。

1978年與北大附中同學們在圓明園

從學生時代開始,不管是寫作,還是動手制作儀器,我都喜歡自己找課題和選項目。課題和項目的意義越大,難度越大,完成后就越能給我?guī)硐矏偢小_€記得那時,北大計算機所王選教授正在領導計算機漢字激光照排項目的研創(chuàng),彼時就讀北大附小的我與其他小朋友還曾一起幫助該項目一個一個字地人工輸入數(shù)字化的字型。多年后當人們體驗到世界首創(chuàng)激光漢字照排技術取代鉛字排版的偉大時,曾作為其中一名小小參與者而產(chǎn)生的自豪感使我更加肯定:要做就要做這樣的大事!做有意義的課題成為貫穿我之后科研生涯的習慣。

在我的中學時代,我的父母終于重新回到他們心愛的教學科研崗位。記憶中父親潛心完成了他的《結(jié)構化學》教科書,并時常沉醉于科研突破的喜悅中,而母親則一心撲在教學上,深受學生們的愛戴。我耳濡目染,也對教學和科研產(chǎn)生了濃厚的興趣。高中畢業(yè)時,我考上了北京大學,被第一志愿的化學系錄取。

治學之地,創(chuàng)新萌芽

1980年,我?guī)е鴥簳r的夢想、美好的憧憬和對知識的渴望,開啟了北大本科的學習和生活。

北京大學從五四運動起一直秉承民主、科學的理念,弘揚愛國精神。八十年代初的北大學子憂國憂民,追求民主與進步,各種思想流派在校園里百花齊放,“三角地”成為那個年代北大學子心目中永恒的記憶。

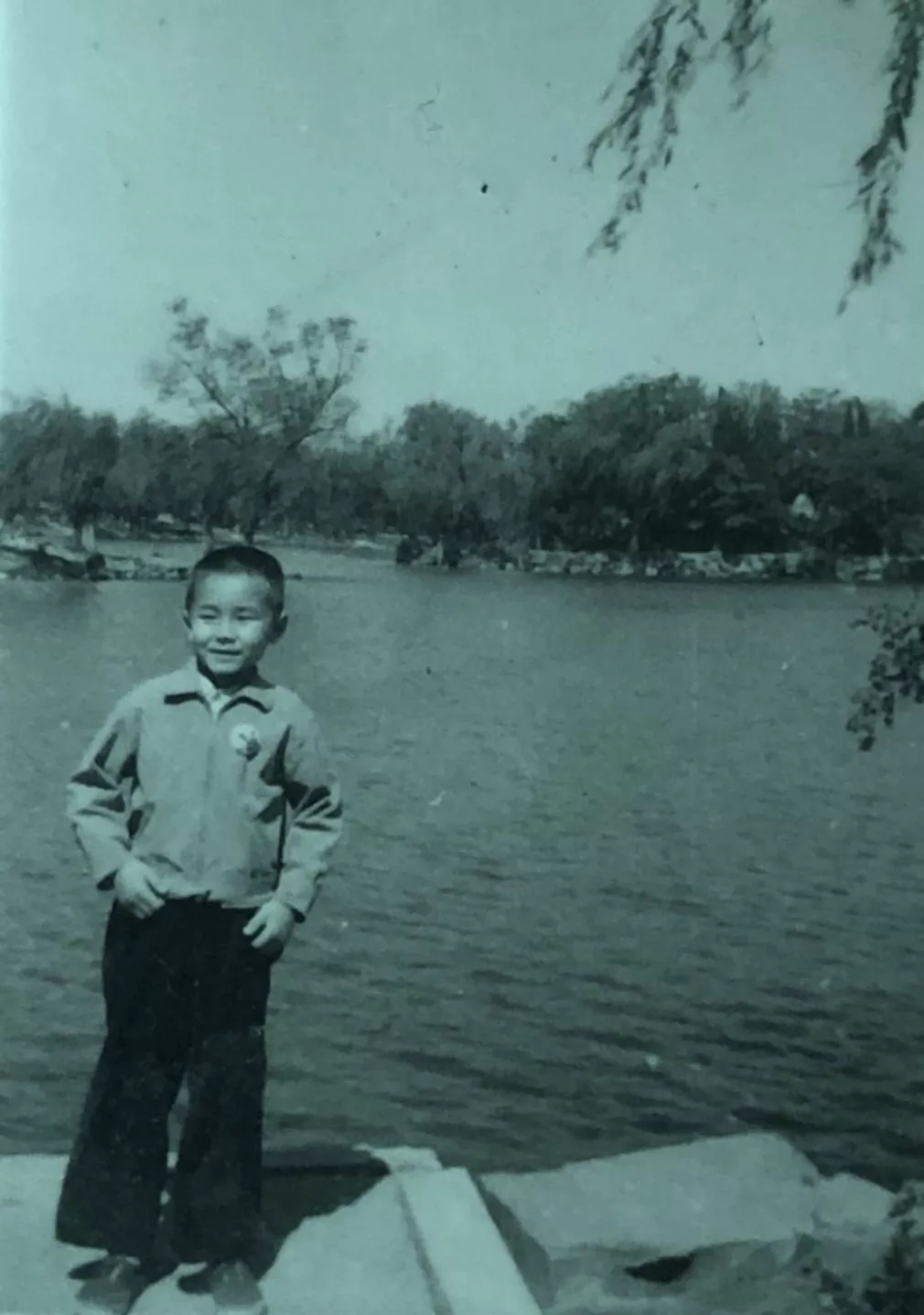

北大更是治學之地,學術具有至高無上的地位。北大學子大都懷揣“科學救國”的理想。我中學時代就立志成為一名科學家,進入北大這樣一片學術自由的沃土后,便開始如饑似渴地吸收專業(yè)知識。

在北大求學時的謝曉亮

北大使我可以在知識的海洋里盡情遨游。我主動旁聽了許多其他院系開設的我感興趣的課程,如物理系的四大力學:經(jīng)典力學、量子力學、統(tǒng)計力學、電動力學以及無線電系的電子學課,數(shù)學系的概率統(tǒng)計課等等。這些知識的積累使我受益匪淺。

我的高中同窗好友余廉和我一同考入北大化學系。我們經(jīng)常在課余時間進行學術討論,探索科學問題,彼此相互鼓勵。他現(xiàn)在是威斯康星大學麥迪遜分校藥學院的教授。

1984年本科畢業(yè)照與余廉(右)在一起

大學的第一個暑假,自學計算機編程的我在北閣上機。經(jīng)過苦思冥想,我發(fā)現(xiàn)了離子晶體的能量是一個無窮級數(shù),需要大的計算量,于是試著寫Fortran程序來計算晶體結(jié)構的能量。這個課題在現(xiàn)在看來也許微不足道,但對于當時學化學的我來說,第一次能用計算機解決這樣一個“跨學科”問題,我喜不自勝,無比滿足。

北京大學南北閣

潛心專業(yè)之余,打排球是我喜愛的運動之一。作為一個排球迷,我喜歡的中國男排在我大二那年逆轉(zhuǎn)制勝,進軍世界杯預選賽。深受鼓舞的北大學子喊出了“團結(jié)起來,振興中華”的口號。之后幾年中國女排蟬聯(lián)世界杯、世界錦標賽和奧運會“五連冠”,更加激勵了北大學子奮發(fā)圖強的愛國之情。這些在北大就讀時的珍貴記憶一直都被我銘記在內(nèi)心深處。

位于北大校內(nèi)的振興中華石碑

大四的時候,我有幸跟隨化學系蔡生民教授在化學南樓做畢業(yè)論文。蔡生民教授是一個實驗技術精湛的電化學家,他興趣廣泛,思維活躍,精力充沛,講一口流利的英文,幽默感極強。他的為人和對我的學術指導對我以后的工作有很深的影響。蔡老師善于用生動而形象的語言解釋復雜而抽象的概念,我當時的論文題目是用計算機來控制光電化學反應,其中用到鎖相放大器,他對鎖相放大器原理的解釋,我仍記憶猶新。在做畢業(yè)論文的過程中我開始意識到,在儀器設備上的創(chuàng)新往往可以帶來科學研究的突破,而我獨立工作以后的科研經(jīng)歷也證明了這一點。

赴美留學時的謝曉亮與北大導師蔡生民(左)團聚

大學本科是積累專業(yè)知識的階段,而科研不是積累知識而是創(chuàng)造新知識,難就難在創(chuàng)新。科研工作者最大的挑戰(zhàn)就是如何發(fā)展和保持創(chuàng)新能力。我在北大的童年、少年和青年時期的經(jīng)歷,為我以后的科研生涯孕育了創(chuàng)新的萌芽,使得科研成為我畢生追求的目標。

本科畢業(yè)后我在北大做了一年碩士研究生。當時國內(nèi)的科研水平與世界先進水平畢竟有很大差距,我打算出國深造。

我們比父輩們幸運得多,改革開放使我和許多同學得以出國留學。畢業(yè)那年,北大學子在國慶35周年天安門游行時打出了“小平您好”的橫幅,那是我們發(fā)自內(nèi)心的呼喊。

學術追求,濟世理想

1985 年,23歲的我第一次離開北大,飛抵美國,開始了我人生的另一段旅程。我來到了加州大學圣地亞哥分校攻讀博士學位,師從約翰·西蒙(John Simon)教授,學習化學動力學,用超短的皮秒(10-12 秒)激光脈沖研究超快化學反應。在西蒙的大力支持下,我成功地實現(xiàn)了用快速圓二色性光譜檢測生物大分子結(jié)構變化的設想[1],并以之作為我的博士論文。發(fā)明這項技術時我就用到了蔡生民教授之前講解的鎖相放大器。

1990年與父親在加州大學圣地亞哥分校博士畢業(yè)典禮

隨后我在芝加哥大學著名物理化學教授格雷厄姆·弗萊明(Graham Fleming)的實驗室做了短暫的博士后。在那里,我初步明確了自己獨立工作后的一個全新的研究方向——室溫下單分子的熒光檢測和成像。

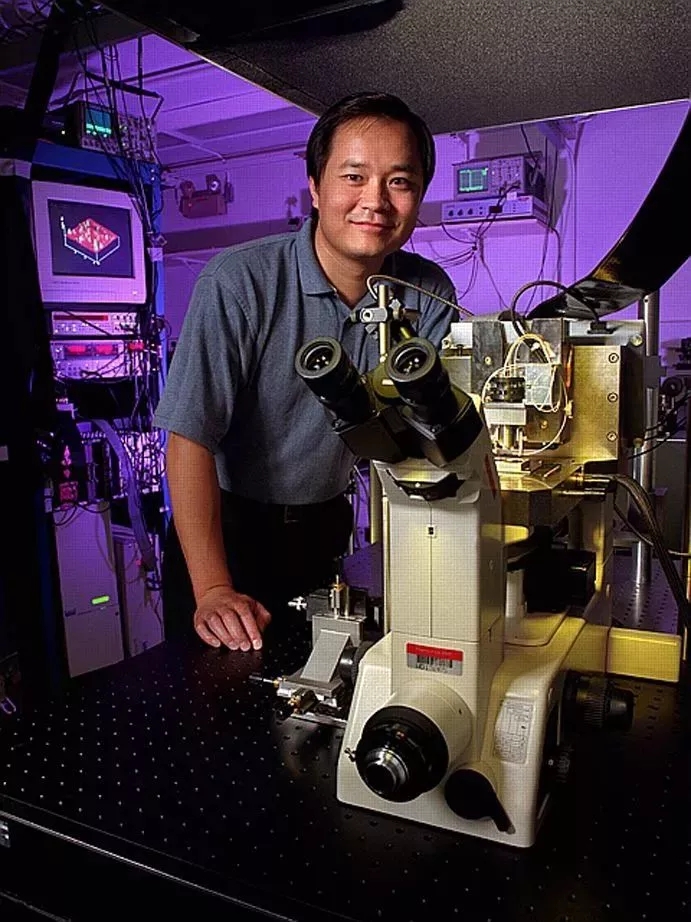

1992年,我作為第一位來自中國大陸的科學家加入美國太平洋西北國家實驗室(PNNL),并組建了自己的獨立實驗小組,很快就實現(xiàn)了室溫下單分子的熒光成像。PNNL所在的華盛頓州在冷戰(zhàn)期間受到原子彈核廢料和化學試劑的嚴重污染,美國能源部擬在PNNL興建一個耗資2.5億美元的“環(huán)境分子科學實驗室”,希望從基礎研究入手解決環(huán)境問題。

在太平洋西北國家實驗室留影

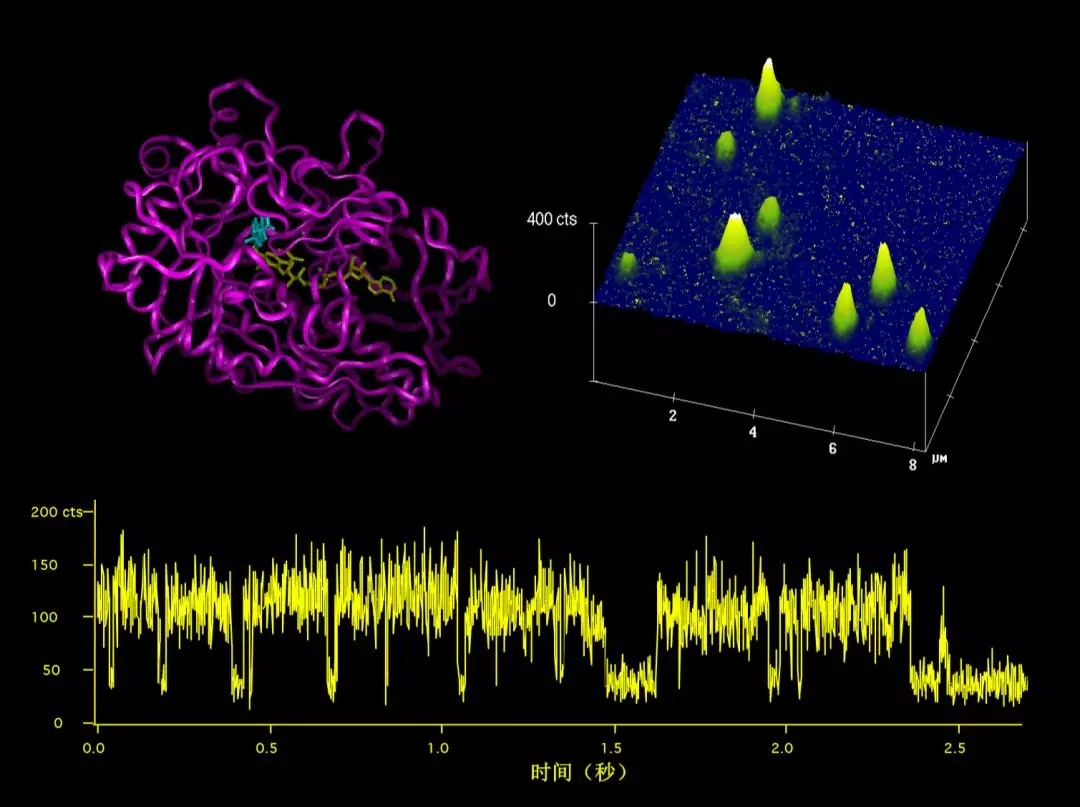

1998年,借助PNNL的良好條件和我實驗室在熒光顯微技術上的積累,我的博士后路洪(北大化學系本科畢業(yè))與我在《科學》雜志上首次報道了用熒光顯微鏡實時觀測到單個酶分子(生物催化劑)不斷循環(huán)生化反應的動態(tài)過程[2]。這是一個具有突破性的工作——單分子的化學反應的發(fā)生是隨機的,即化學反應發(fā)生所需的等待時間是隨機分布的,而不像傳統(tǒng)實驗中大量分子的反應那樣可被推測。而細胞中許多生物大分子,比如DNA,都以單分子的形式存在,因此實時觀察到單分子化學反應為生物學研究提供了全新的重要方法。

1998年在PNNL獲得的膽固醇氧化酶(左上)的單分子們的熒光成像(右上)和其中某個酶分子的隨機酶循環(huán)反應的實時觀測

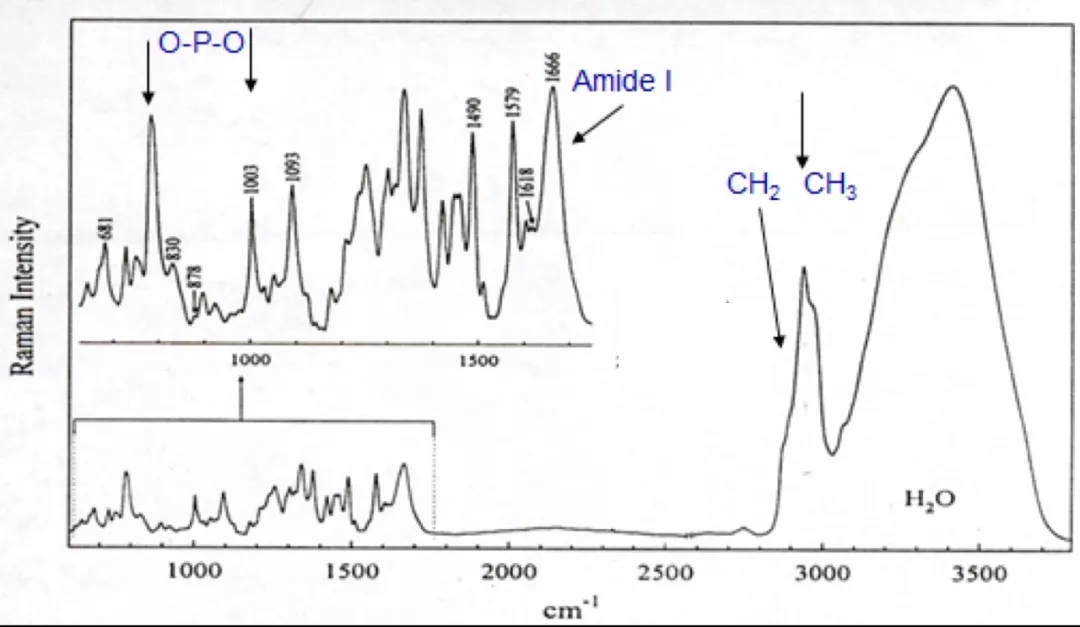

同時我實驗室還發(fā)明了一個無需熒光標記的拉曼光譜生物成像技術[3]。1928年印度科學家拉曼發(fā)現(xiàn)了以他名字命名的分子非彈性光散射現(xiàn)象,因此獲得諾貝爾物理學獎。拉曼光譜可以測量分子的振動頻率,然而拉曼散射信號極弱,需要很長的測量時間。后來激光和非線性光學的發(fā)展使得拉曼信號大幅增強,但技術上的困難限制了拉曼光譜在生物影像上的應用。我們的新方法使快速非線性拉曼生物成像成為現(xiàn)實。

細胞的拉曼光譜顯示其中不同分子(水,脂肪,蛋白質(zhì),DNA)各自特征的化學鍵振動頻率。但傳統(tǒng)拉曼光譜弱信號,需要長時間收集(>0.1秒每個點,600x600 點成像需要 >10小時)。謝曉亮的發(fā)明最終實現(xiàn)了拉曼視頻成像。

這兩項工作成為我實驗室迄今為止被引用次數(shù)最多的論文。一步步拾級而上,1998年,我被哈佛大學化學與化學生物系聘為終身教授。

哈佛大學的韋德納圖書館旁邊有一個來自中國的精美石雕赑屃,一個背著石碑的石獸。它是1936年哈佛三百年校慶時,由時任北大文學院院長的胡適與其他哈佛的中國校友捐贈而來[4]。碑文寫到:“我國為東方文化古國,近30年來,就學于哈佛,學成歸國服務國家社會者,先后達幾千人,可云極盛。”

哈佛校園里來自北大的石碑[4]

有趣的是當初招聘我到哈佛的化學與化學生物系主任吉姆·安德森(Jim Anderson)的父親保羅·A·安德森(Paul A. Anderson)曾于1925年被司徒雷登任命為燕京大學第一屆物理系主任,在燕園生活和工作了數(shù)年[5]。

哈佛大學化學與化學生物系人才濟濟,許多教授都是各自領域的頂級專家,更有四位諾貝爾獎得主在此工作。著名華人科學家莊小威后來也加入哈佛化學與化學生物系,我們成了好朋友。2013年,吉姆、莊小威和我一起參加了北京大學物理學院百年慶祝活動。

2013年與吉姆·安德森和莊小威參加北大物理學院百年慶祝活動

初到哈佛,我預感到單分子技術將會在生物學中有重要應用。雖然我在北大打下了很好的數(shù)理化基礎,那時卻還沒學過分子生物學,所以我決定從頭學習這門學科。于是,我與我實驗室的學生一起旁聽生物系的分子生物學課程。瑞馳·羅思科(Rich Losick)教授用虛擬的動畫片來講解RNA聚合酶以及核糖體等生物大分子的工作機理。在聆聽教授生動的講解時,我的腦海里已經(jīng)在思考,如何通過實驗直接觀察到這些生物大分子進行基因表達的過程?這就需要在一個活細胞里面觀察單個DNA分子的行為——一個細胞里基因的拷貝數(shù)是一或二。

DNA以單分子的形式存在于細胞中,基因表達按照分子生物學中心法則進行

2006年,通過三年的努力,我的兩篇分子生物學方向的“處女作”在《科學》和《自然》雜志上同時發(fā)表。文章首次報道了活體細菌細胞中蛋白質(zhì)分子一個一個隨機產(chǎn)生的實時觀察,數(shù)據(jù)與我們的理論相吻合,定量描述了分子生物學的中心法則[6,7]。文章產(chǎn)生了很大的學術影響,羅思科教授甚至開始在課堂上用我們實驗的錄像來講解基因表達。這一工作使我進一步認識到學科交叉的重要性:新的物理和化學方法往往可以給生物學帶來新的視角和新的發(fā)現(xiàn),而對生命過程本質(zhì)的了解非常需要定量實驗和理論分析。

兩篇文章發(fā)表后一周,蓋茨基金會打電話邀請我申請資金,希望用我們的新技術來研究一小部分肺結(jié)核的細菌細胞產(chǎn)生抗藥性的原因——那時肺結(jié)核每年可奪去數(shù)以百萬計的非洲兒童的生命。來年比爾·蓋茨(Bill Gates) 作為“最成功的輟學者”被授予哈佛的榮譽博士學位,他在畢業(yè)典禮上的致辭非常感人。后來他來我實驗室交流,我感到他對相關分子生物學的理解頗深——想必與我一樣也自學補過課,而令我沒想到的是他竟然也熟悉我們實驗時用的超快激光。雖然我們至今還沒有解決那個抗藥性的科學問題,但這個蓋茨基金會的項目卻為我?guī)砹诵碌乃伎迹耗懿荒苡梦覀兓A研究的成果來造福社會?

2010年,比爾·蓋茨(右)到訪謝曉亮哈佛實驗室,圖為兩人在討論科學問題

科學研究需要好奇心和靈感,更需要不斷的積累。而科研項目的選擇至關重要——科研難就難在選擇做什么和選擇不做什么。能在別人之前做出好的選擇不容易,特別是需要足夠的資金和優(yōu)秀的團隊來完成時,往往很困難而且有風險。我認為不管是基礎研究,還是技術開發(fā),一個科研領導者的最大挑戰(zhàn)就是選擇和組織完成真正意義重大的科研項目。然而很多人往往不是在最初選題時下功夫,卻大力吹噓一些實際意義并不大的研究結(jié)果。

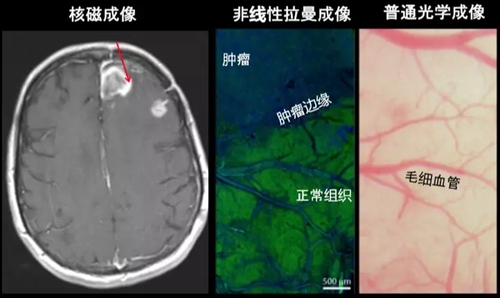

我們的第一個科研成果轉(zhuǎn)化是把我們發(fā)明的無熒光標記非線性拉曼成像技術[3,8]應用在腦外科腫瘤切除手術中區(qū)分腫瘤邊緣[9]。核磁成像可以看到大腦何處有腫瘤,但空間分辨率不足以看到細胞。腦外科醫(yī)生手術中需要利用更高分辨率的光學顯微鏡,傳統(tǒng)的技術是冷凍、切片,用兩種染料H&E染色后光學成像,過程繁瑣。而我們的快速拉曼光學成像技術看細胞無需標記,可以大幅度加快手術中腫瘤邊緣的鑒別,現(xiàn)在已經(jīng)被產(chǎn)品化并試用于腦外科醫(yī)生們的手術中。

核磁成像(左)能看到大腦中的腫瘤,但空間分辨率不足以區(qū)分腫瘤邊界。傳統(tǒng)光學成像需要復雜的染色,否則不能看到單個細胞(右):而利用無標記拉曼成像(中)腦外科醫(yī)生可以區(qū)分腫瘤(藍,蛋白質(zhì)分子為主)和正常腦組織(綠,脂肪分子為主)

與此同時,正在發(fā)生的新一代測序儀的革命使得DNA測序的費用大幅下降,預示著個體化醫(yī)療的來臨。我意識到做這樣的工作才真正有意義,又恰好能用到我們的長處。于是我的實驗室開始轉(zhuǎn)型,從事單細胞基因組的研究,并于2011年研制出一種新型DNA測序儀[10]。

談到轉(zhuǎn)型,任何一個新的研究領域興旺之后會飽和甚至過時,轉(zhuǎn)型往往是一個科研領導者科研生涯中必需的。實驗物理化學家所需要的儀器上的投資很大,我曾擔心轉(zhuǎn)型難。我很幸運能兩次得到美國NIH先鋒獎的資助,該獎大力支持高風險高回報的課題,使我渡過轉(zhuǎn)型期相當長時間的逆境。

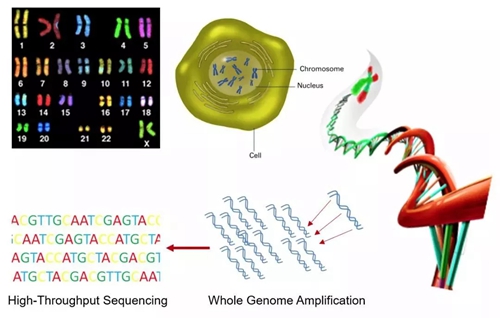

2012年,我們發(fā)明了一種叫MALBAC的單細胞DNA擴增技術,能為單個人體細胞進行DNA測序[11]。

在一個人體細胞的細胞核里有46條染色體,46條DNA分子,其中23條來自于父親,23條來自于母親。DNA有四種堿基A、T、C、G,A與T配對,C與G配對。一個人體細胞共有60億個堿基對。這些堿基ATCG排列的序列決定了遺傳信息,也就是基因組,人與人相比絕大部分堿基序列都是相同的,只有千分之一的堿基對是不同的。堿基序列的突變會導致遺傳疾病或癌癥。2001年人類基因組計劃的完成是人類歷史上的一個里程碑。當時測的基因組是幾個人的綜合,而不是一個人的。

單細胞DNA擴增后測序,可以得到人的46條染色體的DNA序列

不但每個人的基因組不一樣,每個細胞的基因組也都不一樣,因為基因組會隨時間發(fā)生突變。但以前的技術不夠靈敏和精準,無法讓我們看到單細胞間的區(qū)別。MALBAC技術可以均勻地放大單個人體細胞的全基因組——60億個堿基對中即使有一個突變都能被檢測到。因為很多情況下,比如受精卵和血液中的循環(huán)腫瘤細胞,只有很少幾個細胞存在,因此MALBAC技術在基礎研究和臨床醫(yī)學中均有重要的應用。

五十歲生日時與當時和以前的謝組組員及部分BIOPIC同事在哈佛團聚

我在哈佛最大的享受是與學生和博士后們夜以繼日,同甘共苦的創(chuàng)新過程。他們中不少人比我幸運——在研究生和博士后期間就能做出許多重要的科研工作。我很欣慰他們現(xiàn)在已在世界上四十多所大學任教,很多人已經(jīng)成為各自領域的專家或領軍人物,比如堪薩斯大學的Bob Dunn、蘇黎世聯(lián)邦理工學院的Lukas Novotny、康斯坦茨大學的Andreas Zumbusch、鮑林格林州立大學的路洪、加州大學爾灣分校的Eric Potma、臥龍崗大學的 Antoine van Oijen、普林斯頓大學的楊皓、波士頓大學的程繼新、康奈爾大學的陳鵬、加州理工學院的蔡龍、魏茲曼科學研究所的Nir Friedman、約翰霍普金斯大學的肖杰、康涅狄格大學的俞季、烏普薩拉大學的Johan Elf、中國科技大學的張國慶、哥倫比亞大學的閔瑋和 Peter Sims、哈佛醫(yī)學院的Conor Evans、斯坦福大學的Will Greenleaf、貝勒醫(yī)學院的鐘誠航、麻省理工學院的 Paul Blainey 和李勁葦、奧勒岡健康科學大學的南小林、華盛頓大學的傅丹、復旦大學的季敏標、清華大學的孔令杰、紐約州立大學的魯法珂等等。

同時也涌現(xiàn)出把我們實驗室的技術發(fā)明轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)的人才,比如MALBAC的發(fā)明人之一——陸思嘉獲得博士學位后回國創(chuàng)業(yè),將MALBAC技術用于在試管嬰兒中避免遺傳疾病;非線性拉曼成像發(fā)明人之一——Chris Freudiger畢業(yè)后將該技術產(chǎn)品化并促成了在腦外科手術中的應用。

2009年,哈佛任命我為Mallinckrodt化學和化學生物學講席教授。然而,回歸的種子早已在我心中萌芽。

懷北大情,圓中國夢

今年是中國改革開放四十周年。赴美后每次回國,我都為祖國翻天覆地的變化而震驚和感慨。感恩改革開放和我們所處的時代,讓幸運的我們得以邂逅中國近現(xiàn)代以來最快的發(fā)展時期。2008年回國看奧運會,我為祖國健兒獲得最多金牌而振奮,但同時也感到奪取科學技術的金牌還任重道遠。

2001年,我被北大化學學院聘為客座教授;2009年,時任北大生命科學學院院長的饒毅教授也勸說我回北大工作。同年,北京大學聘我為“長江學者”講座教授。后來,我與海歸的蘇曉東和黃巖誼教授共同向母校提出了建設成立北京大學生物動態(tài)光學成像中心(Biodynamic Optical Imaging Center, BIOPIC)的提案。這個提案得到了學校領導的大力支持。2010年12月BIOPIC正式成立。“BIOPIC”名字源于我之前在光學領域的單分子成像工作,旨在建立一個技術驅(qū)動型的生物醫(yī)學研究中心——生命科學的發(fā)展特別需要研究手段的突破和多學科的交叉集成。我們最近將更名為“生物醫(yī)學前沿創(chuàng)新中心”(Biomedical Pioneering Innovation Center),仍稱BIOPIC。

2010年BIOPIC成立儀式

BIOPIC吸引了一批優(yōu)秀的海外人才,湯富酬教授就是中心從劍橋大學聘請回來的第一個年輕海歸學者,現(xiàn)已成為國內(nèi)外引人注目的科研新秀。張澤民教授則是從美國加盟的癌癥專家,他是國家千人計劃學者。八年過去了,中心的學者們已經(jīng)發(fā)表了很多高質(zhì)量的科學論文,從事生命科學領域世界前沿的研究,實現(xiàn)具有實際意義的醫(yī)學應用。過去幾年我一直往返于北大和哈佛之間,我在哈佛的團隊和北大的團隊緊密地合作。幾年來,BIOPIC逐漸在單細胞基因組學領域達到了國際領先水平。

BIOPIC的測序平臺

我的北大團隊和北醫(yī)三院喬杰團隊、北大湯富酬團隊合作,利用MALBAC技術,幫助那些攜帶單基因遺傳疾病基因的父母通過試管嬰兒的手段成功地擁有了健康的后代 [12]。沒想到這項工作竟然讓我在北大圓了單分子科學造福社會的夢。

目前已知有六千多種單基因遺傳疾病。在患者的一個體細胞里,同一個基因有兩個拷貝,分別來自其父方和母方,而致病基因一般只是兩者之一。作為一個單分子的隨機事件,患者的致病基因有50%的幾率傳給下一代,這本來是“命”!而我們的工作以精準戰(zhàn)勝隨機,利用MALBAC篩選和移植無致病基因的受精卵,避免了聽天由“命”。

與喬杰(左二)和湯富酬(右一)看望第一位MALBAC嬰兒

我至今仍然記得自己在2014年9月19日那天抱著第一例“MALBAC嬰兒”時內(nèi)心的那份激動。這項工作已經(jīng)成為“精準醫(yī)學”的范例。截至目前,國內(nèi)MALBAC技術的應用已使幾百例“MALBAC嬰兒”成功避免了父母的單基因遺傳疾病。我很自豪我們在北大的工作可以真正推動醫(yī)學的進步,能為人類健康貢獻一份力量。

BIOPIC 2017年會合影

2016年,在北京市政府支持下,北京大學成立北京未來基因診斷高精尖創(chuàng)新中心(Beijing Advanced Innovation Center for Genomics,ICG),希望繼續(xù)在基因組學相關領域做出更多世界領先的工作,造福百姓。

2018年謝曉亮北京大學實驗小組合影

2018年畢業(yè)季到來,這是我20年來最后一次作為哈佛教授就座畢業(yè)典禮的主席臺,很高興這也是我的長子哈佛本科畢業(yè)的畢業(yè)典禮。我還參加了兩個女兒的高中畢業(yè)典禮,她們也都要上大學了。很欣慰孩子們已經(jīng)長大成人,這樣我可以安心回北大繼續(xù)我的科學研究事業(yè)。

謝曉亮與長子近影

動筆撰文之際,正值今年未名湖冰場又開放之時,讓我回想起在學生時代,寒冬之日,同學們爭先恐后在未名湖上滑冰的情景。而自己在未名湖冰面上縱情馳騁時的喜悅,至今難忘:從童年、大學、直到現(xiàn)在,滑冰和滑雪是我最喜愛的運動——北大亦賦予了我相伴終生的愛好!如今,看著新一代的學子馳騁于冰場之上,我又不禁回想起那青春的八十年代——每個時代北大青年的樣子,亦是北大的樣子!

作者簡介

謝曉亮:生物物理化學家,美國國家科學院院士、美國國家醫(yī)學院院士、美國藝術與科學院院士、中國科學院外籍院士。1962年生于北京,1984年本科畢業(yè)于北京大學化學系,1990年在美國加州大學圣地亞哥分校獲博士學位,在芝加哥大學完成博士后研究后到美國太平洋西北實驗室工作。1998年被哈佛大學聘為化學和化學生物系終身教授,2009-2018年任哈佛Mallinckrodt講席教授。2010年起在北大任生物動態(tài)光學成像中心主任,2016年起任北京未來基因診斷高精尖創(chuàng)新中心主任。2018年7月起任北京大學李兆基講席教授。

文獻

1. Xie, X.; Simon, J. D. “Picosecond time resolved circulardichroism spectroscopy: experimental details and applications,”Rev SciInstrum 60, 2614-2627 (1989).

2. Lu, H. Peter; Xun, L.; Xie, X. Sunney "SingleMolecule Enzymatic Dynamics," Science 282, 1877 (1998).

3.Zumbusch, A.; Holtom, G. R.; Xie, X. Sunney. "

Vibrational Microscopy Using Coherent Anti-Stokes Raman Scattering," Phys. Rev. Lett. 82, 4142 (1999).

4.https://harvardmagazine.com/2012/11/studying-the-stele

5.潘永祥,吳自勤,范淑蘭,物理,8,493-500(1993).

6. Yu, J.; Xiao, J.; Ren, X.; Lao, K.; Xie, X. Sunney. ; "

Probing Gene Expression in Live Cells, One Protein Molecule at a Time," Science, 311, 1600-1603 (2006).

7. Cai, L.; Friedman, N.; Xie, X. "

Stochastic protein expression in individual cells at the single molecule level," Nature, 440, 358-362 (2006).

8. Freudiger, C. W.; Min, W.; Saar, B. G.; Lu, S.; Holtom, G. R.; He, C., Tsai, J. C.; Kang, J.; Xie, X. Sunney "Label-Free Biomedical Imaging with High Sensitivity by Stimulated Raman Scattering Microscopy" Science, 322, 1857-1861 (2008).

9. Ji, M.; Lewis, S.; Camelo-Piragua, S.; Ramkissoon, S. H.; Snuderl, M.; Venneti, S.; Fisher-Hubbard, A.; Garrard, M.; Fu, D.; Wang, A. C.; Heth, J. A.; Maher, C. O.; Sanai, N.; Johnson, T. D.; Freudiger, C. W; Sagher, O.; Xie, X and Orringer, D. A."

Detection of human brain tumor infiltration with quantitative stimulated Raman scattering microscopy," Sci Transl Med 7(309), 309ra163, DOI:10.1126/scitranslmed.aab0195 (2015).

10. Sims, P. A.; Greenleaf, W. J.; Duan, H.; Xie, X. Sunney. "

Fluorogenic DNA Sequencing in PDMS Microreactors," Nat Methods 8, 575-580 (2011).

11. Zong, C.; Lu, S.; Chapman, Alec R.; Xie, X. "

Genome-Wide Detection of Single-Nucleotide and Copy-Number Variations of a Single Human Cell," Science 338, 1622-1626 (2012)

12. Yan, L.; Huang, L.; Xu, L.; Huang, J.; Ma, F.; Zhu, X.; Tang, Y.; Liu, M.; Lian, Y.; Liu, P.; Li, R.; Lu, S.; Tang, F.; Qiao, J.; Xie, X. Sunney."

Live births after simultaneous avoidance of monogenic diseases and chromosome abnormality by next-generation sequencing with linkage analyses," Proc Natl Acad Sci USA, 112, 15964-15969, (2015).

內(nèi)容來源:北京大學新聞中心,《精神的魅力2018》,北京大學出版社2018年5月第1版(內(nèi)容略有修改)

圖片來源:曹毅、黎瀟逸、靳戈、郭超、陳礦、HARVARD MAGAZINE、部分圖片來自原作者