世界上第一個(gè)“MALBAC寶寶”的誕生源于這里;雙螺旋DNA上傳導(dǎo)的別構(gòu)效應(yīng)在這里被證實(shí)和闡明;這里刷新了DNA高通量測(cè)序的精確度;關(guān)于生命的很多秘密, 從人的早期胚胎發(fā)育到對(duì)抗癌癥的途徑,在這里被發(fā)現(xiàn)、被解密,這里也是吸引哈佛講席教授謝曉亮全職回歸北大的地方——這里是BIOPIC,它正為中國(guó)、也為世界創(chuàng)造生物醫(yī)學(xué)研究的奇跡。

今天,讓我們走近BIOPIC,了解它的“生命密碼”吧!

引子:BIOPIC是什么?

20世紀(jì)生命科學(xué)的突飛猛進(jìn)可以概括為在分子層面上解釋生命——包括承載生命遺傳密碼的基因。人們把DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)的發(fā)現(xiàn)與相對(duì)論、量子力學(xué)并譽(yù)為20世紀(jì)三大科學(xué)發(fā)現(xiàn)。“人類基因組計(jì)劃”也被列為20世紀(jì)三大科學(xué)計(jì)劃之一,并列于曼哈頓和阿波羅計(jì)劃。

2009年,國(guó)際著名物理化學(xué)家謝曉亮教授與稍早海歸的北大生科院的蘇曉東教授、工學(xué)院的黃巖誼教授共同在母校北京大學(xué)發(fā)起創(chuàng)建BIOPIC(北京大學(xué)生物動(dòng)態(tài)光學(xué)成像中心)。2010年12月,中心正式成立,謝曉亮任主任。從那時(shí)起,謝曉亮頻繁往返于北大與哈佛之間,將世界最前沿的科技理念帶回祖國(guó)。

2010年BIOPIC成立儀式

2018年7月,謝曉亮擔(dān)任北京大學(xué)李兆基講席教授。中心最近更名為“北京大學(xué)生物醫(yī)學(xué)前沿創(chuàng)新中心”(Biomedical Pioneering Innovation Center),英文縮寫(xiě)仍稱BIOPIC。

BIOPIC是一個(gè)以技術(shù)驅(qū)動(dòng)為核心的多學(xué)科交叉的生命科學(xué)研究中心,集合北大數(shù)理化生等基礎(chǔ)學(xué)科、計(jì)算機(jī)及工程科學(xué)等各學(xué)科的科研力量,匯集醫(yī)學(xué)部的臨床資源優(yōu)勢(shì),通過(guò)生物醫(yī)學(xué)的基礎(chǔ)研究和臨床應(yīng)用,推動(dòng)前沿科技創(chuàng)新、服務(wù)國(guó)計(jì)民生、造福人類社會(huì)。

上世紀(jì)90年代,謝曉亮實(shí)驗(yàn)室和幾個(gè)美、日、歐的實(shí)驗(yàn)室開(kāi)創(chuàng)了單分子水平生命過(guò)程的研究。國(guó)際上涌現(xiàn)出單分子成像、超高分辨成像、無(wú)標(biāo)記非線性拉曼等新型成像工具。 21世紀(jì)初“人類基因組計(jì)劃”完成后,新一代測(cè)序儀的技術(shù)革命使基因組研究在全球范圍內(nèi)快速擴(kuò)展。國(guó)際千人基因組計(jì)劃、癌癥基因組計(jì)劃等重大項(xiàng)目突破國(guó)界,吸引了美、英、德、中等國(guó)的尖端科學(xué)家共同參與。 生命科學(xué)界迎來(lái)了單細(xì)胞基因組學(xué)和CRISPR基因編輯的技術(shù)革新浪潮。

一個(gè)國(guó)家對(duì)人類基因組學(xué)革命的重視和投入反映了它的科技實(shí)力。中國(guó)最初參加“人類基因組計(jì)劃”時(shí),對(duì)完成該計(jì)劃的貢獻(xiàn)只有1%;2014年5月,習(xí)近平總書(shū)記到北大考察了BIOPIC基因組學(xué)研究情況;2016年,美國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療計(jì)劃開(kāi)始不久,中國(guó)就迅速啟動(dòng)了自己的“精準(zhǔn)醫(yī)療”計(jì)劃,研究實(shí)力的飛躍令世人刮目相看。

BIOPIC正在這生物科技的浪潮之中誕生、成長(zhǎng)、領(lǐng)跑:謝曉亮是世界公認(rèn)的單分子生物學(xué)、無(wú)標(biāo)記光學(xué)成像、單細(xì)胞基因組學(xué)的開(kāi)拓者和領(lǐng)軍人物;湯富酬發(fā)展了世界上首個(gè)單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組高通量測(cè)序技術(shù),開(kāi)啟了單細(xì)胞組學(xué)興旺期;黃巖誼發(fā)明了糾錯(cuò)編碼測(cè)序法,刷新了DNA高通量測(cè)序的精確度;張澤民是國(guó)際著名癌癥專家,曾在世界上首次報(bào)道實(shí)體癌的全基因組測(cè)序;魏文勝是業(yè)內(nèi)知名的基因編輯專家;趙新生在國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展了單分子熒光探測(cè)……

2018年5月,BIOPIC全體PI在中心所在逸夫樓前合影

從單細(xì)胞高通量基因測(cè)序和單分子單細(xì)胞動(dòng)態(tài)成像,到基因表達(dá)調(diào)控研究與新興的基因編輯,再到原創(chuàng)儀器的開(kāi)發(fā)以及臨床醫(yī)學(xué)的應(yīng)用,BIOPIC在許多國(guó)際科技前沿作出了引人注目的貢獻(xiàn),為中國(guó)和世界培養(yǎng)了急需的專業(yè)人才。

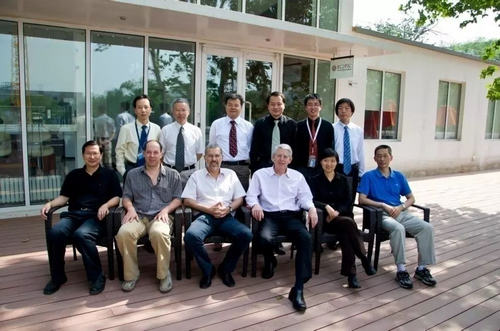

諾貝爾生理或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)獲得者、MIT的Philip Sharp教授訪問(wèn)這里后稱贊了BIOPIC的研究環(huán)境和研究成果,他甚至建議:“每一位到訪北大的MIT生物學(xué)家都應(yīng)該去BIOPIC看一看!”

2011年5月31日,MIT諾貝爾獎(jiǎng)獲得者Philip Sharp教授訪問(wèn)BIOPIC

一、探索科學(xué)奧秘——著重在基礎(chǔ)研究上突破!

深入的基礎(chǔ)研究是生物技術(shù)和臨床應(yīng)用得以發(fā)展的源泉,而基礎(chǔ)研究的突破往往很難,需要辛勤的探索、不斷的積累,也常常需要機(jī)會(huì),或者產(chǎn)生“機(jī)會(huì)”的過(guò)程。

BIOPIC的研究員(PI)們團(tuán)結(jié)合作、潛心生物醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究。2013年,美國(guó)《科學(xué)》雜志發(fā)表了由BIOPIC五位PI共同署名的文章——“Probing Allostery through DNA”【1】。這一工作堪稱BIOPIC協(xié)同創(chuàng)新的代表之作。

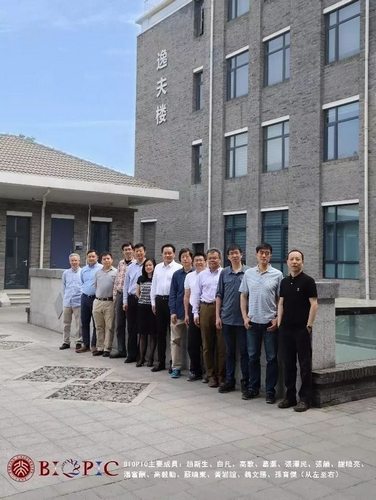

別構(gòu)效應(yīng)(allosteric effect)廣泛存在于蛋白質(zhì)這種非剛體的生物“軟物質(zhì)”中。比如說(shuō)酶,它是實(shí)現(xiàn)生物催化的蛋白質(zhì),當(dāng)一個(gè)分子結(jié)合到其遠(yuǎn)離酶活性中心的位點(diǎn)后,該活性中心的功能,例如酶活性,可以通過(guò)蛋白質(zhì)的長(zhǎng)程構(gòu)象變化而改變。雙螺旋DNA是否有類似蛋白質(zhì)的別構(gòu)效應(yīng)?當(dāng)一個(gè)蛋白分子在DNA某一位點(diǎn)結(jié)合后,DNA本身的構(gòu)象變化是否可以影響附近DNA上基因的表達(dá)和調(diào)控?

謝曉亮哈佛課題組的初步試驗(yàn)結(jié)果揭示了DNA具有別構(gòu)效應(yīng)的可能性。為了系統(tǒng)深入地回答這一問(wèn)題,BIOPIC的謝曉亮、蘇曉東、孫育杰、高毅勤、葛顥課題組精誠(chéng)合作,發(fā)展并完善了高精度蛋白質(zhì)與DNA相互作用的單分子熒光實(shí)驗(yàn),結(jié)合結(jié)構(gòu)生物學(xué)、分子生物學(xué),分子動(dòng)力學(xué)模擬以及數(shù)學(xué)模型等手段,最終嚴(yán)謹(jǐn)證明并精確描述了DNA雙螺旋中普遍存在的別構(gòu)效應(yīng)。

當(dāng)?shù)鞍追肿覣結(jié)合到DNA某特定位點(diǎn)上,蛋白分子B與DNA結(jié)合的穩(wěn)定性隨AB之間距離(L)變化,呈現(xiàn)出周期性振蕩,周期是10 bp(堿基),正好是DNA雙螺旋的一個(gè)周期,這種別構(gòu)效應(yīng)的大小會(huì)隨著L增加而衰減,半衰期大約為16 bp。該別構(gòu)效應(yīng)源于DNA的構(gòu)像變化:蛋白分子A的結(jié)合使附近DNA大溝間距R增加,而DNA的雙螺旋結(jié)構(gòu)使得R在L=10 bp的位點(diǎn)增加,而在L=15 bp的位點(diǎn)減小,分別造成蛋白分子B結(jié)合穩(wěn)定性的增加和減弱。

孫育杰、蘇曉東和謝曉亮組的實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)證明了任何兩個(gè)間距小于40堿基的DNA結(jié)合蛋白都會(huì)產(chǎn)生這樣的DNA別構(gòu)效應(yīng),同時(shí)也證明了這一效應(yīng)對(duì)基因轉(zhuǎn)錄有很大影響。而高毅勤和葛顥組的理論團(tuán)隊(duì)通過(guò)分子模擬和理論模型闡述了DNA別構(gòu)效應(yīng)的物理本質(zhì)和機(jī)制。實(shí)驗(yàn)科學(xué)和理論研究的結(jié)合至關(guān)重要——這是BIOPIC科學(xué)家們的共識(shí)。

已故美國(guó)科學(xué)院院士、耶魯大學(xué)Donald Crothers教授在同期Science中述評(píng):“這種通過(guò)雙螺旋DNA導(dǎo)致的別構(gòu)效應(yīng)對(duì)于基因調(diào)控具有深遠(yuǎn)意義。這個(gè)新發(fā)現(xiàn)揭示了DNA一個(gè)新的基本性質(zhì),不但在物理上非常有趣,而且有重要的生理意義,在基礎(chǔ)生物研究學(xué)領(lǐng)域更具有重要的價(jià)值。”【2】BIOPIC的這一成果也在國(guó)際上最著名的同行評(píng)議系統(tǒng)Faculty of 1000(F1000Prime)作為“新發(fā)現(xiàn)”被多位著名科學(xué)家所推薦。

BIOPIC的基礎(chǔ)研究不僅在單分子水平上,也在單細(xì)胞水平上。

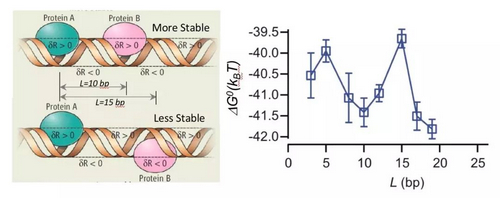

每個(gè)成年人體內(nèi)大約有40萬(wàn)億個(gè)細(xì)胞,而如此巨大數(shù)量的細(xì)胞在發(fā)育時(shí)都來(lái)自一個(gè)直徑只有0.1毫米的單細(xì)胞——受精卵。從一個(gè)還是單細(xì)胞的受精卵發(fā)育到含有多能性干細(xì)胞的囊胚,這一過(guò)程是人類胚胎發(fā)育過(guò)程中最早也是最重要的一個(gè)階段。在這一階段 ,表觀遺傳記憶的動(dòng)態(tài)變化決定著后續(xù)發(fā)育過(guò)程能否順利實(shí)現(xiàn),而DNA甲基化是表觀遺傳記憶最重要的修飾形式之一。

2017年12月,BIOPIC湯富酬課題組與北醫(yī)三院的喬杰課題組在《自然遺傳》在線發(fā)表論文,首次發(fā)現(xiàn)來(lái)自精子的父源基因組的DNA去甲基化速度要遠(yuǎn)快于來(lái)自卵細(xì)胞的母源基因組,以至于在著床前胚胎發(fā)育的早期,父源基因組的甲基化就已經(jīng)遠(yuǎn)低于母源基因組的甲基化【3】。

在著床前胚胎發(fā)育到二細(xì)胞階段后,父源基因組的甲基化已經(jīng)比母源基因組的甲基化低10%左右

這一發(fā)現(xiàn)具有重要的研究?jī)r(jià)值:說(shuō)明胚胎啟動(dòng)發(fā)育后母源基因組的甲基化記憶要多于父源基因組的甲基化記憶,因而在男性和女性個(gè)體配子形成過(guò)程中營(yíng)養(yǎng)不良、傳染病感染等不良環(huán)境因素更有可能通過(guò)改變母源基因組的正常DNA甲基化模式而對(duì)早期胚胎發(fā)育造成更大的影響,導(dǎo)致嚴(yán)重的發(fā)育異常。

可以看到,BIOPIC這些原創(chuàng)性發(fā)現(xiàn)都需要先進(jìn)的技術(shù)手段作為支撐。DNA別構(gòu)效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)依賴于精準(zhǔn)的單分子實(shí)驗(yàn)——這一普遍現(xiàn)象竟然被之前所有的多分子宏觀實(shí)驗(yàn)所掩蓋。而父、母源不同甲基化模式的發(fā)現(xiàn)則利用了單細(xì)胞基因組學(xué)和單細(xì)胞甲基化的測(cè)量——珍貴的受精卵特別需要單細(xì)胞技術(shù)。

二、技術(shù)驅(qū)動(dòng)——在研究手段上進(jìn)行原始創(chuàng)新!

“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”的核心理念使BIOPIC在眾多的生物研究中心中獨(dú)樹(shù)一幟。“BIOPIC要利用我們的技術(shù)優(yōu)勢(shì),即發(fā)展和利用原創(chuàng)性的新方法和新手段來(lái)引領(lǐng)生物醫(yī)學(xué)的新發(fā)現(xiàn)和新突破。”謝曉亮的理念十分明確。

BIOPIC的測(cè)序平臺(tái)

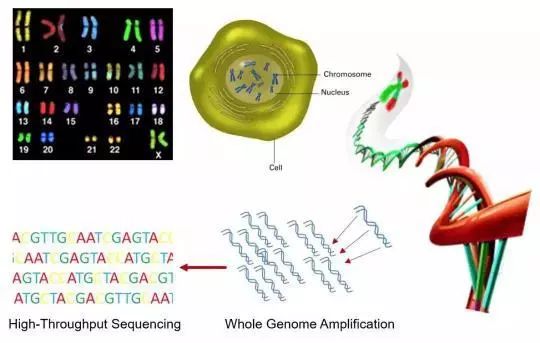

DNA測(cè)序,也就是讀出DNA的堿基序列,是過(guò)去幾年生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域中發(fā)展最快的技術(shù),它從根本上改變了很多生物研究的思路和操作方式。然而,作為測(cè)序數(shù)據(jù)獲得流程中最重要的儀器,測(cè)序儀的發(fā)展一直由美國(guó)一兩個(gè)公司主導(dǎo),中國(guó)科研團(tuán)隊(duì)的原創(chuàng)貢獻(xiàn)幾乎沒(méi)有。一群喜歡并擅長(zhǎng)技術(shù)創(chuàng)新的人聚集于BIOPIC,決心從源頭上帶來(lái)更多的科學(xué)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用。

BIOPIC從成立之初,就立志發(fā)展全新的測(cè)序方法,這是一個(gè)不同于其它生命科學(xué)發(fā)現(xiàn)的研究模式——需要在工程科學(xué)的角度出發(fā),解決大量基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)題,并最終返回到工程實(shí)踐當(dāng)中。從發(fā)表論文的角度看,這是一個(gè)非常不合算的途徑,但是BIOPIC的科研人員認(rèn)為,科學(xué)的一個(gè)重要目的就是為社會(huì)提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)——這和科學(xué)發(fā)現(xiàn)同樣重要。

黃巖誼課題組參與ECC測(cè)序法研發(fā)的成員

BIOPIC黃巖誼團(tuán)隊(duì)通過(guò)技術(shù)革新發(fā)明了一個(gè)原創(chuàng)的新型測(cè)序技術(shù)——ECC測(cè)序法【4】,該技術(shù)通過(guò)獨(dú)特的邊合成邊測(cè)序策略,利用多輪測(cè)序過(guò)程中產(chǎn)生的簡(jiǎn)并序列間的信息冗余,大幅度增加了測(cè)序精度。整個(gè)團(tuán)隊(duì)從概念到實(shí)驗(yàn)室原型裝置,經(jīng)歷了整整七年!可謂十年磨一劍。美國(guó)哈佛醫(yī)學(xué)院系統(tǒng)生物學(xué)教授尹鵬評(píng)價(jià)這一技術(shù)“將以前所未有的精度解碼基因組信息,為研究和診斷不同疾病的基因變異帶來(lái)全新的認(rèn)識(shí)”【5】。

在ECC測(cè)序中,通過(guò)對(duì)待測(cè)DNA序列進(jìn)行三輪獨(dú)立測(cè)序產(chǎn)生三條互相正交的簡(jiǎn)并序列編碼。每個(gè)堿基在簡(jiǎn)并序列空間可以看作是一個(gè)“投影”,而通過(guò)對(duì)三個(gè)投影的重構(gòu),不僅可以求得堿基確切信息,同時(shí)可以發(fā)現(xiàn)測(cè)序中的錯(cuò)誤并加以糾正。

如果說(shuō)高效準(zhǔn)確的測(cè)序方法的建立賦予了人類對(duì)遺傳信息進(jìn)行快速“讀取”的能力;近年來(lái)迅速發(fā)展的基因編輯技術(shù),則使研究者獲得了對(duì)生命密碼直接進(jìn)行人為“改寫(xiě)”的“超能力”。基因編輯技術(shù)無(wú)疑是世界范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的新一代核心生物技術(shù)。

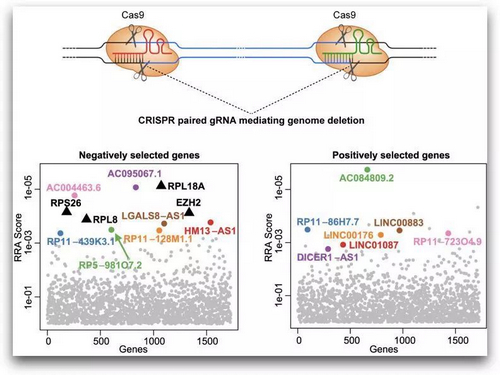

BIOPIC魏文勝團(tuán)隊(duì)在TALE/TALEN基因編輯技術(shù)領(lǐng)域,首次完成了這種特殊蛋白重復(fù)單元識(shí)別DNA堿基以及甲基化堿基的全解碼,拓展了基因組編輯的應(yīng)用范圍【6】。此外,有別于對(duì)單一基因進(jìn)行編輯的常規(guī)做法,他們又利用CRISPR系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模基因敲除,并將其應(yīng)用于基因組水平的高通量功能性篩選。這一成果在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中完成,共同開(kāi)創(chuàng)了在高等生物細(xì)胞中進(jìn)行基因的遺傳性功能篩選的全新方向【7】。

魏文勝課題組還首次成功建立長(zhǎng)非編碼RNA的高通量功能性篩選新方法【8】,又在近期完成了全新的技術(shù)平臺(tái)研發(fā),將非編碼基因的功能性篩選擴(kuò)大到全基因組水平。目前課題組已經(jīng)將高通量篩選技術(shù)延展應(yīng)用到抗癌機(jī)制發(fā)現(xiàn)等眾多領(lǐng)域,以期加速基因功能的研究及新藥物靶點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)。

使用新型CRISPR/Cas9高通量遺傳篩選技術(shù)研究長(zhǎng)非編碼RNA的基因功能-首次實(shí)現(xiàn)對(duì)染色體上“暗物質(zhì)”的功能性篩選。左右兩圖分別顯示篩選獲得的對(duì)癌細(xì)胞生長(zhǎng)至關(guān)重要或者有抑制作用的長(zhǎng)非編碼RNA【8】。

BIOPIC的建設(shè)需要人力物力的大量投入,自BIOPIC成立以來(lái),八年間北大投入一億元資助BIOPIC的建設(shè)。最近,中心又得到邵逸夫基金會(huì)一億元的資助。這些資助為BIOPIC的世界級(jí)的研究提供了強(qiáng)有力的支撐——配備世界一流的研究?jī)x器,特別是最先進(jìn)的高通量基因組測(cè)序儀和光學(xué)顯微鏡及配套設(shè)備。

在生物技術(shù)創(chuàng)新的角逐中,BIOPIC不斷將不可行變?yōu)榭尚校非蠹夹g(shù)的完美,并始終瞄準(zhǔn)創(chuàng)建最初所設(shè)定的目標(biāo)——

三、服務(wù)國(guó)計(jì)民生、造福人類社會(huì)——解決關(guān)乎人類生和死的問(wèn)題

2014年MALBAC寶寶誕生,無(wú)疑是BIOPIC乃至中國(guó)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)史上的一個(gè)里程碑。

謝曉亮哈佛實(shí)驗(yàn)室2012年發(fā)明的MALBAC技術(shù)能夠均勻地放大單個(gè)人體細(xì)胞的全基因組——大大提高單細(xì)胞基因組測(cè)序的覆蓋度和準(zhǔn)確度【9】。這項(xiàng)技術(shù)在BIOPIC開(kāi)始實(shí)踐用于解決人類“生”的缺陷。

單細(xì)胞DNA擴(kuò)增過(guò)程示意圖,MALBAC技術(shù)可以均勻放大人的46根染色體的DNA以便測(cè)序

2014年9月19日,第一個(gè)“MALBAC”寶寶在北醫(yī)三院誕生。寶寶的父親患有一種名為多發(fā)性外生骨疣的常染色體顯性遺傳病,致病原因是單個(gè)基因的異常,這是一個(gè)單分子的隨機(jī)事件,自然情況下患者的致病基因有50%的幾率傳給下一代,而MALBAC技術(shù)可以保障病患家庭誕生出健康的寶寶。

2014年,謝曉亮(左一),喬杰(左二),湯富酬(右一)在北醫(yī)三院看望第一個(gè)MALBAC嬰兒

這是如何做到的呢?——謝曉亮、湯富酬與北醫(yī)三院?jiǎn)探芙淌诤献鳎肕ALBAC技術(shù)擴(kuò)增受精卵的基因組,可以篩選無(wú)致病基因的受精卵,進(jìn)而移植孕育出健康的寶寶【10】。這樣,患有遺傳疾病的父母想要生育健康孩子將不再是聽(tīng)天由命,而是以精準(zhǔn)戰(zhàn)勝隨機(jī),通過(guò)這項(xiàng)技術(shù)避免來(lái)自父母的單基因遺傳病!目前在中國(guó)已有幾百例“MALBAC嬰兒”健康出生。

MALBAC寶寶的誕生入選了2014年度“中國(guó)科學(xué)十大進(jìn)展”,圖為部分參與人員領(lǐng)獎(jiǎng)

憑借MALBAC技術(shù)及其它在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的卓越貢獻(xiàn),謝曉亮成為首位獲得阿爾伯尼生物醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)的華人學(xué)者。著名生物學(xué)家饒毅評(píng)價(jià)說(shuō):“中國(guó)在現(xiàn)代藥學(xué)里面有過(guò)很少的幾個(gè)藥物作用的發(fā)現(xiàn),幾乎沒(méi)有發(fā)明過(guò)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù),唯一在中國(guó)發(fā)明和應(yīng)用的現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)就是謝曉亮、湯富酬和北醫(yī)三院的合作,所以這是一個(gè)非常重要的進(jìn)展。”【11】

2015年謝曉亮和Karl Deisseroth(左一)獲頒阿爾伯尼獎(jiǎng),以表彰其在生物醫(yī)學(xué)研究方面的貢獻(xiàn)

與攻克出生缺陷相對(duì)應(yīng),BIOPIC的科學(xué)家也致力于研究人類致死性疾病。癌癥日益成為威脅人類健康的罪魁禍?zhǔn)祝瑩?jù)《2017中國(guó)腫瘤登記年報(bào)》,全國(guó)每天約1萬(wàn)人被確診患癌癥,即約每分鐘七人確診罹患癌癥。

BIOPIC張澤民團(tuán)隊(duì)成功繪制出了肝癌和肺癌的T細(xì)胞免疫圖譜,為腫瘤的免疫治療帶來(lái)了全新思路【12,13】。他們首次用大規(guī)模單細(xì)胞技術(shù)揭示了腫瘤微環(huán)境中浸潤(rùn)免疫細(xì)胞的特征,第一次全面揭示了癌組織和血液中免疫細(xì)胞的組成和功能的區(qū)別,并建立單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組和T細(xì)胞受體(TCR)綜合分析的方法,揭示了T細(xì)胞的動(dòng)態(tài)變化、紊亂特征、及其對(duì)患者臨床特征的影響,并發(fā)現(xiàn)了一系列免疫療法的新靶點(diǎn)。

肝、DNA,和T細(xì)胞(不同顏色代表不同類型的T細(xì)胞),細(xì)胞表面的Y字形分子代表TCR,T細(xì)胞受體

張澤民說(shuō):“我們希望能用最詳盡的方式描述腫瘤內(nèi)部各類細(xì)胞的成分、功能和動(dòng)態(tài)關(guān)系,最終為癌癥患者要提供新的分型和治療方案。”

世界著名腫瘤免疫專家、荷蘭癌癥研究所的Ton Schumacher教授認(rèn)為張澤民團(tuán)隊(duì)的工作“提供了不同T細(xì)胞狀態(tài)的轉(zhuǎn)錄和表型譜的詳細(xì)信息,以及它們攜帶的TCR,會(huì)極大增強(qiáng)我們對(duì)腫瘤內(nèi)部T細(xì)胞功能失調(diào)的狀態(tài)以及它們來(lái)龍去脈的深度理解”【14】。這套研究思路、工具和平臺(tái)還將應(yīng)用于更多的癌癥類型,在更高精度上重塑癌癥圖譜,從而對(duì)癌癥生物學(xué)和癌癥臨床工作帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。

在繪制癌癥圖譜治療同時(shí),BIOPIC的PI們還致力研究癌癥中基因組變異的檢測(cè)。2013年,白凡實(shí)驗(yàn)室與謝曉亮實(shí)驗(yàn)室合作,利用MALBAC技術(shù)首次成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)來(lái)自癌癥病人外周血單個(gè)循環(huán)腫瘤細(xì)胞的全基因組進(jìn)行擴(kuò)增和測(cè)序。在單個(gè)細(xì)胞全基因組水平準(zhǔn)確探測(cè)到全基因組基因拷貝數(shù)變異(CNVs)和單核苷酸變異(SNVs)【15】。此項(xiàng)研究對(duì)于揭示癌癥發(fā)生和轉(zhuǎn)移的分子機(jī)制具有重要意義。

循環(huán)腫瘤細(xì)胞從原發(fā)腫瘤脫落,經(jīng)過(guò)人體循環(huán)系統(tǒng),造成在遠(yuǎn)端器官的腫瘤轉(zhuǎn)移

服務(wù)國(guó)計(jì)民生、造福人類社會(huì)是BIOPIC的目標(biāo)。在那些關(guān)乎人類生與死的研究中,BIOPIC不畏挑戰(zhàn),從不缺席。而它每一次的“在場(chǎng)”還得益于其多學(xué)科的交叉實(shí)力、先進(jìn)的管理機(jī)制和高標(biāo)準(zhǔn)的研究環(huán)境——

四、多學(xué)科的交叉集成+獨(dú)立PI的有機(jī)合作+高標(biāo)準(zhǔn)的研究環(huán)境

充分利用北京大學(xué)多學(xué)科的雄厚實(shí)力,進(jìn)行學(xué)科的交叉集成,實(shí)行獨(dú)立PI間的有機(jī)合作,堅(jiān)持世界前沿的高標(biāo)準(zhǔn),這些都是BIOPIC角逐世界科學(xué)前沿的成功密碼。

“科學(xué)研究的好機(jī)會(huì)往往出現(xiàn)在學(xué)科交叉之處。”從謝曉亮的個(gè)人背景來(lái)看,他稱得上是交叉學(xué)科的傳奇,由他開(kāi)創(chuàng)的單分子酶學(xué)及無(wú)標(biāo)記非線性拉曼成像技術(shù)體現(xiàn)了很強(qiáng)的交叉學(xué)科特質(zhì)。今天他的研究更是橫跨物理、化學(xué)、生物、工程、醫(yī)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。

早期進(jìn)入BIOPIC的另幾位研究員同樣具有交叉學(xué)科的背景:黃巖誼出身北大化學(xué)系、目前是工學(xué)院的教授;蘇曉東出身北大物理系、目前的研究方向已經(jīng)是分子生物學(xué)……中心目前的成員廣涵物理、化學(xué)、工程科學(xué)、生物、數(shù)學(xué)等多個(gè)學(xué)科方向。“通過(guò)多學(xué)科的交互而取得進(jìn)展時(shí),獲得的那種樂(lè)趣是非常特別的,會(huì)吸引更多相關(guān)學(xué)科的人才再加入。”黃巖誼說(shuō)。

BIOPIC初創(chuàng)時(shí)期的臨時(shí)實(shí)驗(yàn)樓

張澤民將尖端生物信息學(xué)方法應(yīng)用到癌癥基因組學(xué)大數(shù)據(jù)中,開(kāi)發(fā)了原創(chuàng)性的生物信息學(xué)工具,對(duì)單細(xì)胞基因組數(shù)據(jù)和大規(guī)模癌癥基因組學(xué)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、整合和可視化。

2011年諾貝爾獲得者Bruce Beutler與BIOPIC的PI們交談

BIOPIC實(shí)行獨(dú)立PI制,PI實(shí)驗(yàn)室是基本研究和人才培養(yǎng)單元——給有能力的年輕科學(xué)家高度的科研自由度。然而,BIOPIC的獨(dú)立PI制并不是完全的“各自為政”,在各自高產(chǎn)出的情況下,PI們亦有“Synergy”(互動(dòng)性)。

“你不可能在真空里做研究,”謝曉亮說(shuō),“對(duì)于科學(xué)問(wèn)題的共同探索,各個(gè)實(shí)驗(yàn)室之間的精誠(chéng)合作是BIOPIC最可貴的特質(zhì)之一。”“學(xué)科交叉說(shuō)到底還是人與人的交叉,”談到中心的科研軟環(huán)境時(shí),黃巖誼感嘆:“北大學(xué)術(shù)自由、兼容并包的傳統(tǒng)使研究者之間可以在寬松自由的環(huán)境中尋求交流,這個(gè)太重要了。”

張澤民談到加入BIOPIC的原因時(shí)曾提到,中心提供的是“一種新的吸引力”:一個(gè)前沿的科研環(huán)境,一個(gè)真正尊重高標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)的氛圍,成員之間技術(shù)和科學(xué)方法互相交流激勵(lì),時(shí)刻為新的想法提供專業(yè)的坐標(biāo)系。

談到高標(biāo)準(zhǔn),以發(fā)表論文的篇數(shù)和文章的影響因子高低來(lái)衡量研究在BIOPIC從未奏效——實(shí)際的研究?jī)r(jià)值是BIOPIC評(píng)價(jià)研究好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)。“你可以被允許犯錯(cuò),挑戰(zhàn)高風(fēng)險(xiǎn)的課題”,中心從海外回歸的第一位PI湯富酬說(shuō),“中心給了我長(zhǎng)時(shí)間的支持,忍耐我實(shí)驗(yàn)室因高風(fēng)險(xiǎn)新技術(shù)研發(fā)課題失敗而沒(méi)有文章產(chǎn)出的情況。”

“內(nèi)部討論、同行評(píng)價(jià)、學(xué)術(shù)年會(huì)、國(guó)際評(píng)估”相結(jié)合的新型評(píng)價(jià)機(jī)制給予了高標(biāo)準(zhǔn)研究極大的尊重。BIOPIC采用了西方評(píng)估系統(tǒng),成立科學(xué)咨詢委員會(huì)(SAB)。年度學(xué)術(shù)會(huì)議中各種觀點(diǎn)坦誠(chéng)相見(jiàn)、針?shù)h相對(duì),高標(biāo)準(zhǔn)的研究環(huán)境使PI們始終在世界最前沿角逐。

2011年,BIOPIC第一屆SAB會(huì)議合影

在BIOPIC,PI們善于合作,但合作不是要求——沒(méi)有人為了合作而合作,合作是為了交叉——PI們?yōu)榱搜芯康某晒Σ坏貌缓献鳌?/p>

BIOPIC常務(wù)副主任蘇曉東說(shuō):“做科研需要洞察力,就是要比別人看得遠(yuǎn),也不是憑空而看,而是要看到學(xué)科的發(fā)展和現(xiàn)狀。從這個(gè)意義上說(shuō),BIOPIC已經(jīng)不是與時(shí)俱進(jìn),而是引領(lǐng)。”

2013年,BIOPIC第二屆SAB會(huì)議合影

五、這里正產(chǎn)生面向世界、面向未來(lái)的科學(xué)家

BIOPIC的研究和培養(yǎng)是面向世界和未來(lái)的。

開(kāi)放的氛圍、前沿的課題、高水平的指導(dǎo)使有才華的年輕科學(xué)家越來(lái)越多地聚集到BIOPIC這個(gè)平臺(tái)之上,這里為學(xué)生的培養(yǎng)提供了令人羨慕的機(jī)會(huì)和多種多樣的選擇。BIOPIC已然成為青年科學(xué)家從事科研事業(yè)的明智之選。

2010年BIOPIC舉辦的國(guó)際非線性拉曼成像培訓(xùn)班合影

與此同時(shí),越來(lái)越多的有為青年從BIOPIC走向世界。由BIOPIC培養(yǎng)的研究人員包括博士后,研究生和本科生。他們不少人離開(kāi)后出國(guó)深造,很多人投身生物技術(shù)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。許多BIOPIC的PI懷著科研服務(wù)社會(huì)的理想,發(fā)起或籌建生物技術(shù)企業(yè),他們的學(xué)生在畢業(yè)之后可以直接投身到生物技術(shù)的科研轉(zhuǎn)化之中。他們也有很多人已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外一流的科研院所和大學(xué)任教。

朱平博士的研究課題是人早期胚胎發(fā)育過(guò)程中的DNA甲基化重編程,在中心期間,他還了解過(guò)莊小威教授開(kāi)發(fā)的高分辨率成像技術(shù)的原理及比較優(yōu)勢(shì),與做結(jié)構(gòu)的蘇曉東老師探討過(guò)TALEN的分子基礎(chǔ)……博士期間,朱平在Nature、Nature Genetics等雜志上發(fā)表了數(shù)篇文章。去年從BIOPIC畢業(yè)的他成為天津血液研究所的一名獨(dú)立研究員,致力于造血譜系分化和血液病的研究。“專注科研,敢于創(chuàng)新”,他用導(dǎo)師湯富酬的話總結(jié)BIOPIC給予自己的精神影響。

朱平與導(dǎo)師湯富酬在實(shí)驗(yàn)室討論

邢棟是BOIPIC培養(yǎng)的最早一批博士研究生之一。他在謝曉亮、蘇曉東和孫育杰的共同指導(dǎo)下大膽思考和創(chuàng)新,協(xié)同合作,深入系統(tǒng)地揭示了DNA的別構(gòu)效應(yīng)。博士畢業(yè)后,邢棟前往哈佛大學(xué)進(jìn)行博士后訓(xùn)練,繼續(xù)秉承學(xué)科交叉創(chuàng)新的精神,開(kāi)發(fā)出新一代高性能的單細(xì)胞基因組測(cè)序技術(shù)。

“BIOPIC注重對(duì)學(xué)生基礎(chǔ)科研能力的培養(yǎng),卻從不對(duì)科學(xué)問(wèn)題的探索加以限制。讓我印象最深的是這里所特有的自由交流合作的氛圍和多學(xué)科交叉碰撞產(chǎn)生的驚人成果。BIOPIC使我真正確立了自己從事科研工作的信心和志向。”邢棟說(shuō)。

由BIOPIC培養(yǎng)又即將回到BIOPIC作PI的邢棟

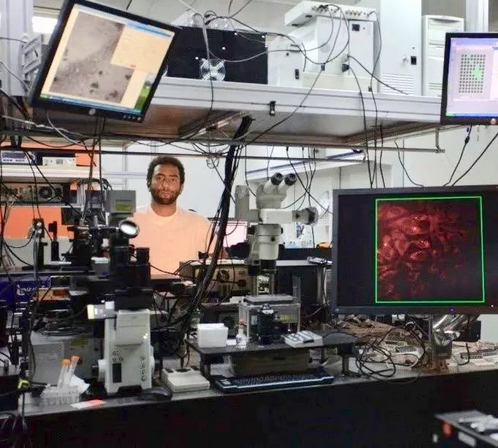

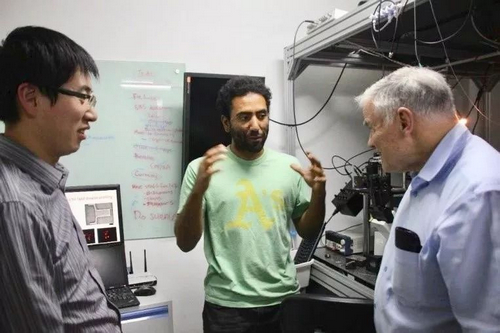

Aaron Streets博士來(lái)自美國(guó),他從斯坦福大學(xué)畢業(yè)之后在BIOPIC從事了三年的博士后研究,由于其在BIOPIC出色的研究工作,獲得了美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校的教職,現(xiàn)擔(dān)任該校生物工程系助理教授。在BIOPIC黃巖誼課題組博士后研究期間,他搭建起一套獨(dú)特的單細(xì)胞實(shí)驗(yàn)裝置,這一工作集成了微流控技術(shù)、成像技術(shù)和測(cè)序技術(shù),是BIOPIC多學(xué)科交叉的體現(xiàn)。

Aaron Streets博士后研究期間與他搭建的單細(xì)胞實(shí)驗(yàn)裝置

回顧在BIOPIC的經(jīng)歷,Streets博士說(shuō):“美國(guó)人離開(kāi)美國(guó)去別的國(guó)家做博士后并不常見(jiàn),而無(wú)論從職業(yè)生涯還是人生經(jīng)歷來(lái)講,到BIOPIC都是我做出的最好的決定,我也獲得了最好的結(jié)果。科學(xué)是沒(méi)有國(guó)界的,更重要的是,知識(shí)是豐富且開(kāi)放的。我在BIOPIC結(jié)交了自己終生的同事和朋友。作為一名教授,我現(xiàn)在建議學(xué)生考慮出國(guó)讀書(shū)做研究,特別是考慮去中國(guó)北京BIOPIC做研究。”

2013年9月26日,黃巖誼與Aaron Streets在實(shí)驗(yàn)室接待來(lái)訪的Lee Hood教授

BIOPIC正是這樣一個(gè)富有魅力的研究機(jī)構(gòu),是一個(gè)充滿活力的平臺(tái),是一個(gè)鼓舞人心的地方。“BIOPIC正在造就面向世界、面向未來(lái)的科學(xué)家。非常高興BIOPIC能培養(yǎng)像朱平、刑棟、Aaron Streets 這樣的年輕科學(xué)家,同時(shí)希望我們能夠從全世界吸引更多各學(xué)科領(lǐng)域的優(yōu)秀學(xué)者,這里將是他們通過(guò)創(chuàng)新生物技術(shù)實(shí)現(xiàn)造福人類夢(mèng)想的樂(lè)園。”中心主任謝曉亮如是說(shuō)。

2017年底,BIOPIC全體師生員工在年會(huì)時(shí)合影

在BIOPIC這個(gè)神奇的機(jī)構(gòu)里,PI們研究著生命密碼,而B(niǎo)IOPIC本身又創(chuàng)造著原始創(chuàng)新科技的密碼。目前BIOPIC已經(jīng)走在基因組學(xué)研究的前沿,它寄托著中國(guó)生物科技和醫(yī)學(xué)發(fā)展的希望,也寄托著年輕一代科學(xué)家的希望、中國(guó)的希望、世界的希望。期待它進(jìn)一步突破科學(xué)的邊界,引領(lǐng)潮頭,成為世界閃亮的研究機(jī)構(gòu)!

參考文獻(xiàn):

【1】Kim, S.; Brostr?mer, E.; Xing, D.; Jin, J.; Chong, S.; Ge, H.; Wang, S.; Gu, C.; Yang, L.; Gao, Y.; Su, X.; Sun, Y.; Xie, X. “Probing Allostery Through DNA” Science 339: 816-819 (2013).

【2】Crothers, D M. "Fine Tuning Gene Regulation," Science 339, 766-767 (2013) .

【3】Zhu P, Guo H, Ren Y, Hou Y, Dong J, Li R, Lian Y, Fan X, Hu B, Gao Y, Wang X, Wei Y, Liu P, Yan J, Ren X, Yuan P, Yuan Y, Yan Z, Wen L, Yan L, Qiao J, Tang F. “Single-cell DNA methylome sequencing of human preimplantation embryos” Nat Genet. 50,12-19 (2018) .

【4】 Chen, Z.; Zhou, W.; Qiao, S.; Kang, L.; Duan, H.; Xie, X. Sunney; Huang, Y."Highly accurate fluorogenic DNA sequencing with information theory–based error correction," Nat Biotechnol 35: 1170-1178 (2017).

【5】https://mp.weixin.qq.com/s/nQvtfr1JGyJIz_iAbKUOOw

【6】Yang J, Zhang Y, Yuan P, Cai C, Ren Q, Guo S, Zhu C, Qi H and Wei W. “Complete Decoding of DNA Recognition by TAL Effector RVDs”. Cell Res. 24:628-631, (2014).

【7】Zhou Y, Zhu S, Cai C, Yuan P, Li C, Huang Y and Wei W. “High-throughput Screening of a CRISPR/Cas Library for Functional Genomics in Human Cells”. Nature 509: 487-91, (2014).

【8】 Zhu S, Li W, Liu J, Chen C-H, Liao Q, Xu P, Xu H, Xiao T, Cao Z, Peng J, Yuan P, Brown M, Liu X & Wei W. “Genome-scale deletion screening of human long non-coding RNAs using a paired-guide RNA CRISPR library”. Nat Biotechnol 34, 1279-1286, (2016).

【9】Zong, C.; Lu, S.; Chapman, A.; Xie, X."Genome-Wide Detection of Single-Nucleotide and Copy-NumberVariations of a Single Human Cell" Science 338: 1622-1626 (2012).

【10】 Yan, L.; Huang, L.; Xu, L.; Huang, J.; Ma, F.; Zhu, X.; Tang, Y.; Liu, M.; Lian, Y.; Liu, P.; Li, R.; Lu, S.; Tang, F.; Qiao, J.; Xie, X. "Live Births after Simultaneous Avoidance of Monogenic Diseasesand Chromosome Abnormality by Next-generation Sequencing withLinkage Analyses," Proc Natl Acad Sci USA, 112(52), 15964-15969 (2015).

【11】 https://mp.weixin.qq.com/s/FlYBo5MX0Ydbg7BFJP4V2w

【12】 C. Zheng, L. Zheng, J.-K. Yoo, H. Guo, Y. Zhang, X. Guo, B. Kang, R. Hu, J. Y. Huang, Q. Zhang, Z. Liu, M. Dong, X. Hu, W. Ouyang*, J. Peng*, and Z. Zhang*. Landscape of infiltrating T cells in liver cancer revealed by single-cell sequencing. Cell, 169(7), 1342–1356 (2017).

【13】 X. Guo, Y. Zhang, L. Zheng, C. Zheng, J. Song, Q. Zhang, B. Kang, Z. Liu, L. Jin, R. Xing, R. Gao, L. Zhang, M. Dong, X. Hu, X. Ren, D. Kirchhoff, H. G. Roider, T. Yan*, and Z. Zhang*. Global characterization of T cells in non-small cell lung cancer by single-cell sequencing. Nature Medicine, 24:978-985 (2018).

【14】D.S. Thommen and T.N.Schumacher, “T Cell Dysfunction in Cancer”, Cancer Cell, 33:547-562 (2018).

【15】 Ni, X. H., Zhuo, M. L., Su, Z., Duan, J. C., Gao, Y., Wang, Z. J., Zong, C. H., Bai, H., Chapman, A. R., Zhao, J., Xu, L. Y., An, T. T., Ma, Q., Wang, Y. Y., Wu, M. N., Sun, Y., Wang, S. H., Li, Z. X., Yang, X. D., Yong, J., Su, X. D., Lu, Y. Y., Bai, F., Xie, X. S., and Wang, J. Reproducible copy number variation patterns among single circulating tumor cells of lung cancer patients, P Natl Acad Sci USA 110, 21083-21088 (2013).

采訪、文字:王鈺琳、來(lái)星凡、張銘益、王悅

圖片來(lái)源:BIOPIC