11月22日,中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院2019年新當(dāng)選院士結(jié)果公布。北京大學(xué)7名教師入選,入選人數(shù)為全國(guó)高校第一。北京大學(xué)物理學(xué)院高原寧教授、北京大學(xué)前沿交叉學(xué)科研究院湯超教授、北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院張繼平教授、北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院張錦教授、北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院彭練矛教授新當(dāng)選為中國(guó)科學(xué)院院士。北京大學(xué)人民醫(yī)院胸外科主任王俊、北京大學(xué)第三醫(yī)院血管醫(yī)學(xué)研究所研究員董爾丹新當(dāng)選為中國(guó)工程院院士。至此,北京大學(xué)現(xiàn)有中國(guó)科學(xué)院院士83人,中國(guó)工程院院士18人。

與此同時(shí),還有7位北大校友入選:1980級(jí)醫(yī)學(xué)部校友王松靈、1983級(jí)數(shù)學(xué)系校友鄭泉水當(dāng)選為中國(guó)科學(xué)院院士。1981級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)系校友樊文飛當(dāng)選為中國(guó)科學(xué)院外籍院士。1985級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系校友孫凝暉、1978級(jí)醫(yī)學(xué)部校友田偉、1982級(jí)無(wú)線電物理專業(yè)校友李賢玉當(dāng)選為中國(guó)工程院院士。1981級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系校友叢京生當(dāng)選為中國(guó)工程院外籍院士。

北大新當(dāng)選院士風(fēng)采之北大教師

(按中國(guó)科學(xué)院《2019年新當(dāng)選中國(guó)科學(xué)院院士名單》、中國(guó)工程院《中國(guó)工程院2019年當(dāng)選院士名單》排序)

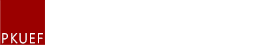

高原寧,1963年出生。1979—1989年在北京大學(xué)物理系學(xué)習(xí),1983年獲學(xué)士學(xué)位,1989年獲博士學(xué)位。1989—2000年分別在中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所、英國(guó)Royal Holloway University of London、美國(guó)University of Wisconsin at Madison從事粒子物理實(shí)驗(yàn)研究,2000年入選清華大學(xué)“百人計(jì)劃”,組建粒子物理實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)參加大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)(Large Hadron Collider,LHC)上LHCb實(shí)驗(yàn)的國(guó)際合作。2002年獲國(guó)家杰出青年基金資助。

領(lǐng)導(dǎo)LHCb國(guó)際合作中國(guó)組在強(qiáng)子譜學(xué)研究上做出重要成果。2015年首次發(fā)現(xiàn)五夸克粒子,被國(guó)際著名科學(xué)雜志評(píng)為年度物理學(xué)重要進(jìn)展。2017年發(fā)現(xiàn)雙粲重子,入選“2017年度中國(guó)科學(xué)十大進(jìn)展”。

2004—2018年任清華大學(xué)高能物理研究中心主任。2018年到北京大學(xué)工作,現(xiàn)任核物理與核技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、物理學(xué)院院長(zhǎng)。

湯超,1986年獲芝加哥大學(xué)物理學(xué)博士學(xué)位。2001年受李政道先生委托,創(chuàng)立北京大學(xué)理論生物學(xué)中心。2003年至2011年任北大物理學(xué)院長(zhǎng)江講座教授。2011年全職到北大工作,任北京大學(xué)講席教授,前沿交叉學(xué)科研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、定量生物學(xué)中心主任,北京大學(xué)-清華大學(xué)生命科學(xué)聯(lián)合中心學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。

湯超在統(tǒng)計(jì)物理、復(fù)雜系統(tǒng)、物理生物學(xué)和系統(tǒng)生物學(xué)等領(lǐng)域做了許多開創(chuàng)性工作,其中有不少已被寫入教科書。他多年來(lái)致力于用物理學(xué)思想方法研究生物問(wèn)題,探索生命系統(tǒng)中的定量規(guī)律和設(shè)計(jì)原理。他還在國(guó)際上擔(dān)任一些重要學(xué)術(shù)職務(wù),包括丹麥波爾研究所科學(xué)顧問(wèn)委員,Reports on Progress in Physics編委,美國(guó)物理學(xué)會(huì)物理生物學(xué)獎(jiǎng)(Delbruck Prize)評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)主席。

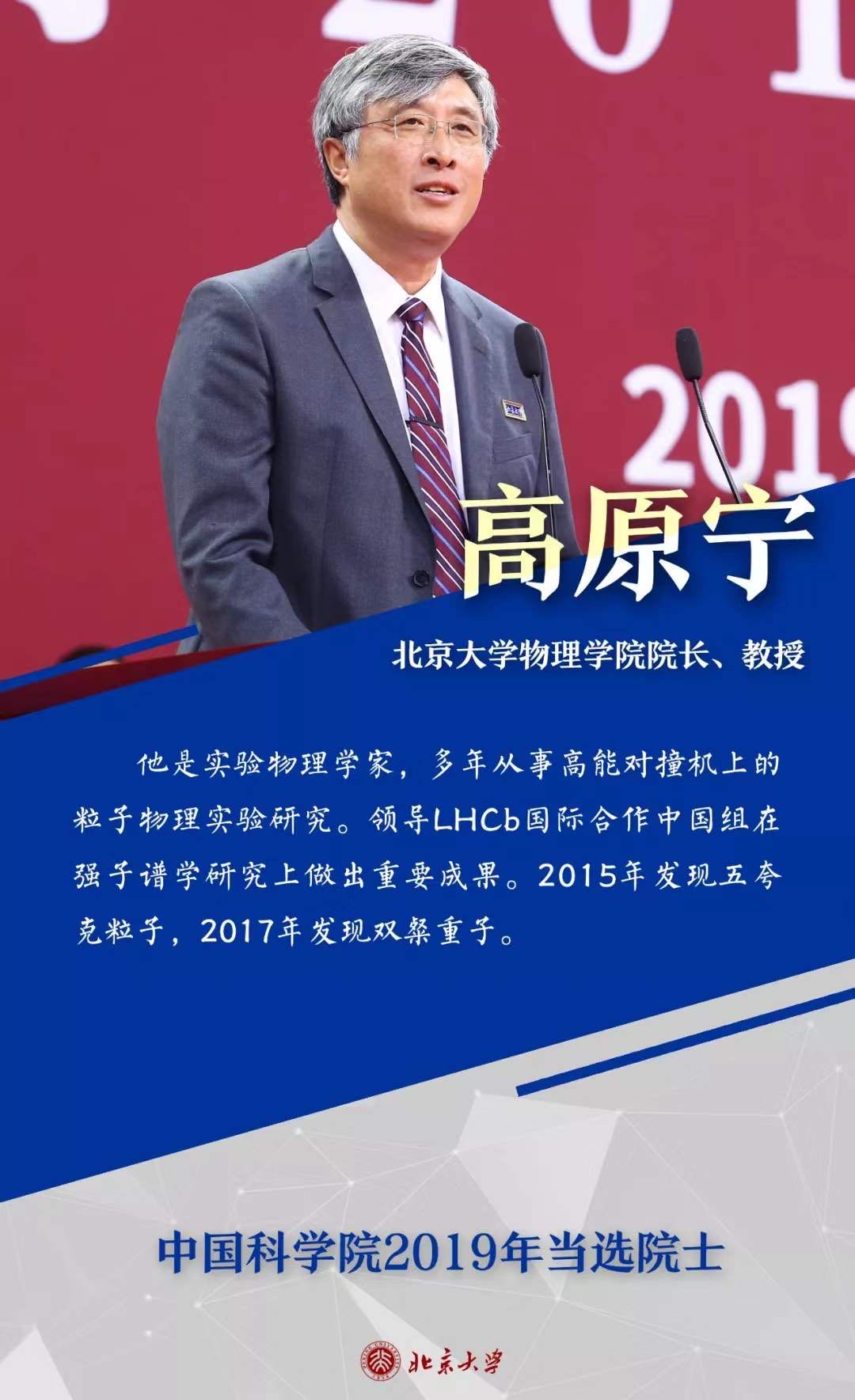

張繼平,1989年起先后赴美國(guó)、 德國(guó)學(xué)習(xí)工作,1995年回國(guó)。在當(dāng)代模表示論的研究中取得杰出成就,主持參與國(guó)家自然科學(xué)基金委重點(diǎn)項(xiàng)目和國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)理論研究計(jì)劃(973), 主持“群表示論”重點(diǎn)國(guó)際合作計(jì)劃(中、美、德、日、丹麥等國(guó)), 多次擔(dān)任國(guó)際會(huì)議主席,擔(dān)任世界數(shù)學(xué)家聯(lián)盟發(fā)展與交流委員,是具有重要國(guó)際影響的數(shù)學(xué)家。

作為院長(zhǎng), 張繼平帶領(lǐng)北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院在建設(shè)世界一流學(xué)科的道路上邁出堅(jiān)實(shí)步伐。在基地建設(shè)、開放實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、國(guó)家一級(jí)學(xué)科、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)科研項(xiàng)目等方面都名列全國(guó)數(shù)學(xué)院系第一,數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院還榮獲國(guó)家優(yōu)秀教學(xué)成果特等獎(jiǎng),在國(guó)內(nèi)外產(chǎn)生重要影響。

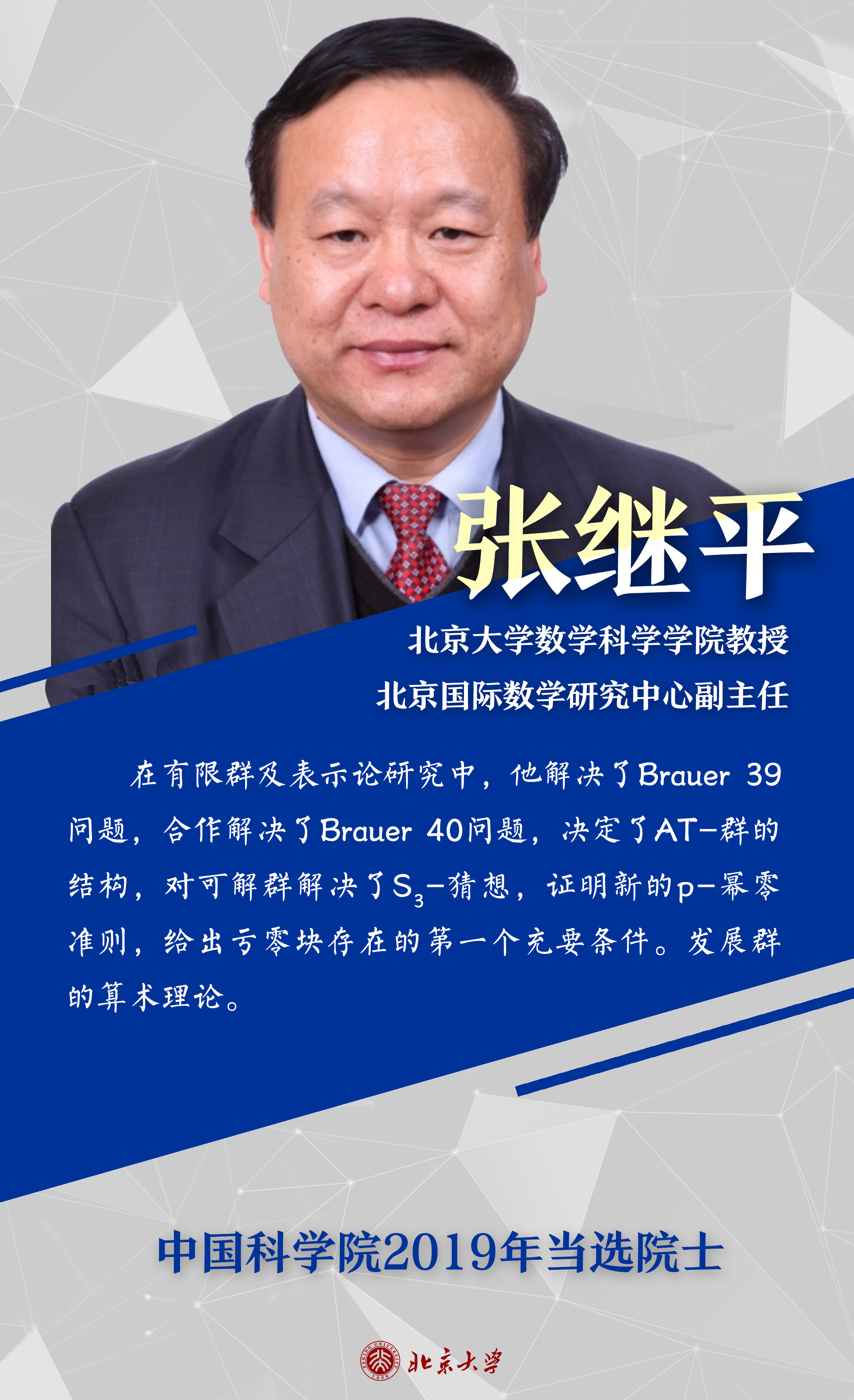

張錦,北京大學(xué)博雅特聘教授,國(guó)家杰出青年基金獲得者、教育部長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授、英國(guó)皇家化學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)士。他長(zhǎng)期在納米碳材料的物理化學(xué)領(lǐng)域開展研究工作,堅(jiān)持探索碳納米管等納米碳材料的結(jié)構(gòu)控制生長(zhǎng)規(guī)律,發(fā)展納米材料結(jié)構(gòu)與物性的譜學(xué)表征方法,通過(guò)催化劑的設(shè)計(jì),突破了碳納米管結(jié)構(gòu)控制與高效生長(zhǎng)的難題,推動(dòng)了我國(guó)納米碳材料基礎(chǔ)研究的進(jìn)步。

目前,張錦在Nature和Nat. Mater.等刊物已發(fā)表論文260余篇,論文他引12450余次,授權(quán)專利30余項(xiàng),已榮獲國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)(兩項(xiàng))、全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文指導(dǎo)教師、中國(guó)化學(xué)會(huì)青年化學(xué)獎(jiǎng)、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才資助計(jì)劃”、北京大學(xué)“十佳”導(dǎo)師等獎(jiǎng)勵(lì)。

彭練矛,主要研究領(lǐng)域?yàn)殡娮语@微學(xué)和碳基電子學(xué)。在電子顯微學(xué)領(lǐng)域,發(fā)展了可以精確處理一般材料體系反射和透射電子衍射、彈性和非彈性電子散射的理論框架;建立了確定材料結(jié)構(gòu)所需的重要參數(shù)庫(kù)。在碳基電子學(xué)領(lǐng)域,發(fā)展形成了整套碳基CMOS集成電路無(wú)摻雜制備新技術(shù)。采用不同功函數(shù)的金屬作為電極,實(shí)現(xiàn)了碳管理想的歐姆接觸,解決了制備性能超越硅基晶體管的碳管CMOS晶體管這一世界難題;利用釔可與碳納米結(jié)構(gòu)形成完美浸潤(rùn),獲得了高質(zhì)量的超薄氧化釔柵介質(zhì)層。在此基礎(chǔ)上,首次制備出性能接近理論極限、柵長(zhǎng)僅5納米的碳管晶體管,綜合性能超過(guò)硅基器件十余倍。

相關(guān)工作獲2010年和2016年國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng),入選中國(guó)高等學(xué)校2000年和2017年十大科技進(jìn)展,2000年中國(guó)基礎(chǔ)科學(xué)研究十大新聞,2011年中國(guó)科學(xué)十大進(jìn)展。2015年榮獲第四屆首都科技盛典-推動(dòng)“北京創(chuàng)造”的十大科技人物稱號(hào);2018年獲“何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”。

王俊,34年如一日?qǐng)?jiān)持在臨床一線工作,從事胸部微創(chuàng)手術(shù)和肺癌研究27年。1997年榮獲國(guó)際胸心外科學(xué)界最高青年獎(jiǎng)Graham Fellowship(每年全世界僅一人),先后在美國(guó)芝加哥大學(xué)、麻省總醫(yī)院、梅奧醫(yī)學(xué)中心等單位學(xué)習(xí)工作。

在中國(guó)最早成功開展電視胸腔鏡手術(shù),探索出絕大多數(shù)胸腔鏡手術(shù)的中國(guó)術(shù)式,并一直在手術(shù)例數(shù)和難度上居領(lǐng)先地位。連續(xù)25年舉辦全國(guó)胸腔鏡手術(shù)學(xué)習(xí)班,培訓(xùn)了我國(guó)早期80%以上的胸腔鏡醫(yī)師,主持制訂了胸腔鏡手術(shù)國(guó)家規(guī)范,引領(lǐng)中國(guó)胸外科完成了從傳統(tǒng)開胸到現(xiàn)代微創(chuàng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。創(chuàng)建中國(guó)肺癌微創(chuàng)綜合診療技術(shù)體系,研創(chuàng)出被《柳葉刀 腫瘤》雜志封面文章命名的“王氏技術(shù)”,解決了中國(guó)肺癌手術(shù)的獨(dú)特難題,推動(dòng)了我國(guó)肺癌微創(chuàng)手術(shù)的普及。針對(duì)早期肺癌的系列創(chuàng)新研究成果被寫入多項(xiàng)國(guó)際指南,使我國(guó)肺癌的早診早治水平位居國(guó)際前列。先后獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中國(guó)工程院光華工程科技獎(jiǎng)及中央保健工作先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)等。發(fā)表論文380余篇,中英文專著14部。

董爾丹,1983年畢業(yè)于原內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)系,1994年博士畢業(yè)于原北京醫(yī)科大學(xué),1995年—1999年美國(guó)羅切斯特大學(xué)博士后研修,長(zhǎng)期從事交感/腎上腺素受體對(duì)心血管功能調(diào)控機(jī)制研究。2000年—2017年在國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)從事科技管理工作,曾任醫(yī)學(xué)科學(xué)部首任常務(wù)副主任。2017年年底至今,擔(dān)任北京大學(xué)第三醫(yī)院血管醫(yī)學(xué)研究所研究員、北京大學(xué)心血管研究所所長(zhǎng)、分子心血管學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任。

曾主持國(guó)家自然科學(xué)基金和國(guó)家科學(xué)技術(shù)學(xué)術(shù)著作出版基金,發(fā)表學(xué)術(shù)論文130余篇。在科學(xué)基金醫(yī)學(xué)研究創(chuàng)新體系構(gòu)建和戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施等科技工程管理所作貢獻(xiàn)等,9次獲國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)或表彰。獲何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng),享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。

北大新當(dāng)選院士風(fēng)采之北大校友

(按中國(guó)科學(xué)院《2019年新當(dāng)選中國(guó)科學(xué)院院士名單》、中國(guó)工程院《中國(guó)工程院2019年當(dāng)選院士名單》排序)

王松靈,1962年出生。首都醫(yī)科大學(xué)教授/主任醫(yī)師,博士研究生導(dǎo)師。現(xiàn)任首都醫(yī)科大學(xué)副校長(zhǎng), 首都醫(yī)科大學(xué)口腔轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究所所長(zhǎng)。1980-1984年就讀于北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部獲學(xué)士學(xué)位;1989年畢業(yè)于北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部獲博士學(xué)位。2001年獲國(guó)家杰出青年科學(xué)基金, 2013年入選北京市政府北京學(xué)者計(jì)劃。中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)口腔生物醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會(huì)首任主任委員、中國(guó)抗衰老促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)高等教育學(xué)會(huì)口腔醫(yī)學(xué)教育研究會(huì)理事長(zhǎng)。

發(fā)表SCI論文128篇,其中通訊作者SCI論文98篇,包括PNAS, Blood, Stem Cells, J Dent Res等,英文review article 7篇,主編專著及教材8部。第一完成人獲2003及2010年國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)兩項(xiàng)、北京市及衛(wèi)生部科技進(jìn)步獎(jiǎng)12項(xiàng),2017年獲吳階平醫(yī)藥創(chuàng)新獎(jiǎng),國(guó)際權(quán)威口腔醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)IADR/AADR頒發(fā)的威廉蓋茨(William J. Gies)獎(jiǎng)、《JDR》最佳封面論文獎(jiǎng)、國(guó)際再生醫(yī)學(xué)及干細(xì)胞獎(jiǎng),為全國(guó)百篇優(yōu)博論文及北京優(yōu)秀博士論文指導(dǎo)教師,全國(guó)優(yōu)秀科技工作者,衛(wèi)生部有突出貢獻(xiàn)中青年專家。承擔(dān)國(guó)家杰出青年科學(xué)基金、國(guó)家973、863課題、國(guó)家自然重點(diǎn)項(xiàng)目等課題。主要研究方向?yàn)橥僖合偌膊〉脑\治及基礎(chǔ)研究、牙發(fā)育和再生研究。

鄭泉水,1961年出生。固體力學(xué)和微納米力學(xué)專家,現(xiàn)任清華大學(xué)工程力學(xué)系教授、“清華學(xué)堂人才培養(yǎng)計(jì)劃”錢學(xué)森力學(xué)班首席教授、微納米力學(xué)與多學(xué)科交叉研究中心主任、深圳清華大學(xué)研究院超滑技術(shù)研究所所長(zhǎng)。

1982年獲江西工學(xué)院(現(xiàn)南昌大學(xué))學(xué)士學(xué)位;1983-1985年就讀于北京大學(xué)數(shù)學(xué)系獲碩士學(xué)位;1985年獲湖南大學(xué)碩士學(xué)位;1989年獲清華大學(xué)博士學(xué)位。1990-1993年在英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)訪問(wèn)研究。1995年獲國(guó)家杰出青年科學(xué)基金,2000年入選教育部長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授。2011-2015年任中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng),Acta Mechanica Sinica和《力學(xué)學(xué)報(bào)》主編。

2004年和2017年作為第一完成人分別以《張量函數(shù)表示理論與材料本構(gòu)方程不變性研究》和《范德華層狀介質(zhì)的滑移行為和力學(xué)模型》研究成果獲得國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)。負(fù)責(zé)清華學(xué)堂錢學(xué)森力學(xué)班十年來(lái),創(chuàng)建了拔尖創(chuàng)新型本科人才培養(yǎng)模式并取得了顯著成效,2018年獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果一等獎(jiǎng)。

樊文飛,英國(guó)愛(ài)丁堡大學(xué)信息學(xué)院主任教授, 英國(guó)愛(ài)丁堡/蘇格蘭皇家科學(xué)院院士,歐洲科學(xué)院院士 (Academia Europaea), 美國(guó)計(jì)算機(jī)協(xié)會(huì)會(huì)士(ACM Fellow),長(zhǎng)江學(xué)者。國(guó)內(nèi)任職北京大數(shù)據(jù)科學(xué)與腦機(jī)智能高精尖創(chuàng)新中心首席科學(xué)家, 北京航空航天大學(xué)大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程國(guó)際研究中心主任、國(guó)務(wù)院僑辦海外咨詢專家。1981-1985年就讀于北京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系獲學(xué)士學(xué)位;1985-1987年就讀于北京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系獲碩士學(xué)位,任職愛(ài)丁堡大學(xué)前為美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室科學(xué)家。

曾獲得歐洲研究委員會(huì)ERC Advanced Fellowship (2015)、 英國(guó) Roger Needham 獎(jiǎng)(2008)、海外杰出青年學(xué)者(2003)、美國(guó) CAREER Award(2001), Elsevier網(wǎng)絡(luò)科學(xué)刊物年度最佳論文和最杰出作者獎(jiǎng)(2002),以及數(shù)據(jù)管理四大國(guó)際頂級(jí)會(huì)議的時(shí)間檢驗(yàn)獎(jiǎng)和最佳論文獎(jiǎng): Alberto O. Mendelzon時(shí)間檢驗(yàn)獎(jiǎng)/ACM PODS十年最佳論文獎(jiǎng) (2010和2015), ACM SIGMOD (2017)、VLDB(2010)和 ICDE(2007)最佳論文獎(jiǎng)。

目前主要研究領(lǐng)域?yàn)閿?shù)據(jù)庫(kù)理論與系統(tǒng), 包括大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)集成、分布式查詢處理、查詢語(yǔ)言、推薦系統(tǒng)、 社會(huì)網(wǎng)絡(luò)查詢與分析,與Web服務(wù)等。

孫凝暉,1968年出生。1989年畢業(yè)于北京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系,隨后進(jìn)入中科院計(jì)算所攻讀碩士學(xué)位,1992年碩士畢業(yè)后留所工作,1995年攻讀在職博士,1999年獲工學(xué)博士學(xué)位。1997年至2000年先后擔(dān)任計(jì)算所智能中心研發(fā)部副主任、主任,2000年至2005年任國(guó)家智能計(jì)算機(jī)研究開發(fā)中心主任, 2005年至2009年先后擔(dān)任計(jì)算所系統(tǒng)結(jié)構(gòu)研究部主任、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任,計(jì)算所副總工程師(兼),所長(zhǎng)助理(兼)等職務(wù),2009年7月起任中科院計(jì)算所常務(wù)副所長(zhǎng),2011年7月起任中科院計(jì)算所所長(zhǎng)。

孫凝暉主要從事計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)方面研究,發(fā)表論文100多篇,先后參加并領(lǐng)導(dǎo)了曙光一號(hào)并行計(jì)算機(jī),曙光1000大規(guī)模并行機(jī)、曙光2000-I、曙光2000-II超級(jí)服務(wù)器、曙光3000超級(jí)服務(wù)器、曙光4000超級(jí)服務(wù)器、曙光5000A高效能計(jì)算機(jī)、曙光6000高性能計(jì)算機(jī)的研制,其中提出了一系列高性能計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法,并行算法和應(yīng)用的優(yōu)化方法,多次獲得國(guó)家和科學(xué)院科技進(jìn)步獎(jiǎng)。

現(xiàn)擔(dān)任中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)理事、高性能計(jì)算機(jī)專委會(huì)副主任,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)客座教授,計(jì)算機(jī)學(xué)報(bào)主編,Journal of Computer Science and Technology領(lǐng)域編委,計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展編委。

田偉,1983年畢業(yè)于北京醫(yī)學(xué)院醫(yī)療系(現(xiàn)為北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部)。1983-1989年任職于北京積水潭醫(yī)院骨科。1989年于日本國(guó)立弘前大學(xué)深造,1994年獲該校醫(yī)學(xué)博士學(xué)位,1994-1995年于該校醫(yī)學(xué)部整形外科從事博士后研究;年底返國(guó),任北京積水潭醫(yī)院副院長(zhǎng)。1997年在北京積水潭醫(yī)院創(chuàng)建脊柱外科,任脊柱外科主任。2001年赴加拿大多倫多大學(xué)、約克大學(xué)研修行政管理。2003年至今,任北京積水潭醫(yī)院黨委副書記、院長(zhǎng)、脊柱外科主任、北京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、北京市創(chuàng)傷骨科研究所所長(zhǎng)等職。

田偉作為中國(guó)脊柱外科的創(chuàng)新實(shí)踐者,率先從日本帶回了現(xiàn)代脊柱外科新理念,術(shù)前精確診斷,精確定位,使用沒(méi)有痛苦的全身麻醉;開展了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的脊柱外科新技術(shù),并取得了創(chuàng)造性的臨床效果。承擔(dān)國(guó)家863項(xiàng)目、國(guó)家95 攻關(guān)項(xiàng)目、北京市科委、北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的課題研究,曾獲北京市十大杰出青年、全國(guó)優(yōu)秀院長(zhǎng)稱號(hào)、北京市留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)、北京市突供專家、第五屆中國(guó)醫(yī)師獎(jiǎng)、北京市十大健康衛(wèi)士、全國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人、北京市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)和獎(jiǎng)勵(lì)。

李賢玉,1982-1986年就讀于北京大學(xué)無(wú)線電電子學(xué)系獲學(xué)士學(xué)位;1987-1990年就讀于北京大學(xué)電子學(xué)系獲得碩士學(xué)位。現(xiàn)任中國(guó)人民解放軍第二炮兵裝備研究院某所總工程師。

作為第二炮兵一名女導(dǎo)彈專家,李賢玉始終奔波在試驗(yàn)場(chǎng)和發(fā)射陣地之間;明亮的雙眸,始終盯著世界新軍事變革前沿;智慧的頭腦,始終裝著“能打仗、打勝仗”的大業(yè)。被評(píng)為全國(guó)優(yōu)秀科技工作者,是全軍優(yōu)秀科技拔尖人才培養(yǎng)對(duì)象,享受政府特殊津貼。

叢京生,計(jì)算機(jī)科學(xué)家,加州大學(xué)洛杉磯分校校長(zhǎng)講席教授 ,特定域計(jì)算中心主任、超大規(guī)模集成電路技術(shù)實(shí)驗(yàn)室主任 。1985年,畢業(yè)于北京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系。1987年,獲得美國(guó)伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校計(jì)算機(jī)專業(yè)碩士學(xué)位。

1990年,獲得美國(guó)伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校計(jì)算機(jī)專業(yè)博士學(xué)位。創(chuàng)立了Aplus Design Technologies 公司并擔(dān)任總裁,直至2003年該公司與EDA公司Magma合并。2001年,獲選美國(guó)電氣和電子工程師協(xié)會(huì)院士(IEEE Fellow)。2005年,任加州大學(xué)洛杉磯分校計(jì)算機(jī)科學(xué)系系主任(-2008年)。2009年,任加州大學(xué)洛杉磯分校副教務(wù)長(zhǎng),主管國(guó)際合作,并任北京大學(xué)-UCLA理工聯(lián)合研究所共同主任。2017年2月,入選美國(guó)國(guó)家工程院院士。中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)海外杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

延伸閱讀:

2019年中國(guó)科學(xué)院院士增選工作于2019年1月1日正式啟動(dòng),經(jīng)過(guò)推薦、通信評(píng)審、公示、會(huì)議評(píng)審以及全體院士終選投票等程序,2019年共產(chǎn)生中國(guó)科學(xué)院院士64名。其中,數(shù)學(xué)物理學(xué)部11人,化學(xué)部10人,生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)學(xué)部10人,地學(xué)部11人,信息技術(shù)科學(xué)部7人,技術(shù)科學(xué)部15人。

2019年,中國(guó)工程院開展了第14次院士增選,共選舉產(chǎn)生75位院士。其中,機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)部10人,信息與電子工程學(xué)部9人,化工、冶金與材料工程學(xué)部9人,能源與礦業(yè)工程學(xué)部9人,土木、水利與建筑工程學(xué)部8人,環(huán)境與輕紡工程學(xué)部7人,農(nóng)業(yè)學(xué)部7人,醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)部10人,工程管理學(xué)部6人。