2021年4月28日清晨

春帶著冬的深沉來到北大校園

在李大釗銅像前

幾位學生低頭靜默

94年前的今天

1927年4月28日

大釗先生英勇就義

哀悼結束,學生們在心里輕輕說

“大釗先生,我們的問題,好想請您回答……”

文丨張藩

1918年10月,北京大學東操場興建的“紅樓”竣工。

一樓東頭,圖書館主任辦公室門外,一位學生手里拿著入學保證書。他很緊張,躊躇著該不該找這位沒見過面的先生簽字。時間不多了,他輕輕地敲了敲門。

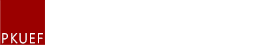

北大紅樓圖書館李大釗主任室

推開門,他看見一位穿著褪色布袍的中年人在書架前翻著書,賓客滿座,工作很忙。

“守常先生……我……請您簽字。”他沒見過守常先生,只知道人當如其文。

守常先生了解后并未多加詢問,隨手在保證書上簽了字,囑咐道:“抓緊去教務處,免得逾期”。

學生道了謝,轉身要離開,只聽守常先生說:“你們南方同學來京上學很不容易,如果還有像你這樣急需具保的同學,你可介紹他們徑來找我。”

守常先生關切學生,學生也樂意同他接觸。當時北大圖書館有各種文字的外文書籍,不懂外文的館員無法編目上架。諳習外文的同學們便“義務勞動”,幫助整理。

在狹小的書庫和外文閱覽室里,編目的新書散放在地板上,眾人席地而坐,翻譯、編目,時而交流,向先生求教。

紙頁特有的氣味,在空氣中緩緩流動。

守常先生對學生們的工作很滿意,他對人說:“這些同學做得很不錯,我們在外面是找不到的。”

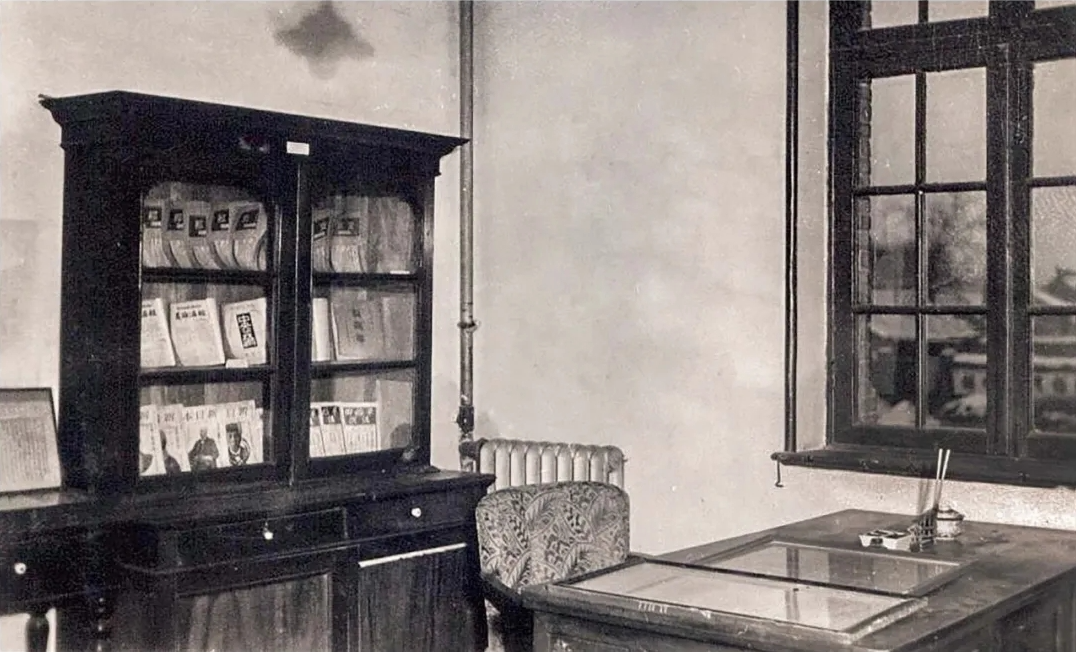

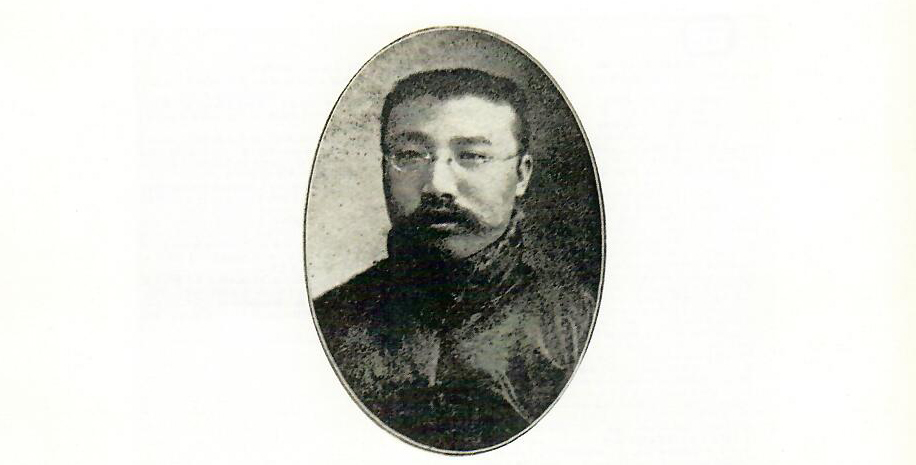

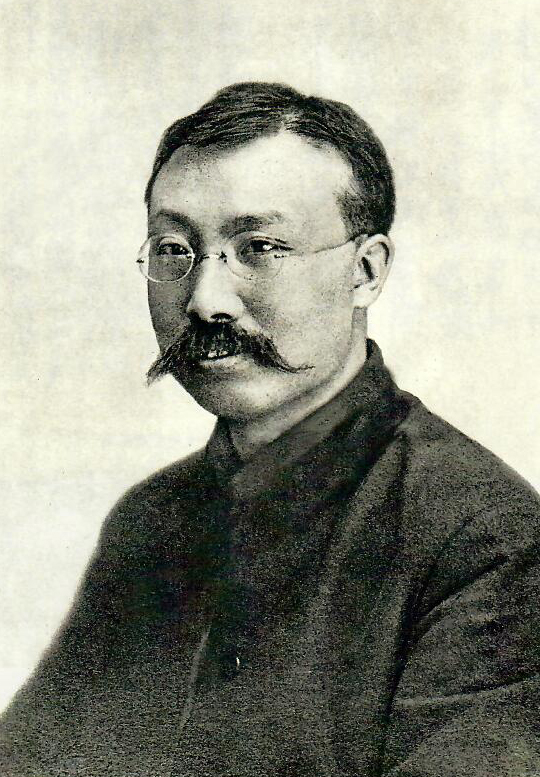

1918年任北京大學圖書館主任時的李大釗

守常,是這位先生的字,他姓李,名大釗。臉龐微胖,戴金絲邊眼鏡,兩撇八字胡既濃又密。學生們尊稱他為“守常先生”,其實他年紀不大,1918年初接替章士釗擔任北京大學圖書館主任時,也不過29歲,風華正當年。

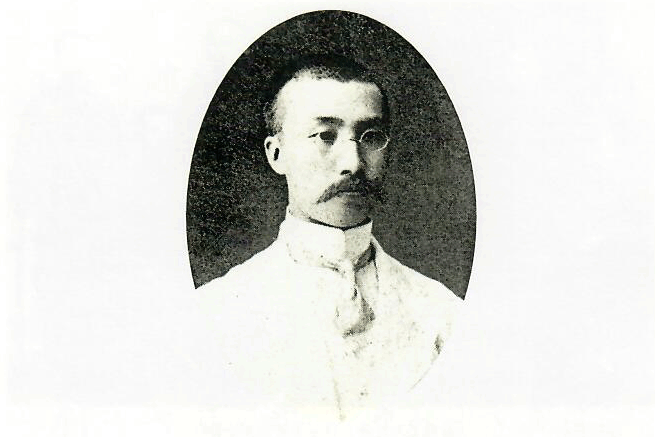

守常先生善于撰文,在北洋法政學堂讀書時即已有名于時。于樹德回憶說:“大釗同志在法政學堂讀書時,就善于寫文章,其文章渾厚磅礴為全校冠。”

章士釗后來回憶道:“守常一入北大,比于臨淮治軍,旌旗變色。”

01

先生

我們究竟是為哪個慶祝?

歷史在青年的熾熱目光中被回望,

先生,您好嗎?

那時,我們究竟是為哪個慶祝?

1918年11月,持續(xù)4年之久的一戰(zhàn)結束。

面對眾人的歡呼,李大釗高聲問道:

這次戰(zhàn)爭獲勝的“究竟是哪一個”?我們大家“究竟是為哪個慶祝”?

人群的聲音漸漸低了下去,似乎沒有人能回答這個問題。他們望向李大釗,期待著一個答案——

“這回戰(zhàn)勝的,不是聯合國的武力,是世界人類的新精神;不是哪一國的軍閥或資本家的政府,是全世界的庶民!”

《覺醒年代》中,李大釗發(fā)表《庶民的勝利》演講

這篇名為《庶民的勝利》的演講稿被《新青年》發(fā)表,李大釗又寫下《布爾什維主義的勝利》,憧憬著波瀾壯闊的世界革命。

兩篇文章一同奠定了李大釗“中國最早的馬克思主義傳播者”的地位。

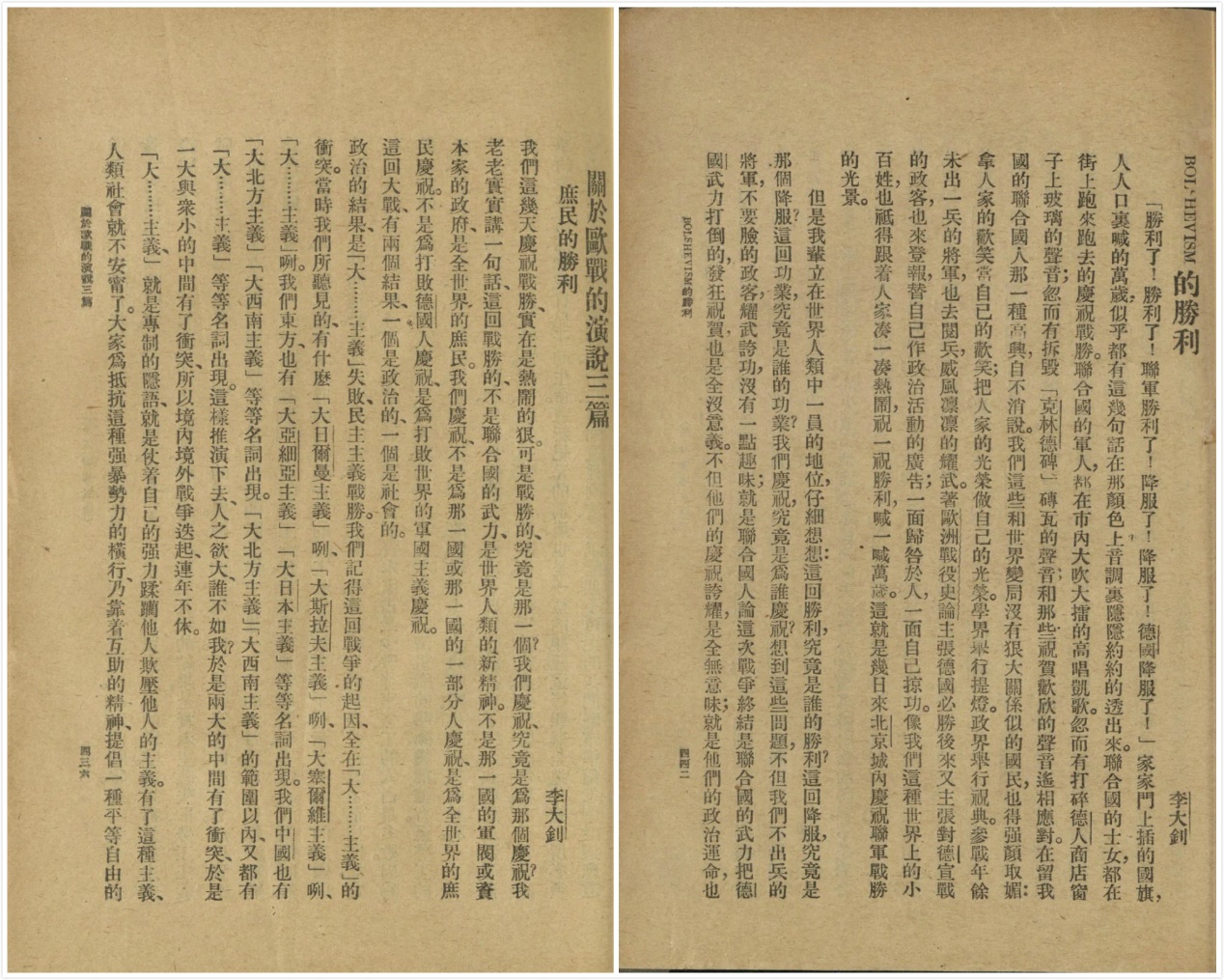

李大釗發(fā)表在《新青年》第五卷第五號的《庶民的勝利》《Bolshevism的勝利》

然而,1919年初,李大釗是有些孤獨的。

除了少數學生追隨外,在中國的知識界中,少有人對李大釗那充滿激情的預見有所反應。

他在紅樓的走廊里踱步,思索一潭死水般的中國。

力量在暗中涌動。沖破,還要等到五四以后。

作為五四運動的發(fā)起者和學生運動主力軍,北京大學將于歷史潮頭掀起千層巨浪。

“守常先生,群情激奮!”5月4日晚,幾位同學跑進圖書館主任辦公室。

“好,好!”李大釗迅速起身,高興地在屋子里走動,“你們,你們要把這場運動擴大到其他城市!”

在這場運動中,學生和工人證明了他們的影響力,李大釗再次感受到了“獨立的生機”。

這一年的夏季,胡適發(fā)表了《多研究些問題少談些主義》:“空談好聽的主義,是極容易的事,是阿貓、阿狗、鸚鵡、留聲機都做得來的。”

李大釗作《再論問題與主義》與其商榷:“本著主義作實際的運動,那些假冒牌號的阿貓、阿狗、鸚鵡、留聲機便可以被識破了。”

二人的友誼破裂了嗎?

歷史不是非黑即白。

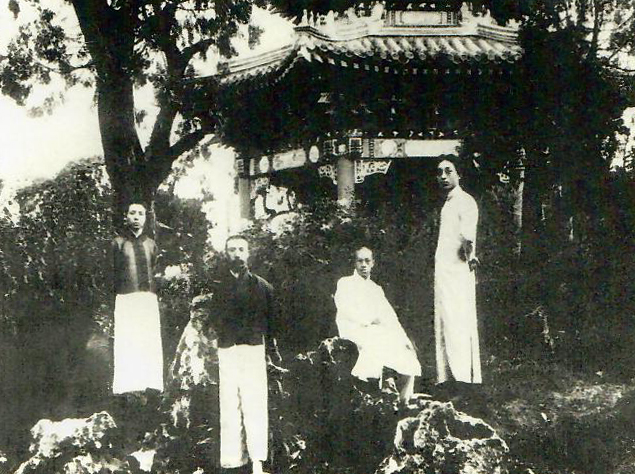

1920年,李大釗與胡適(右二)蔡元培(右三)蔣夢麟(右四)于北京西山臥佛寺的合影

事實上,二人的分歧并不大,甚至共識大于分歧。這場爭論所揭示的關鍵,是如何正確地認識中國社會的特殊性,如何使主義、理論與實際更為緊密地結合。

李大釗仍與《新青年》的同仁們密切交往著,只是走得更快、更遠——他義無反顧地投身于馬克思主義的政治實踐。

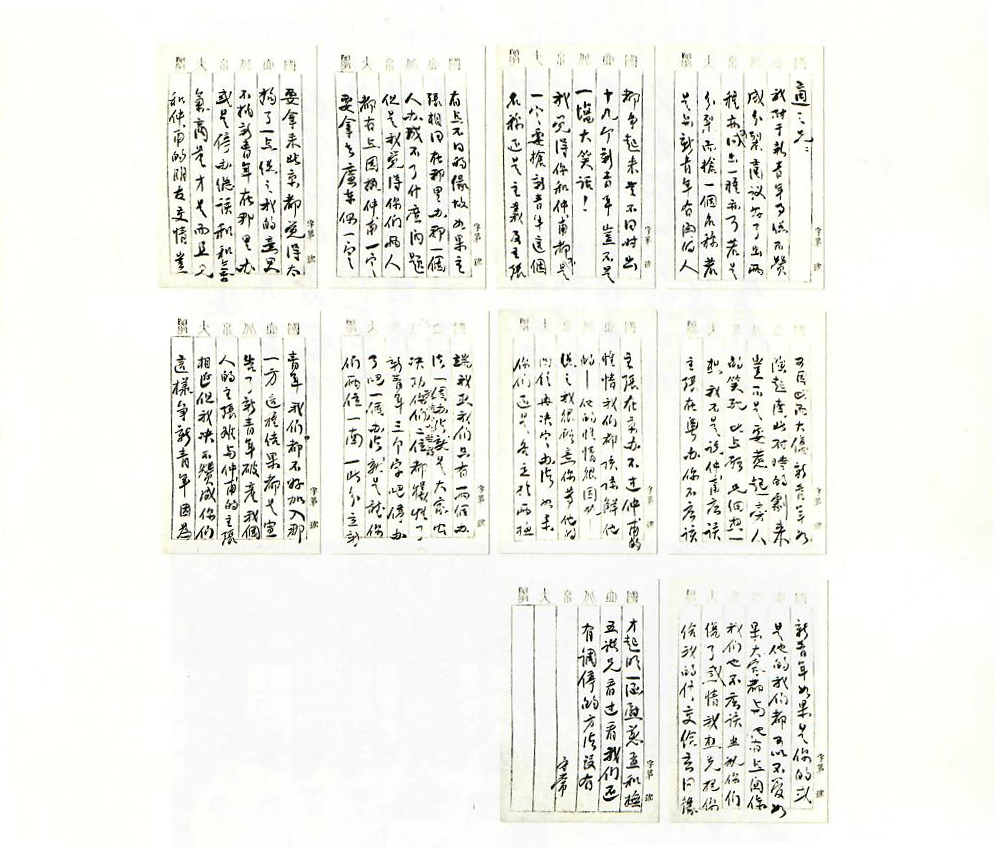

1921年李大釗為新青年同人的團結而致胡適函

1922年底,李大釗致周作人函

五四的風波漸漸平靜,李大釗回到了往日的工作中。

9月21日,他來到天津講演,講演以后,又特別提出同覺悟社(天津學界的青年團體)的社員們見見面。

社址在一間十一二平米的小屋子,同學們請李大釗坐到門口的椅子上,十幾個人都站著聽他講話。

后來有人回憶道:“李大釗有和藹可親,虛懷若谷的長者風度,在他身上沒有半點驕矜之氣,講話時總是用勉勵的詞句。他和我們擁在一間小房子里,像家人一樣敘談著。”

覺悟社一位16歲的社員鄧穎超向李大釗介紹著覺悟社成立的經過。李大釗用贊許的口吻說:“覺悟社是男女平等、社交公開的先行。”

下午四點,另外兩位社員周恩來、諶志篤陪同李大釗到車站,乘火車回北京去了。

那時,在北大圖書館做書記員的毛澤東、在火車站揮手與長輩作別的周恩來,乃至在風雨中奔忙的李大釗,也許都尚未意識到,中國的歷史,將因他們而徹底改寫。

1920年7月,北京大學評議會通過馬敘倫的提議,議決將“圖書館主任改為教授”。據《國立北京大學職員錄》記載,李大釗被聘為教授后,任政治學系兼史學系教授,又被選舉為校評議會評議員。

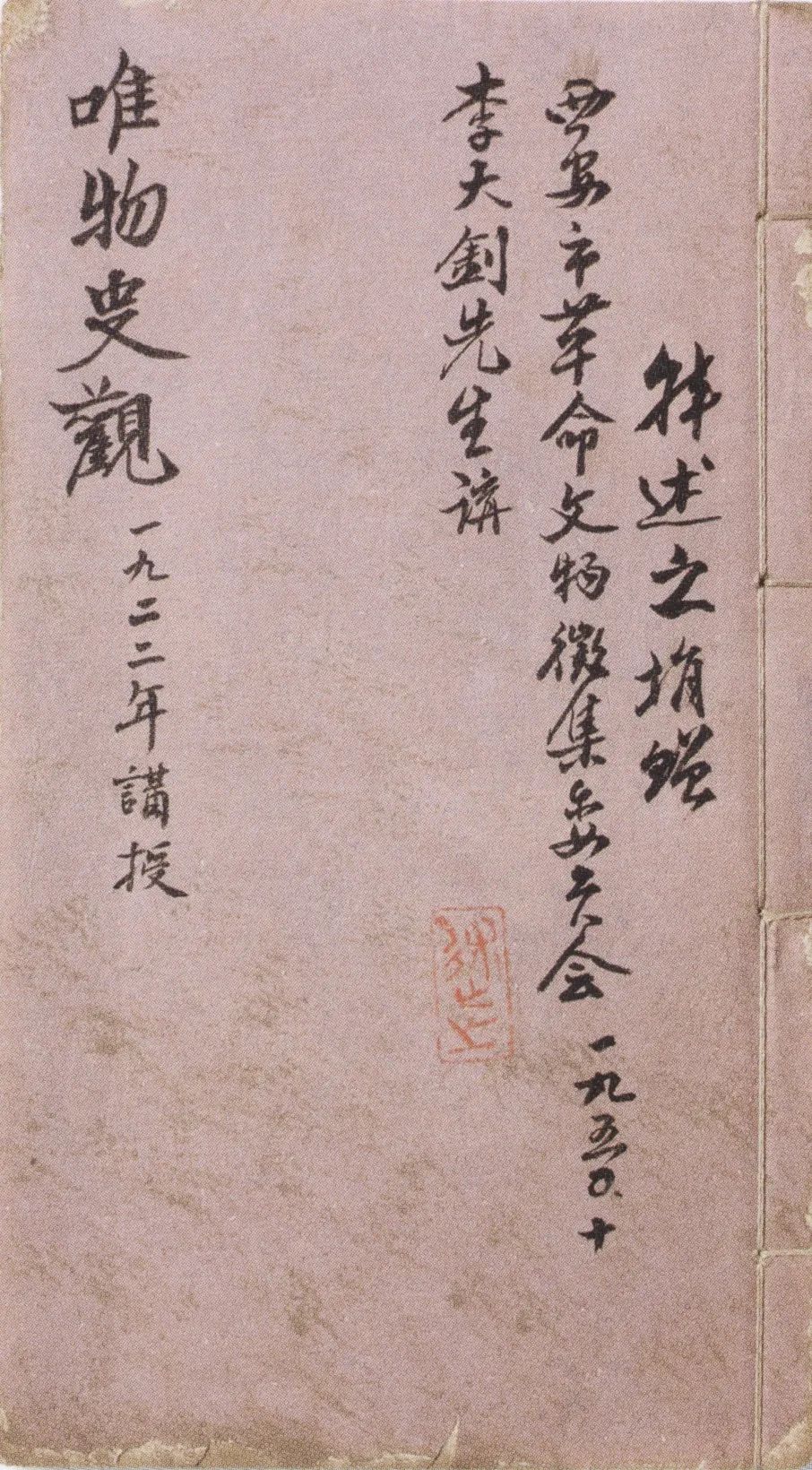

李大釗在北京大學相繼開設了《社會主義與社會運動》《唯物史觀》《社會主義史》等課程。

李大釗《唯物史觀》課程講義圖片

他站在講臺上,兩只手支在講桌上穩(wěn)穩(wěn)地立著,身子不大移動。滔滔千言,如瓶泄水。學生們永遠犯愁他的筆記難記,因為他說話只直說下去,不著一句廢話。

過去的歷史課,都不外是按舊史觀,照本宣科,不出春秋義法和二十四史范圍。而李大釗講授這門課,在當年是件新鮮事物,無現成教本可循,要自己編寫講義。他在課前親自散發(fā)講義,每次都有十張八張,開全校風氣之先。

《覺醒年代》中李大釗參加北大紅樓讀書會

李大釗講課有系統(tǒng),而且聯系中外歷史加以印證,具有高度說服力。同學們聽課十分踴躍,座無虛席,遲到的就站著聽講。

就像是盜火者普羅米修斯,李大釗在軍閥的統(tǒng)治下,以開拓者的無畏姿態(tài)傳播著馬克思主義真理,他是北大學生們的導師,更是中國革命的導師。

02

先生

那首詩是什么?

歷史在沉穩(wěn)的敘談聲中被回望

先生,您好嗎?

那首詩意味著什么?

1920年初,也是陰歷1919年底,北京的生意人正前往各地收賬。

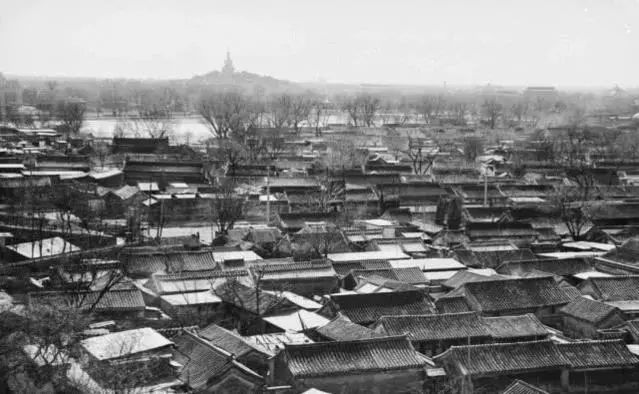

1920年代北平內城俯瞰

一個留著八字胡的“賬房先生”,夾著幾本賬簿,匆匆趕路。車里還坐著一個人,身著一件滿滿油漬的背心。

沿途住店,只有“賬房先生”開口,車里的那個人從不講話,他似乎怕人聽出南方口音。

就這樣,他們到了天津。坐車人買了張船票,獨自前往上海。

在甲板上,他打開“賬房先生”送給他的詩,海風把信紙吹得作響——

“你今天出獄了,我們很歡喜!

他們的強權和威力,終究戰(zhàn)不勝真理。

……

我們現在有了很多的化身,同時奮起;

好像花草的種子,

被風吹散在遍地。”

在船上的人,叫陳獨秀。他因散發(fā)《北京市民宣言》,在警察廳關押了三個月,出獄后,為避免再次被捕,不得不離開北京。挺身而出,護送他離開的,正是喬裝打扮成“賬房先生”的李大釗。

《覺醒年代》中“南陳北李,相約建黨”片段

在這之后,陳獨秀在上海宣布信仰馬克思主義,李大釗則成為北京革命知識分子的公認領袖。

一天,李大釗忙完手頭工作,匆匆去往位于沙灘后街的北大學生宿舍——西齋。那里有兩間寬敞的屋子,是蔡元培校長批準學校撥給馬克思學說研究會使用的房屋。“亢慕義”是德文“共產主義的”譯音,研究會利用其中一間建立了“亢慕義齋”圖書室,用于馬克思主義圖書的收存借閱。

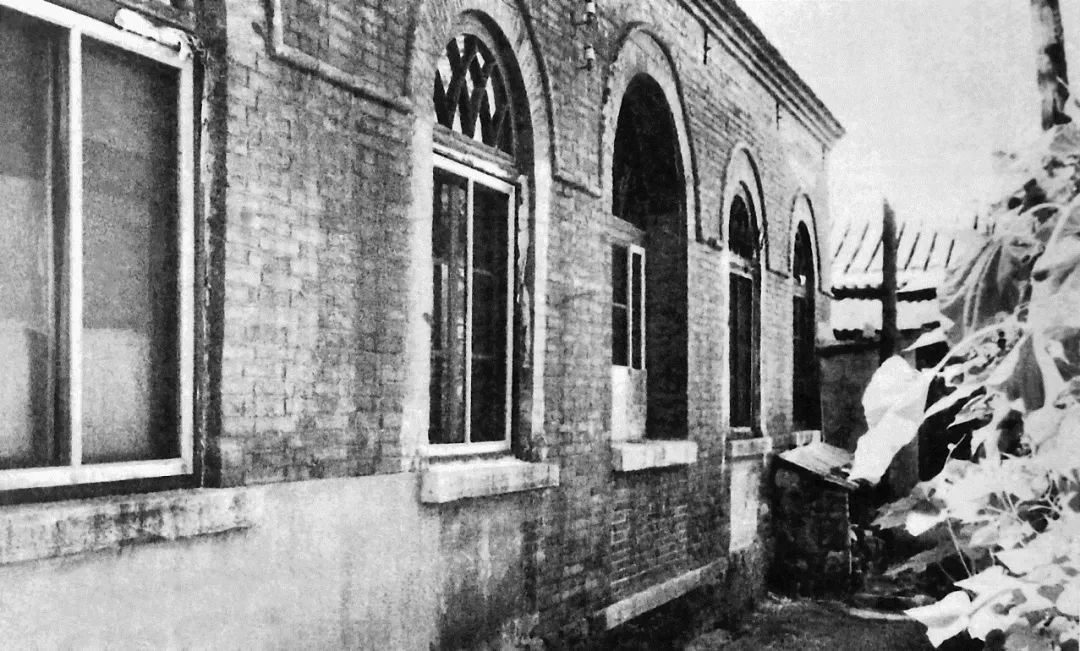

“亢慕義齋”遺址

馬克思像掛在新粉刷的墻壁上,學生們圍坐在桌前討論事情。李大釗走進來,在角落坐下,安靜地聽著。每一次開會,李大釗很少直接答復學生們的提問,他更鼓勵獨立思考。

中國共產黨創(chuàng)建時期的李大釗

而在一年多前的會上,他打算多說一些,因為一件即將要做的事情讓他激動——

會后,張申府、張國燾跟隨李大釗回到紅樓辦公室,秘密成立了北京共產黨組織。

北京大學成為北方地區(qū)中國共產黨組織的最初基地,紅色的火苗,開始在北大中心跳動。

之后的故事,人人都聽說過。一百年前的那個夏天,中國共產黨誕生了。“南陳北李,相約建黨”的佳話,代代流傳。

中國共產黨成立以后,李大釗每個月的收入,近一半充作黨的活動經費,剩下的也大多資助貧困青年。他自己“茹苦食淡,冬一絮衣,夏一布衫”,夫人趙紉蘭卻不得不為家中生計發(fā)愁。蔡元培知道后,讓會計每月發(fā)工資時,先將生活費扣下交給趙紉蘭,其余再由李大釗自行支配。

《覺醒年代》中李大釗與夫人趙紉蘭

上世紀20年代初,沙灘紅樓的大教室里,坐滿了北京各大學的學生和教員,座位有限,很多人擁擠在教室外面聽。

這是一場為期兩天的大辯論會,辯論的題目是“社會主義是否適宜于中國”。兩方辯論終結時,在場的人都想聽一聽李大釗的結論,一時滿場俱寂,鴉雀無聲。

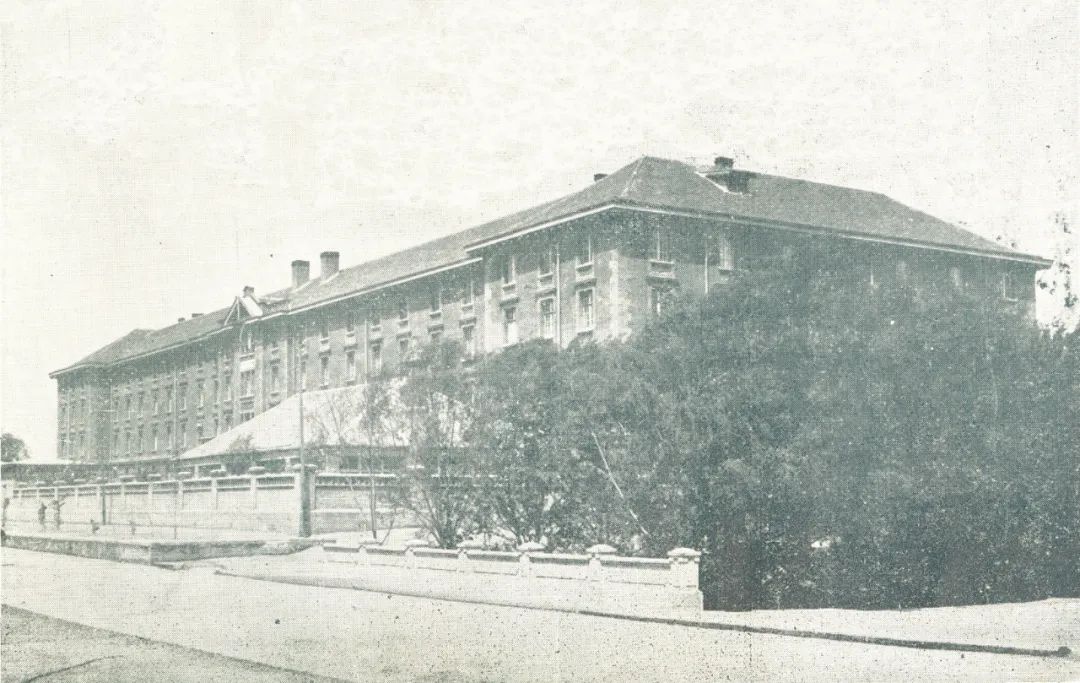

沙灘紅樓

李大釗不慌不忙地走上講臺,手里拿著一張筆記大綱,開始用唯物史觀的觀點解答問題。他的說話聲音不大,又很沉靜,表現出一種自信與堅定。

李大釗的發(fā)言引起了很多聽眾的興趣,此后不久,北大馬克思學說研究會的成員竟增加到數十人。

畫作《馬克思學說研究會》(北京大學校史館藏,校友李雄范創(chuàng)作)

知識分子李大釗,無疑有著翩翩風度和十足魅力。

但20世紀初的北平,像這樣平靜的日子總是少的。

1921年3月,教育部已經連續(xù)3個半月拖欠各校經費,學校工作難以維持,教職員領不到工資,生活困難。不得已,北京大學決定罷教討薪。

一直到夏天,教育經費的問題依舊未能解決。

1919年,李大釗與友人合影,左起:雷國能、李大釗、梁漱溟、張申府

6月3日,國立八校校長、教職員和各校學生一千多人至新華門國務院請愿,卻遭到北洋政府軍警毆打、鎮(zhèn)壓。當時血肉橫飛、慘不忍睹。

代盡校長之責的蔣夢麟教授受傷不能行動,李大釗挺身與士兵理論:“你們毫無同情心!不該欺侮餓肚子的窮教員!”

話音未落,就被打暈在地。

敢當、沉穩(wěn),李大釗是讓人信任和依賴的。

03

先生

為何不離開?

歷史在暗潮涌動的斗爭中被回望,

先生,您好嗎?

那時,為什么不離開北京?

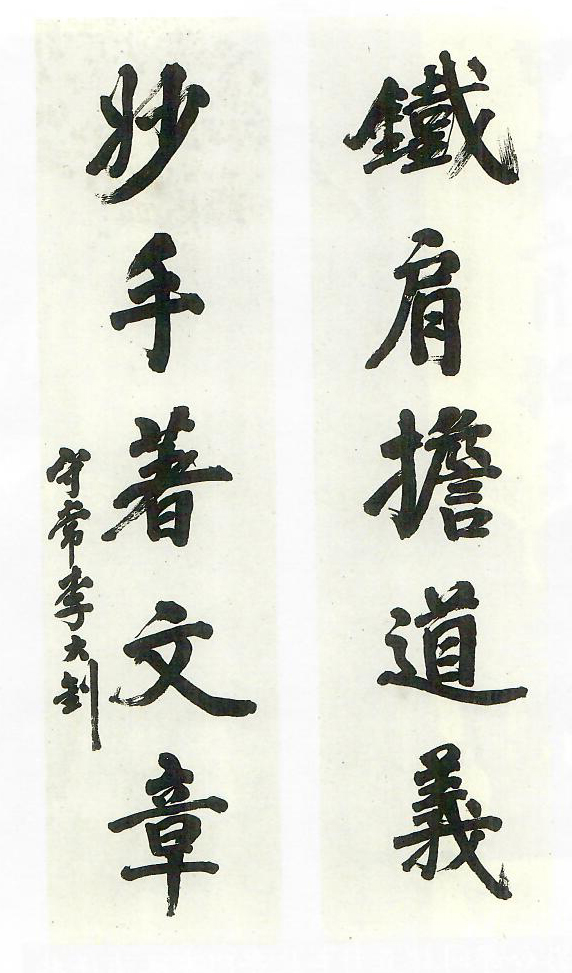

“鐵肩擔道義,妙手著文章。” 李大釗不僅是馬克思主義理論家,更是一位偉大的革命實踐者。

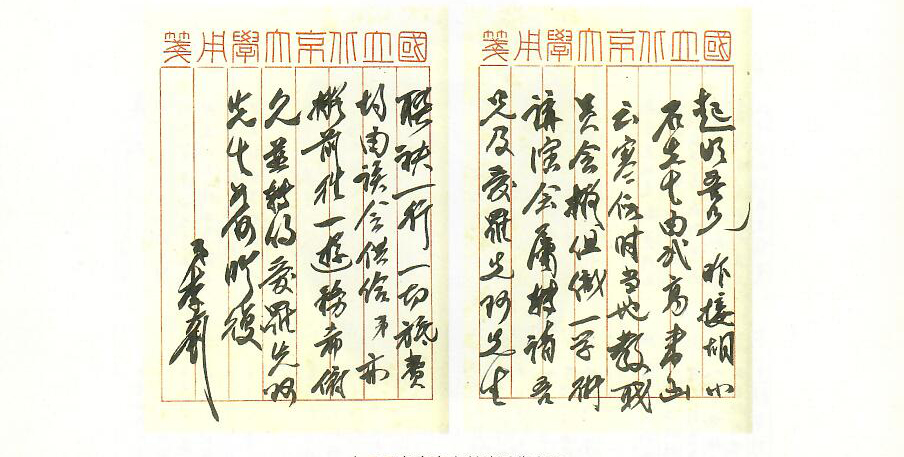

李大釗書贈友人對聯手跡

從1920年起,李大釗即被北洋政府的密探監(jiān)視,其后數次被北洋政府或公開或秘密通緝,但直至犧牲,李大釗的合法身份一直是北京大學教授。面對通緝令,李大釗每每化險為夷,主要原因在于北京大學對其革命活動的掩護。

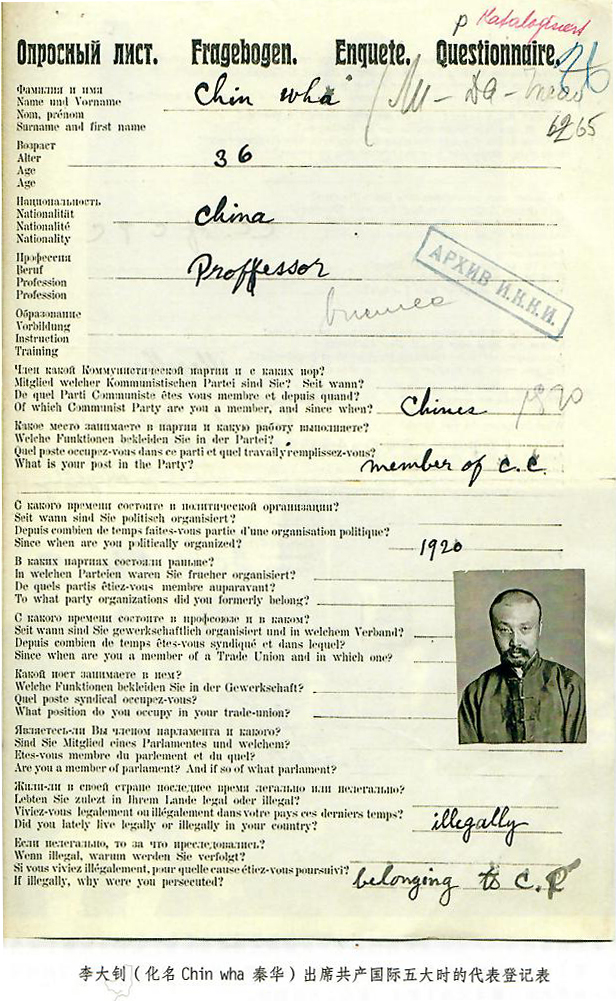

1924年5月,北洋政府發(fā)出了對李大釗等共產黨人的“海捕文書”,此時,李大釗已準備赴蘇聯參加共產國際第五次代表大會。

李大釗(化名Chin wha 秦華)出席共產國際五大時的代表登記表

旅途中,他頭戴一頂八角工人帽,身穿灰色舊西服,帶著帆布提包和白色布被子行李卷。沒有穿長袍,他早已不是書齋里只會作文的知識分子。

1924年6月在蘇聯莫斯科出席共產國際第五次代表大會時期的李大釗

半個多月,風塵仆仆,終于趕到莫斯科。

李大釗住在盧克斯大旅館的三樓,每天文書鞅掌,應接殷繁,而李大釗精力充沛,毫無倦怠。

1924年9月22日,李大釗在“不許干涉中國協(xié)會”組織的群眾大會上發(fā)表演講,這是李大釗生前唯一的影像資料

李大釗(前排右一)等出席共產國際五大的代表與中共旅莫支部成員合影

就在李大釗去往莫斯科時,北京大學評議會專門討論了北洋政府的通緝令,并致函教育部,請求取消通緝李大釗令,抗議擲地有聲:

……查李教授大釗,從事本校,頗稱穩(wěn)健,就令平時于言論或著作上有所主張,然大學為講學之地,研究各種學說,實為大學教授應盡之責任,不能因此遽令通緝。事關國家學術前途,為此函請校長,特函教育部咨行內務部,請將通緝李大釗明令,迅予取消,以維學術……并請教育部提出國務會議,嗣后對于大學教授非依據法律確實證明其為現行犯者,絕對不能任意通緝……謹上教育部。

國立北京大學

中華民國十三年八月

北京大學再一次護住了李大釗,護住了“思想自由,兼容并包”。

其他代表回國后,李大釗又在蘇聯逗留了一段時間,想在列寧的故鄉(xiāng)多走走,多看看。但北京接二連三發(fā)生的事情使他無論如何也待不下去了,他必須回到戰(zhàn)場:

1926年,震驚全國的“三一八”慘案發(fā)生——段祺瑞執(zhí)政府精心策劃了血腥的鎮(zhèn)壓。當請愿拒絕八國通牒的群眾進入執(zhí)政府門前的廣場后,一位青年爬到大門一側的石頭獅子上講演。一聲槍響,青年倒地,殘酷野蠻的血腥大屠殺開始了。

“三一八”慘案中,段祺瑞政府與群眾對峙

“許多事先埋伏的軍警,紛紛鉆進人群中,一邊咒罵,一邊射擊。無數青年在排槍、刺刀和大刀下犧牲了。”李大釗的長女李星華也參與了這次請愿。

李星華避開刺刀和槍彈,跑回家中,母親和妹妹很焦急,父親此時還沒回家。

“直到很晚了,父親才進門來,他的臉和手都負了傷。原來,那天他也趕去參加群眾的請愿示威。慘案發(fā)生后,父親沉著、鎮(zhèn)定地指揮群眾迅速離開現場,最后才從胡同東口撤出來,立即到黨機關所在地,召開了黨、團地委聯席會議,商量了下一步的工作。一切安排好之后,他才回到家里。”

1926年3月底,為躲避反動軍閥愈發(fā)殘酷的迫害,李大釗和國共兩黨的北方領導機關人員,遷入東交民巷的原俄國兵營里,堅持開展革命工作,圖為李大釗的住室

見到李大釗,家人們松了一口氣。但大家心里清楚,這位丈夫、父親,早已為革命將個人安危拋諸腦后。

這一年,段祺瑞執(zhí)政府被駐北京的國民軍推倒,隨后,奉軍和直魯聯軍又開進北京。

在奉系和直系軍閥的高壓之下,北京已無法開展群眾工作。中共中央準備調李大釗去武漢,但李大釗認為北京的工作仍很重要,堅持留下來。

到第二年,李大釗最終把危險留給了自己。

04

先生

您看到了什么?

歷史在對未來的希冀中被回望,

先生,您好嗎?

那些每一個糾心的時刻,

您看到了什么?

1927年4月6日上午,全副武裝的軍警包圍了蘇聯使館。在被捕的人中,人們看到了那位留著八字胡、戴眼鏡的先生,和他一同走出來的,還有他的妻子、兩個女兒。

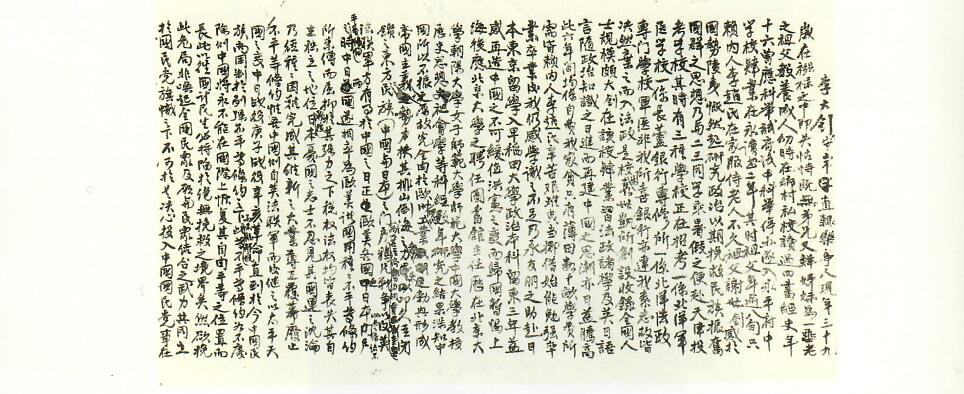

獄中二十余日,李大釗態(tài)度鎮(zhèn)靜,始終以國民黨左派自居,絕不提共產黨的機密,唯留一篇《獄中自述》回顧一生:

“釗自束發(fā)受書,即矢志努力于民族解放之事業(yè),實踐其所信,勵行其所知。”

李大釗《獄中自述》部分手跡

最后一次審訊,他唯一一次見到了妻女,但只是靜靜地看著她們,沒有講一句話。

他看到丁香花開,和蘭姐在樹下漫步,

看到子女笑著撲到他的懷里,

看到亢慕義齋里激昂的學生,

看到年邁的自己在北大的講臺上寫下“共產主義”,

他看到很遠的事情。

也看到叫他“憨頭”的祖父,遞給他一顆果子,

看到東渡時稚嫩的自己,說著不熟練的日語。

他全部都看到了,但是沒有講一句話。

頭發(fā)剃去,雙目直視,滿是皺褶的灰布棉袍之下,掛著又黑又粗的鐵鏈。

1927年4月28日,李大釗走向絞刑架。

奉系軍閥殺害李大釗使用的外國絞刑架,現為中國國家博物館0001號文物

在那個陰天,中國馬克思主義的先驅者李大釗離開了,年僅38歲。

大釗先生們倒下去了,但是他們的犧牲沒有使中國革命停止,相反,中國革命在犧牲者的血泊中繼續(xù)前進,直至獲得偉大的勝利。

“高尚的生活,常在壯烈的犧牲中。”

點擊視頻,一起致敬大釗先生

點擊視頻,感受理想的力量

先生 ,

春天如約來臨,

您看到了嗎?

部分史實及本文寫作之內容參考以下文獻:

楊琥:《李大釗年譜》,云南教育出版社,2021年。

朱志敏:《李大釗傳》,紅旗出版社,2009年。

[美] 莫里斯·邁斯納:《李大釗與中國馬克思主義的起源》,中共黨史資料出版社,1989年。

中國共產黨中央委員會:《李大釗烈士碑文》,1983年。

李星華:《回憶我的父親李大釗》,上海文藝出版社,1981年。

人民出版社編《回憶李大釗》,人民出版社,1980年。

魯迅:《<守常全集>題記》,《濤聲》第31期,1933年。

于樹德:《介紹李大釗、周恩來等的一些情況》,1956年。